诗歌,是人类情感最凝练的回响,是文明长河中最璀璨的星辰,它用最精粹的语言,构筑起无限宽广的精神世界,理解一首诗,如同开启一次跨越时空的对话,不仅需要感受其文字韵律之美,更应探寻其脉络肌理,这脉络,便深植于诗歌的出处、作者、创作背景、使用方式与艺术手法之中。

溯源:出处与作者——诗歌的根系与土壤

任何一首流传后世的诗歌,都非无根之木,其“出处”,可能是一部诗集、一份信札、一块碑刻,甚至是一段口耳相传的歌谣。《诗经》中的篇章,多采集自民间,经乐官整理而成,其出处本身就承载着周代社会生活的集体记忆,而唐诗宋词,则多见于文人别集或后世编纂的总集,如《全唐诗》《全宋词》,这些典籍便是我们追溯其源流的可靠基石。

作者,是赋予诗歌灵魂的创造者,了解作者,是解读诗歌的钥匙,李白的诗风豪放飘逸,与他仗剑去国、求仙访道的经历密不可分;杜甫的诗作沉郁顿挫,则深深烙印着安史之乱中颠沛流离、忧国忧民的生命印记,作者的生平际遇、思想观念、艺术追求,如同土壤的养分,直接孕育了诗歌这棵大树的形态与气质,阅读时,将作品置于作者的人生坐标与思想体系中观照,往往能获得更深刻的理解。

探境:创作背景——诗歌诞生的时空经纬

创作背景,是诗歌得以破土而出的具体时空与环境,它包含宏大的时代背景,也涵盖作者创作时的具体情境,时代背景如社会风貌、政治气候、文化思潮,建安诗歌的慷慨悲凉,与汉末战乱频仍、生灵涂炭息息相关;南宋词中的家国之恨,则直接源于山河破碎的屈辱现实。

具体情境则更为微妙,王维的《山居秋暝》,写于其辋川隐居时期,诗中空山新雨、明月清泉的意境,正是他晚年追求宁静禅意生活的直接投射,苏轼的《水调歌头·明月几时有》,序言中明确写道“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由”,这份具体的时、地、事、情,为我们理解词中“人有悲欢离合”的旷达与“千里共婵娟”的深情,提供了最真切的注脚,忽略背景,诗歌便容易沦为浮泛的文字游戏。

致用:使用方法——诗歌的生命力延续

诗歌并非束之高阁的古董,其生命力在于被理解、被使用、被再创造,正确的使用方法,能让古典诗词在现代生活中焕发新生。

其一,是情境化引用与化用,在合适的场合,引用贴切的诗句,能极大增强表达的感染力与深度,书写壮志,可用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;寄托思念,则有“但愿人长久,千里共婵娟”,这种使用,要求使用者对诗歌内涵有精准把握,避免断章取义或张冠李戴。

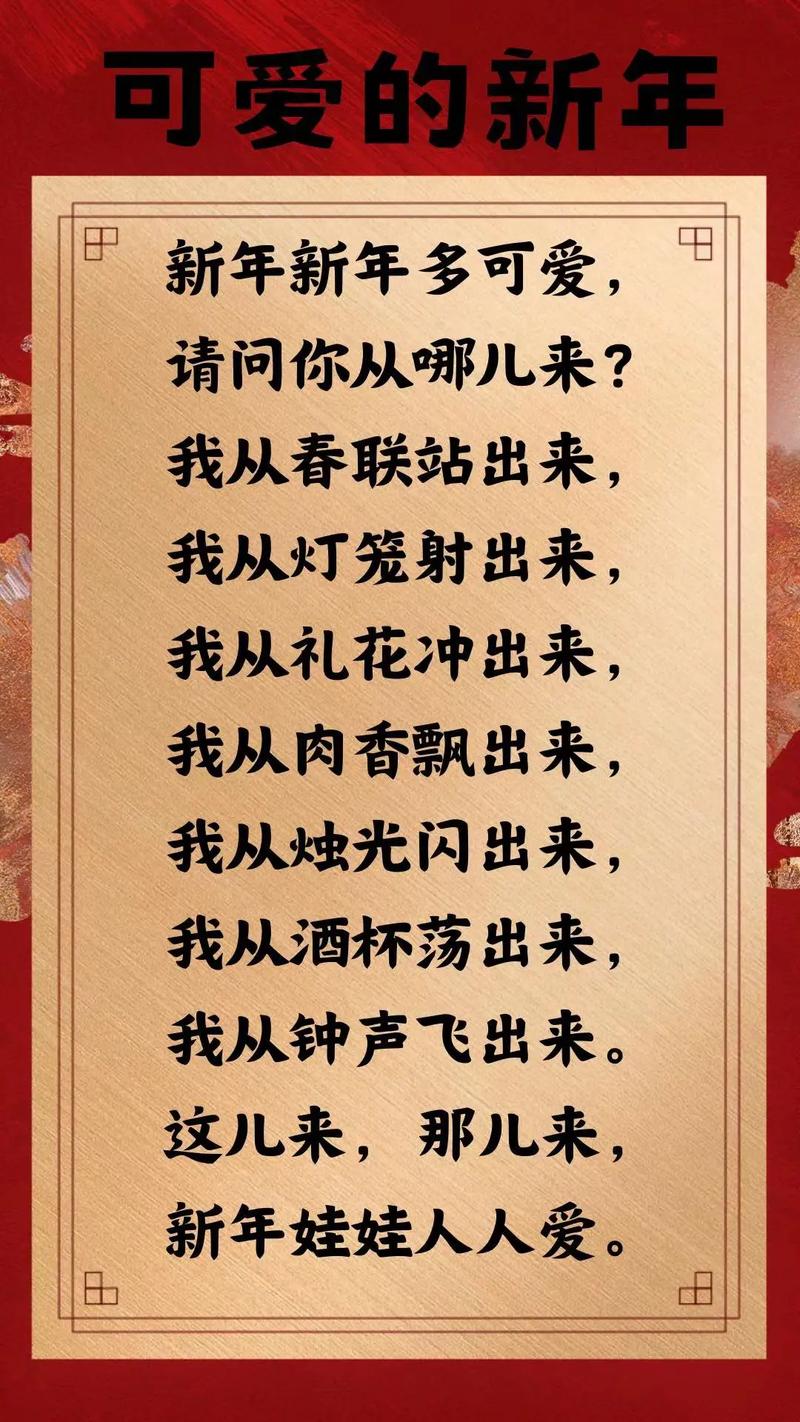

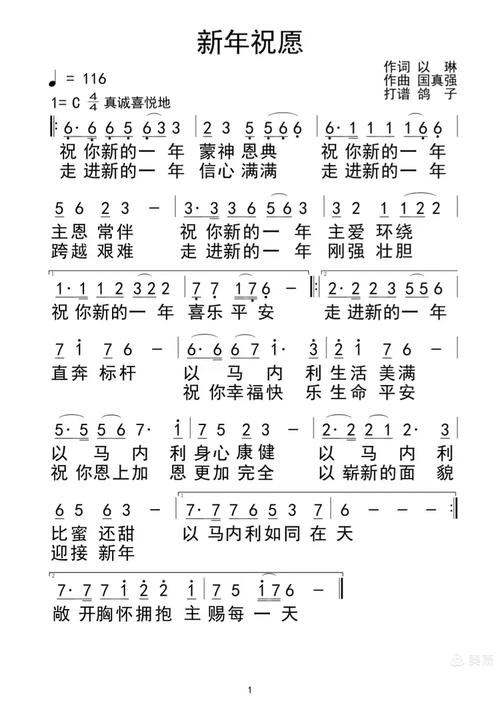

其二,是作为审美教育与文化传承的载体,通过诵读、解析、品味经典诗词,可以提升语言美感,陶冶性情,加深对民族文化的认同,中小学语文教育中的诗词教学,各类文化节目对诗词的创新演绎,都是其使用方法的重要体现。

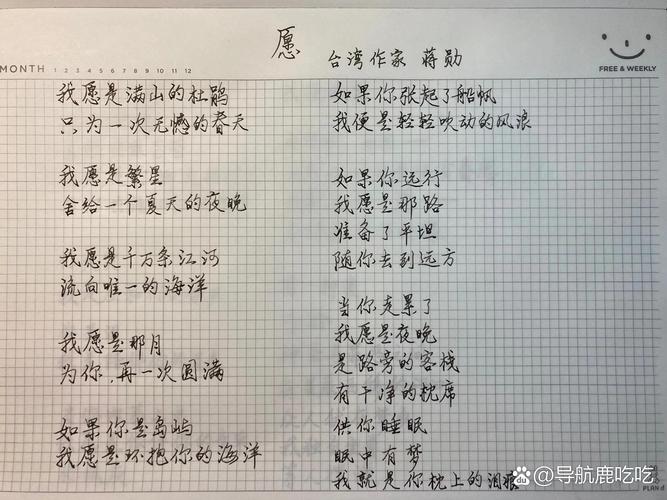

其三,是作为创作的灵感源泉,现代诗歌、歌词、乃至广告文案,都常从古典诗词中汲取意象、节奏与意境养分,这种“使用”是创造性的转化,使传统与现代产生对话。

析艺:使用手法——诗歌建筑的技艺法则

诗歌的艺术手法,是诗人构建意象、传达情感的技艺法则,掌握常见手法,如同获得解读诗歌密码的工具。

意象与意境是核心,诗人选取客观物象(意象),如“柳”(留别)、“月”(思乡)、“松竹梅”(高洁),注入主观情感,营造出综合的艺术境界(意境),马致远的《天净沙·秋思》,通过一系列密集意象的叠加,渲染出天涯游子孤寂凄凉的意境。

修辞手法丰富多样,比喻(“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”)、拟人(“感时花溅泪,恨别鸟惊心”)、夸张(“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”)、用典(“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否”)等,都是诗人增强表现力的常用手段。

还有赋比兴的传统手法。“赋”是直陈其事,“比”是借物喻理,“兴”是先言他物以引起所咏之词,格律诗词中的平仄、对仗、押韵,则构成了汉语诗歌独特的音乐美与形式美,了解这些手法,能帮助我们更细腻地品味诗歌语言的精妙之处。

诗歌,是愿望的结晶——是诗人表达自我、干预现实、追寻永恒的愿望,它穿越时间,成为我们今日的精神食粮,阅读诗歌,不应止于模糊的感动,当我们尝试去了解它的来源,触摸作者的脉搏,还原它诞生的温度,辨析它构成的法则,并思考它如何融入当下的生活,我们便完成了一次从被动接受到主动对话的升华,这份对诗歌深入的理解,或许正是我们继承这份文化遗产,并让它在心中真正生根发芽的最好方式,每一次这样的阅读,都是对诗人创作愿望的回应,也是对我们自身精神世界的一次丰富与构建。