诗歌是语言凝练的艺术,当它与“家”这一永恒主题相遇,便诞生了无数动人心弦的篇章,这些关于家的诗歌,不仅是文字的排列,更是情感的容器、时代的回响与文化的烙印,理解它们,需要我们走进其肌理,从多个维度细细品读。

溯源:经典诗篇的出处与流变

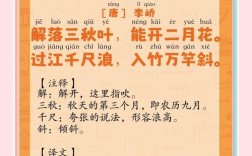

关于家的诗歌,其源头可追溯至古老的《诗经》。“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。”这出自《小雅·采薇》的句子,以自然景物的变迁,深刻映照出征人离家与归家的复杂心绪,奠定了家园之思的古典基调,此后,家的意象在诗歌长河中不断丰盈,魏晋南北朝时期,陶渊明以《归园田居》系列,描绘了“暧暧远人村,依依墟里烟”的田园家园,使其成为精神归隐的象征,至唐代,诗歌鼎盛,家的情感表达更为多元,杜甫在《月夜忆舍弟》中写下“露从今夜白,月是故乡明”,将对亲人的思念与对故乡的眷恋融为一体,情感沉郁而普世,宋词则更侧重个人化的情感空间,李清照《声声慢》中“守着窗儿,独自怎生得黑”,便是战乱流离中,对失落家园的凄婉低吟。

这些经典并非孤立存在,它们如同链条上的珍珠,串联起中国文学中关于家庭伦理、乡土情怀乃至国家认同的深沉思考,了解一首诗的出处与它在文学史脉络中的位置,能帮助我们更清晰地把握其承前启后的价值。

探微:作者心境与创作背景的钥匙

诗歌是诗人心灵的投射,家的主题尤甚,创作背景如同钥匙,能解锁文字深处的密码,读李白的《静夜思》,“举头望明月,低头思故乡”,诗句明白如话,千古传诵,若知此诗大约作于李白客居扬州、抱病在身之时,便能体会那望月一瞬,袭上心头的孤寂与乡愁是何等真切自然。

同样,理解杜甫“烽火连三月,家书抵万金”的沉重,必须将其置于安史之乱的动荡背景下,战火阻隔,音讯难通,平常的家书在此时具有了超越物质万倍的价值,这是时代苦难在一个具体家庭期盼上的聚焦,南宋陆游的《示儿》,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,则将小家之念与国族之恨紧密结合,诗人临终遗言,家祭的私人仪式承载的是收复山河的宏大遗愿。“家”已升华为家国同构的象征。

贴近作者的生平经历与具体创作情境,我们才能跨越时空,触摸到诗歌中那份具体而非泛泛的情感温度,理解家对于不同境遇中的个体所具有的独特分量。

品鉴:意象与手法的情感编织

诗歌表达家国情怀,极少直白呐喊,多借助精妙的艺术手法与意象营造,使情感含蓄而深远。

意象的运用 是核心手法之一。月亮 是其中最经典的意象,因其亘古不变、普照天涯的特性,成为连接游子与故乡的天然纽带,从李白的“举头望明月”到苏轼的“明月几时有”,月亮承载了无数静夜里的思量。灯火,尤其是“孤灯”、“寒灯”、“家灯”,则象征着家庭内部的温暖与守望,与外部的清冷孤寂形成对比。归雁、秋风、莼羹鲈脍等,也都是触发乡愁的典型意象,它们将抽象的情感转化为可感可知的具体物象。

对比与反衬 的手法也极为常见,王维《九月九日忆山东兄弟》中,“独在异乡为异客”的孤单,与“遍插茱萸少一人”的热闹想象形成尖锐对比,倍增思亲之苦,宋之问《渡汉江》中“近乡情更怯,不敢问来人”,则通过一种矛盾复杂的心理刻画,将长久离家后即将归家时的忐忑不安表现得淋漓尽致。

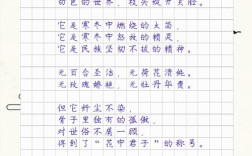

白描叙事 也能产生强大感染力,如清代蒋士铨《岁暮到家》中“寒衣针线密,家信墨痕新,见面怜清瘦,呼儿问苦辛”,通过母亲缝衣、写信、见面时细节的朴实勾勒,母爱之深挚自然流淌,无需任何华丽辞藻。

融汇:诗歌在当代的阅读与使用

古典诗词中的家园之思,并未被封存在故纸堆中,它们以强大的生命力,融入当代人的生活与情感表达。

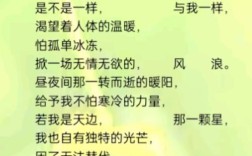

在 个人修养与情感共鸣 层面,这些诗歌是我们情感教育的珍贵资源,当现代人离乡求学、工作,面对孤独与压力时,古人诗句常能精准道出我们心中所有、笔下所无的感触,阅读它们,是一种情感的确认与慰藉,让我们明白自己所经历的情感是人类共通的。

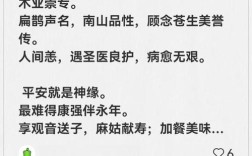

在 家庭与教育 场景中,与家人共读一首关于团聚、感恩或思念的诗歌,能成为家庭仪式的一部分,增进代际沟通,传承家族情感与文化记忆,引导孩子背诵、理解诸如孟郊《游子吟》这样的诗篇,是潜移默化的感恩教育。

在 公共文化与创意产业 领域,古典家国诗词更是灵感源泉,它们被谱写成歌曲,融入影视剧的叙事与台词,成为广告宣传中唤起文化认同的元素,甚至衍生出丰富的文创产品,这证明其核心情感具有穿越时代的强大感染力。

诗歌中关于家的故事,从古老的吟唱到今天的回响,始终围绕着亲情、乡情与归属感这些人类最根本的情感需求,它们或许产生于特定的马车驿站、烽火边关,但其情感内核却能在高铁网络与信息时代的今天,轻易叩动我们的心扉,品读这些诗篇,不仅是在学习文学知识,更是在进行一次情感的溯源,让我们在快速流动的世界中,确认自己从何处来,内心又维系于何处,这份由诗歌守护的文化乡愁与情感认同,正是我们在任何时代都能获得精神滋养的源泉。