《木兰诗》作为我国古代叙事诗的杰出代表,以其质朴刚健的语言和传奇的女性形象,穿越千年时光,依然焕发着动人的艺术光彩,要深入理解这首诗歌的魅力,需从其多方面的艺术构成入手。

源流与作者:民间智慧的集体结晶

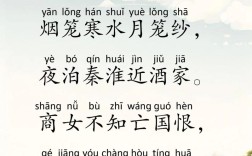

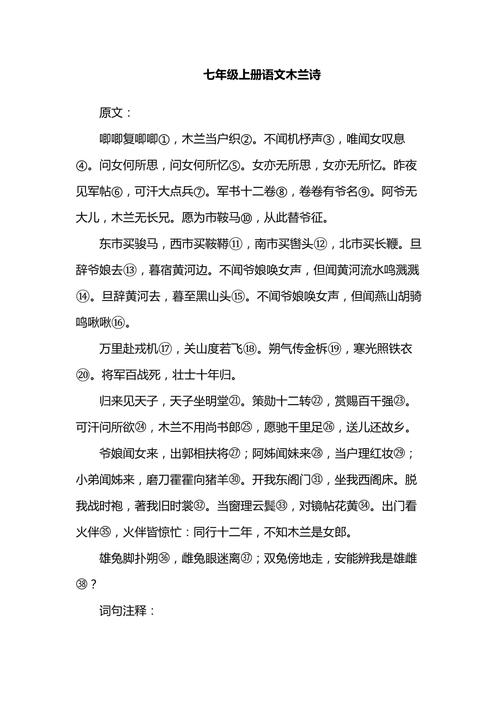

关于这首诗的具体作者,历来并无定论,它最早收录于南朝陈的智匠所编《古今乐录》,后由宋代郭茂倩收入《乐府诗集》,归入“横吹曲辞·梁鼓角横吹曲”,这明确指出了其出身——它是一首北朝乐府民歌,乐府本是官方采诗机构,所收录作品多源自民间传唱。《木兰诗》并非某一位文人的独立创作,而是经过漫长岁月、由无数无名氏口耳相传、不断加工润色而成的集体智慧结晶,这种民间来源,赋予了诗歌鲜活的生命力、朴实的语言风格和浓厚的生活气息,使其与文人的案头创作呈现出截然不同的美学风貌。

时代背景:尚武精神与传奇叙事的土壤

诗歌产生的北朝时期,社会长期处于战乱与民族融合的状态,北方游牧民族勇健尚武的风气与中原文化相互激荡,形成了当时社会普遍推崇英雄气概的文化心理,这为木兰代父从军这一核心情节提供了合理的社会基础,在这样一个背景下,一位女子挺身而出、建功立业的传奇故事,不仅满足了人们对英雄的想象,也隐约折射出动荡年代中普通家庭对和平生活的深切渴望,诗歌并未详细描绘血腥的战争场面,而是将笔墨集中于木兰的抉择、征途的思念与凯旋的归心,这恰恰体现了民间叙事聚焦于人物命运与情感的人文关怀。

叙事结构与艺术手法:详略得当的匠心

诗歌在叙事上充分体现了民歌的技法与智慧,全诗紧扣“代父从军”这一主线,结构严谨而详略极其得当。

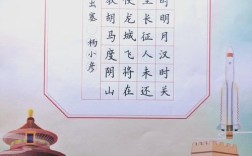

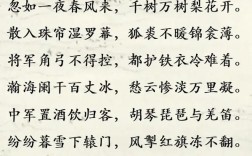

开篇以织机声引出木兰的叹息,迅速切入“军书十二卷,卷卷有爷名”的矛盾,关于木兰如何说服家人、如何购置装备,仅用“东市买骏马”四个排比句便简洁明快地完成铺垫,既渲染了紧张的备战气氛,又避免了琐碎,长达十年的战争过程,诗人仅用“万里赴戎机,关山度若飞,朔气传金柝,寒光照铁衣”六句高度概括,以极具画面感的语言勾勒出边塞的苍凉与军旅的艰辛,笔力雄健。

诗歌最着力的部分,在于出征前的情态与归来后的场景,对家园的眷恋(“不闻爷娘唤女声”)、归乡的急切(“愿驰千里足,送儿还故乡”)、恢复女儿妆束的喜悦(“当窗理云鬓,对镜帖花黄”),这些细节被描绘得生动饱满、情感充沛,这种“惜墨如金”与“泼墨如水”的结合,使得故事张弛有度,重点突出,人物形象也因此而格外鲜明。

人物塑造:超越性别的英雄与女儿

木兰形象的成功,在于其内涵的丰富性与超越性,她首先是孝的践行者,因“阿爷无大儿”而毅然承担本不属于她的责任,这是其行为的伦理起点,在战场上,她又是智勇双全的战士,“将军百战死,壮士十年归”,以其卓越的功勋证明了自身的能力,超越了性别的局限。

诗歌最动人的一笔,在于木兰对平凡女儿生活的最终回归,她拒绝“尚书郎”的封赏,只求早日还乡;她脱下战袍,重着旧裳,欣喜地恢复女儿身份。“双兔傍地走,安能辨我是雄雌”的比喻,既幽默又深刻,它并非强调性别特征的模糊,而是歌颂了这样一个事实:女性的才能与勇气,在特定情境下完全可以与男性比肩,甚至超越,木兰完成了英雄壮举,但其终极理想仍是和平温馨的日常生活,她是英雄,更是一位热爱生活的女儿,这种双重属性的完美统一,使得形象真实可亲,具有永恒的人格感染力。

语言特色:民歌本色的生动表达

作为民歌,其语言具有鲜明的口语化、音乐性特征,复沓、排比、夸张、互文等手法运用自然,如“爷娘闻女来”“阿姊闻妹来”“小弟闻姊来”一段,通过家人各自不同的动作铺陈,将合家欢腾的喜悦渲染得淋漓尽致,问句“安能辨我是雄雌”的运用,活泼而自信,全诗句式长短错落,五言为主,间以七言、九言,读来节奏明快,气韵流畅,朗朗上口,易于记诵和传唱。

从文学史角度看,《木兰诗》与汉乐府《孔雀东南飞》并称“乐府双璧”,它拓展了古代叙事诗的题材领域,成功塑造了一位具有不朽生命力的女性人物,其蕴含的孝亲爱国、勇于担当、淡泊名利的精神品质,以及艺术上体现的民间叙事高超技巧,使其成为中华诗歌宝库中一颗璀璨的明珠,它告诉我们,最伟大的诗篇往往根植于最深厚的生活土壤,最动人的形象必定承载着最普遍的人性光辉,木兰的故事,至今仍能激发我们关于责任、勇气与自我认同的思考。