中国诗歌的源头,是一条奔流不息的长河,从远古的岩壁与先民的歌喉中发端,汇聚着中华民族最深沉的情感与智慧,要理解中国诗歌的精魂,探寻这条长河的源头活水,我们需将目光投向那片古老的土地,聆听《诗经》与《楚辞》的第一次辉煌合奏。

北方的回响:《诗经》——集体歌唱的丰碑

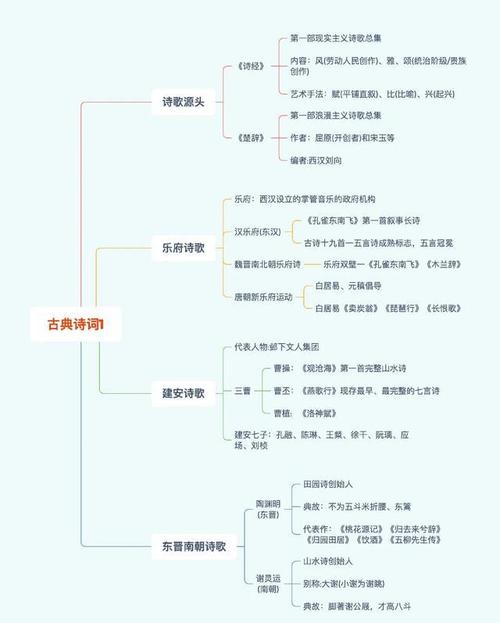

中国诗歌有文字记载的、体系化的源头,通常追溯到《诗经》,这部经典并非一时一地一人之作,而是自西周初年至春秋中叶,跨越五百余年,在中原大地上广泛传唱的歌谣总集,它最终被编纂成书,成为儒家重要典籍。

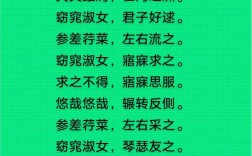

出处与作者: 《诗经》的作者绝大多数已湮没于历史,他们是无名氏,是耕作的农人、戍边的士卒、思归的游子、哀怨的妇人,这正是其最珍贵之处——它是一部集体的、社会的、生活的创作,其内容分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是十五个诸侯国的土风歌谣,最为鲜活生动,如《周南·关雎》的君子思慕,《豳风·七月》的农事艰辛;“雅”是周王朝直辖地区的正声雅乐,多反映朝会宴享;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,庄严而肃穆。

创作背景与精神内核: 《诗经》诞生于黄河流域的农耕文明之中,其创作深深植根于周代礼乐文化,它不仅是文学作品,更是社会风俗、政治得失的镜子,古人“采诗”以观民风,诗歌承担着沟通上下、宣泄情感的社会功能,其核心精神是“现实主义”与“人文关怀”,无论是“昔我往矣,杨柳依依”的征人之苦,还是“投我以木桃,报之以琼瑶”的质朴情谊,都直接面对现实人生,抒发真实情感。

艺术手法与使用: 《诗经》开创了中国诗歌最基本的艺术手法“赋、比、兴”。“赋”是直陈其事,铺叙描写;“比”是比喻,以此物比彼物;“兴”是起兴,先言他物以引起所咏之词,这三种手法,尤其是“兴”,奠定了中国诗歌含蓄蕴藉、情景交融的美学基调,后世文人不仅学习其四言句式与重章叠句的韵律,更将其作为典故与意象的宝库,“风雅”成为诗歌创作的最高标准之一。

南方的瑰丽:《楚辞》——个体灵魂的绽放

几乎与《诗经》的北方现实主义传统双峰并峙,在长江流域的楚地,另一种完全不同的诗歌瑰宝横空出世,那便是以屈原为代表的《楚辞》。

出处与作者: 《楚辞》是以战国时期楚国诗人屈原的作品为核心,兼收宋玉等人作品的一部诗歌总集,它与《诗经》的无名氏集体创作截然不同,是第一位有明确记载的伟大诗人的个人心灵史诗,屈原,这位楚国贵族,以其崇高的政治理想、卓绝的人格力量和悲剧的人生际遇,将全部生命热忱注入诗篇。

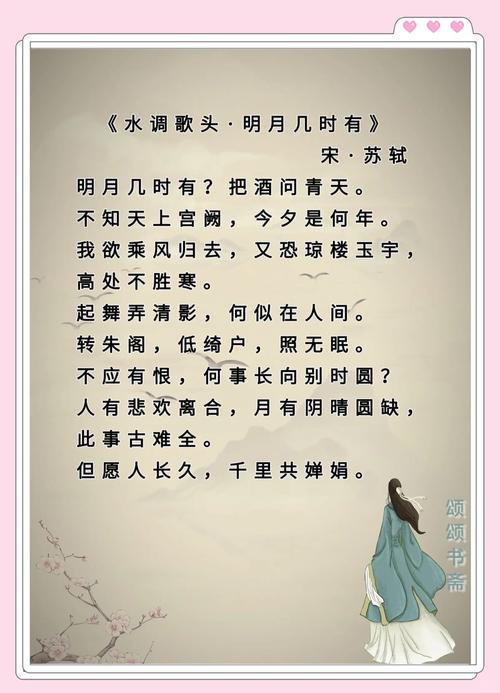

创作背景与精神内核: 楚地信巫鬼,重祭祀,山川奇丽,风俗浪漫,屈原的创作深深浸染了这种独特的楚文化氛围,面对国事日非、自身遭谗被逐的境遇,他将对家国的深沉忧思、对理想的执着追求、对污浊现实的愤懑抗争,全部化为澎湃的诗情,其核心精神是“浪漫主义”与“个体觉醒”。《离骚》中上天入地的求索,《九歌》中人神交织的凄美,《天问》对宇宙洪荒的诘问,都展现了一个伟大灵魂的深度与广度。

艺术手法与使用: 《楚辞》在形式上打破了《诗经》的四言为主,创造了句式灵活、篇幅宏大的“骚体”,它大量运用楚地方言、神话传说、香草美人意象,构建了一个奇幻瑰丽的象征世界,香草美人”的象征系统,以男女关系喻君臣,以服饰香草喻品德,开创了中国诗歌以比兴寄托政治与道德情怀的深远传统,后世文人每当失意彷徨,多从屈原的精神世界中汲取力量,“骚魂”成为不屈与高洁的象征。

源头的合流与后世的滋养

《诗经》与《楚辞》,一北一南,一现实一浪漫,一集体一个人,一质朴一瑰丽,共同构成了中国诗歌无可替代的源头,它们像两条主干,滋养了后世所有的诗歌支脉。

汉代乐府诗“感于哀乐,缘事而发”的现实精神,直接承袭《诗经》;其叙事技巧又有所发展,魏晋南北朝诗歌开始注重个人情怀与山水描写,其中既有《诗经》的写实基因,也可见《楚辞》景物铺陈的影响,至唐代,诗歌达到巅峰,李白的天马行空、想象奇绝,无疑是楚骚浪漫主义的极致发扬;杜甫的沉郁顿挫、关心民瘼,则深得《诗经》现实主义的精髓,宋词元曲,在长短句与叙事抒情上,也能在这两大源头中找到形式的启发与精神的共鸣。

理解与运用: 对于今天的读者与创作者而言,深入这两大源头,绝非简单的知识积累,阅读《诗经》,是感受先民生活的温度,学习如何将最普通的生活场景升华为永恒的诗句,掌握赋比兴这打开诗歌之门的钥匙,品味《楚辞》,则是进行一次精神的洗礼,体会如何将个人澎湃的情感与复杂的思辨,通过丰富的意象和宏大的结构表达出来。

中国诗歌的河流之所以浩瀚,正因其源头是如此丰沛而多元,它从一开始就奠定了“诗言志,歌永言”的核心理念,既关注脚下坚实的大地与人间烟火,也仰望头顶璀璨的星空与内心宇宙,这份由《诗经》与《楚辞》共同赋予的双重基因——对社会人生的深切关怀与对个体精神的崇高追求,历经千年,始终在中国诗歌的血脉中流淌,成为我们民族审美与情感表达中最深沉、最持久的力量,真正走进这两座丰碑,便是握住了理解中国数千年诗心的钥匙。