自嘲诗歌,一种以幽默笔调审视自身处境、弱点的文学形式,在中国古典与现代诗歌长廊中闪烁着独特光芒,它并非单纯的插科打诨,而是智慧与豁达的结晶,是诗人将生活棱镜转向内心后,捕捉到的别样光谱,要真正读懂、品味乃至尝试创作自嘲诗,需从它的脉络、匠心与精神内核入手。

溯源:从谦辞到自觉的艺术表达

自嘲精神的萌芽,可追溯至古老文化中的谦逊传统。《周易》有“谦卦”,提倡“谦谦君子”;《老子》言“自见者不明,自是者不彰”,这种自我贬抑的处世哲学,为文人墨客提供了审视自身的文化基础,早期诗歌中,如屈原《离骚》的“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,已带有以自怜自嘲应对困境的色彩。

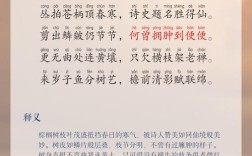

至唐宋,自嘲成为一种更为自觉的诗歌题材,杜甫是此中圣手,他一生颠沛,诗中常含辛酸的自嘲,如《空囊》中“囊空恐羞涩,留得一钱看”,穷困到只剩一钱看守空囊,苦中作乐的调侃令人心酸又发笑,其《饮中八仙歌》描绘贺知章、李白等酒仙狂态,亦包含对自身嗜酒形象的幽默观照,白居易同样擅长此道,其《醉吟先生传》及诸多闲适诗,常以“懒慢”、“迂拙”自况,在自嘲中安顿身心。

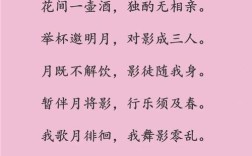

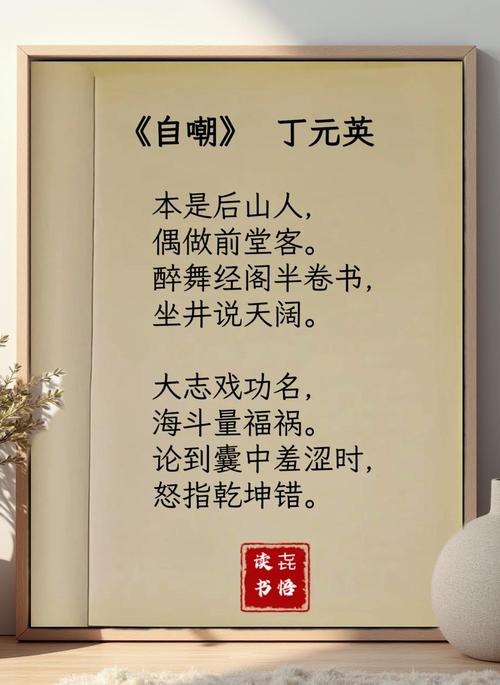

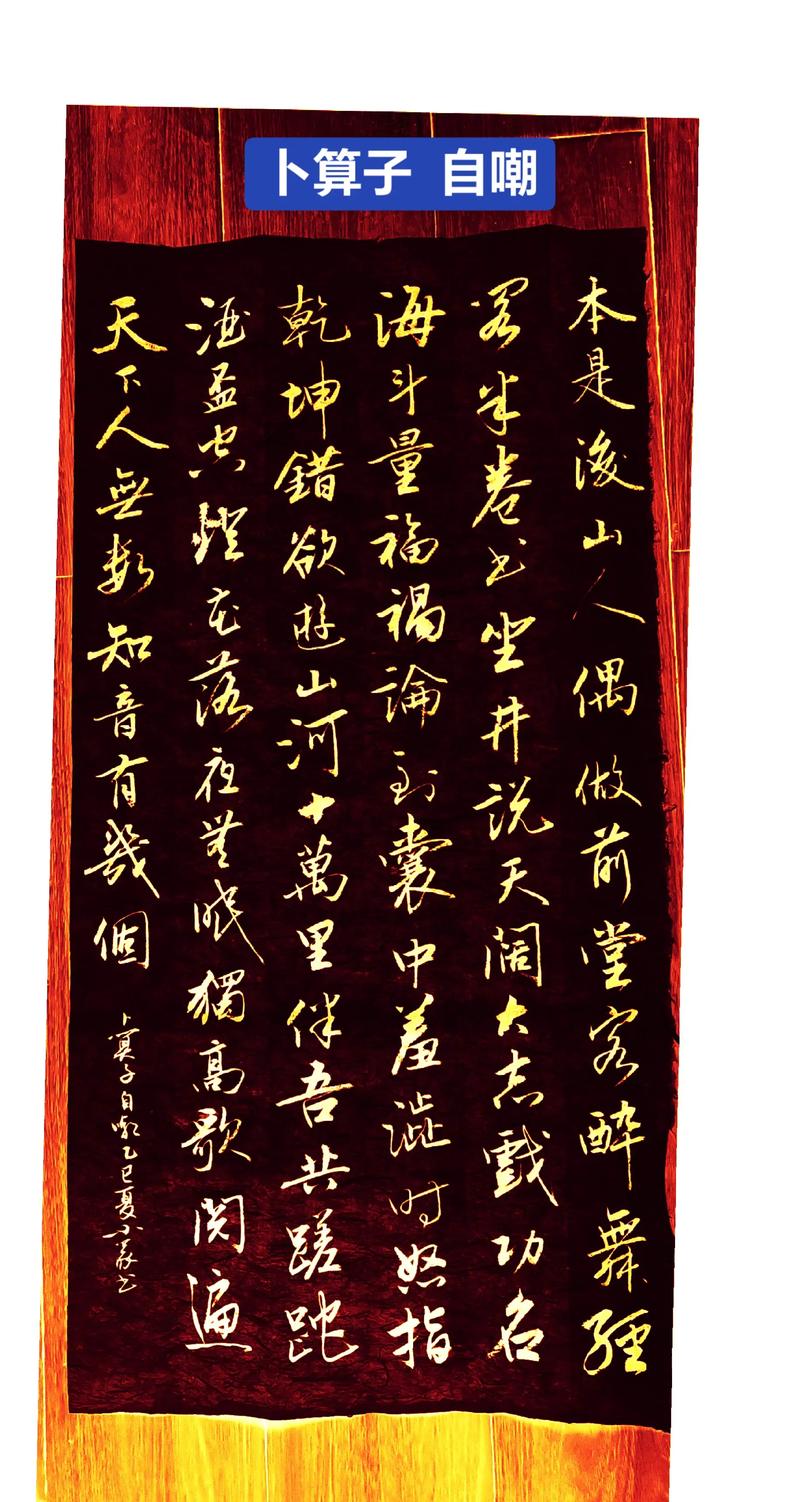

宋代文人将自嘲推向新高度,苏轼是无可争议的代表,乌台诗案后,他的人生境遇急转直下,自嘲成为他对抗苦难、保持精神超脱的利器。“问汝平生功业,黄州惠州儋州”(《自题金山画像》),将流放之地视为“功业”,是历经沧桑后的豁达自解。《洗儿诗》“人皆养子望聪明,我被聪明误一生”,更是对命运与自身特质的深刻反思,幽默之下潜藏无尽感慨,陆游也有“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”(《剑门道中遇微雨》)的名句,在自问自嘲中勾勒出诗人复杂微妙的形象。

明清以降,自嘲诗更趋多样,唐伯虎《桃花庵歌》“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”,在自嘲中张扬个性,清代郑板桥以“难得糊涂”为处世哲学,其诗文书画中的自嘲,是清醒者的智慧伪装。

匠心:自嘲诗歌的创作手法与艺术门道

自嘲诗之所以动人,在于它精巧的艺术手法,将原本可能沉重的话题转化为可咀嚼、可共鸣的审美对象。

其一,反差与对比。 这是自嘲诗最核心的手法,诗人常将崇高的理想与卑微的现实、昔日的荣光与今日的困顿、他人的期待与自身的无能并置,产生强烈戏剧效果,如高适《人日寄杜二拾遗》“龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人”,将自己身为高官的老态与杜甫漂泊的才情对比,自嘲中饱含对友人的深情与惭愧。

其二,夸张与变形。 诗人有意放大自身的窘态、缺点或困境,达到幽默效果,李白《赠内》“三百六十日,日日醉如泥,虽为李白妇,何异太常妻?” 极度夸张自己的醉酒状态,向妻子表达歉意,风趣盎然。

其三,用典与反讽。 巧妙化用典故,却赋予其相反或调侃的新意,李商隐《骄儿诗》在描绘儿子聪慧可爱时,联想到自己“憔悴欲四十,无肉畏蚤虱”,并以“爷昔好读书,恳苦自著述,憔悴欲四十,无肉畏蚤虱,儿慎勿学爷,读书求甲乙”自嘲,反讽读书求仕的艰辛。

其四,质朴直白的语言。 自嘲诗往往避免华丽辞藻,采用近乎口语的直白叙述,于平淡中见真味,更显亲切与真实,白居易的诗风便是典范。

心法:自嘲背后的精神境界与当代价值

创作与欣赏自嘲诗,最终关乎一种精神境界,它并非自我贬低,而是一种高级的自我认知与情绪管理,诗人通过自嘲,完成对逆境、缺陷的接纳与升华,将个人挫折转化为普遍的人类经验,从而获得心灵的解脱与读者的共鸣。

在当代社会,自嘲精神更具现实意义,面对生活压力、网络环境,适度的自嘲是一种健康的心理防御机制,能化解尴尬,彰显自信与情商,网络时代的“段子手文化”、“吐槽文化”,其中优秀者,往往深得古典自嘲诗的精髓——以智慧审视生活,用幽默消解沉重。

对于诗歌爱好者而言,尝试创作自嘲诗是很好的练笔途径,它要求创作者敢于直面真实的自己,观察生活的细节,并找到独特的角度进行艺术转化,初学者可从自身日常的微小尴尬、趣事入手,学习古人运用反差、夸张等手法,语言力求自然,最高级的自嘲,底色是温暖与豁达,而非尖刻的自我否定。

自嘲诗歌,如同一位智慧的老友,它拍拍你的肩膀,把你最在意的失意、窘迫笑着指给你看,看懂了,也就放下了,在这笑声中,我们照见自己的局限,也触摸到超越局限的坦然,这份从千年前诗人笔下流传下来的从容,或许正是忙碌当下,我们内心所需的一剂清凉散,诗歌从未远离生活,它就在我们与自我和解的每一次微笑里。