水,这一灵动而永恒的元素,自古以来便是诗人笔下的宠儿,它可以是江河湖海的壮阔,也可以是溪流雨露的细腻;能承载离愁别绪,亦可映照天地哲思,在中国古典诗词的浩瀚星空中,关于水的篇章璀璨夺目,它们不仅是文字的结晶,更是时代脉搏、文人情怀与艺术匠心的融合,理解这些诗歌,需从多个维度深入品读。

溯源:经典诗篇的出处与流变

水的意象,最早在《诗经》中便已潺潺流淌。“关关雎鸠,在河之洲”,这里的河水,是爱情萌发的自然背景,清纯而明媚。“所谓伊人,在水一方”,《秦风·蒹葭》中的秋水,则朦胧缥缈,可望难即,奠定了水作为阻隔与追寻的象征基础,至《楚辞》,屈原以“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”寄寓了随遇而安、坚守本心的处世哲学,水的清浊被赋予了深刻的政治与人生隐喻。

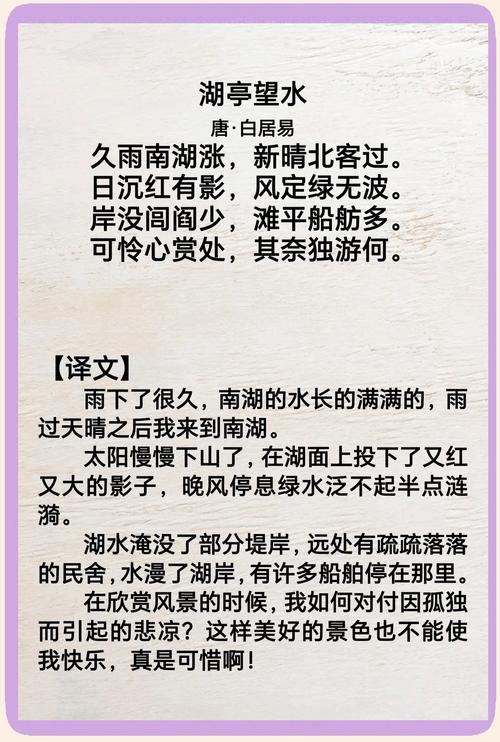

唐宋时期,诗词艺术达到巅峰,水的描写也更为精微与磅礴,李白的“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,以极度夸张的想象勾勒出黄河的源头与气势,其出处《将进酒》全篇洋溢着盛唐的豪迈与生命激情,而杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,则出自《登高》,诗中江水裹挟着时光流逝、家国忧思与个人悲怆,沉郁顿挫,力透纸背,这些诗句早已脱离单纯写景,成为特定时代气韵与诗人精神世界的核心载体。

探微:作者心境与创作背景的映照

诗为心声,水境即心境,解读诗词中的水,必须结合作者的生平与创作时的具体境遇。

王维笔下之水,常浸透着禅意与空灵。“明月松间照,清泉石上流”(《山居秋暝》),山泉清冷、灵动,映照出诗人远离尘嚣、归隐田园的宁静淡泊,这与他中年后半官半隐、笃信佛教的生活状态密不可分。

相反,南宋词人辛弃疾眼中的水,则常激荡着英雄的悲愤。“青山遮不住,毕竟东流去”(《菩萨蛮·书江西造口壁》),东流的江水象征着不可阻挡的历史潮流,也反衬出诗人抗金复国志向所面临的重重阻碍,这里的江水,是时代风云与个人命运的澎湃交汇。

即便同为离愁,水的形态也因人心而异,柳永“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”(《雨霖铃》),烟波浩渺,是前途未卜的迷茫与孤独,而李煜“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”(《虞美人》),则以绵延不绝、汹涌澎湃的春水,将亡国之君的深哀巨痛量化、具象化,感人至深,可见,水的意象是诗人情感的精确刻度。

析法:艺术手法的巧妙运用

诗人描摹水、运用水的手法丰富多彩,是古典诗词艺术魅力的重要体现。

比喻与象征的娴熟运用,白居易《暮江吟》中“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”,以“瑟瑟”喻江水碧色,生动贴切,李白的“抽刀断水水更流”则以流水比喻愁思的斩不断、理还乱,成为千古绝喻,水作为时光、愁绪、阻隔、品格的象征,更贯穿了整个诗词史。

虚实结合与意境营造,张若虚《春江花月夜》“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,由实景的江海交汇,升腾至宇宙初开的哲学冥想,虚实相生,营造出恢弘幽深的意境,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,眼前的长江与历史的长河叠合,实写与虚想交融,开拓出旷达深邃的时空境界。

再者是动静结合与色彩渲染,王维“泉声咽危石,日色冷青松”(《过香积寺》),咽咽泉声是动,冷冷日色是静,共同构成幽深冷寂的禅境,白居易“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”(《忆江南》),则用浓烈的色彩对比,描绘出江南春水的明媚艳丽,令人过目不忘。

致用:在现代语境中的理解与共鸣

古典诗词中关于水的智慧与美感,并未尘封于历史,它们为我们提供了观照自然、体悟人生的独特视角。

在个人修养层面,读“上善若水,水善利万物而不争”,能启迪谦逊包容的品格;品“流水不争先,争的是滔滔不绝”,可领悟持久坚韧的力量,在审美体验上,古典诗词训练我们发现细微之美的眼睛:一场夜雨可以是“随风潜入夜,润物细无声”的慈悲,一处山泉亦能引发“溪流清风拂面来”的闲适。

更重要的,这些诗篇是连接我们与传统文化血脉的桥梁,当我们在现实中面对江河湖海,或经历人生的顺逆起伏时,那些储存在记忆中的诗句——“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”、“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”——会自然涌现,赋予眼前之景、心中之情以深厚的文化底蕴与共鸣,这种跨越时空的情感连接,正是古典诗词永恒生命力的体现。

水的诗歌,是一条流动的文化长河,从《诗经》的源头出发,汇聚了历代诗人的才情、哲思与生命体验,一路奔流至今,它不仅是文学的研究对象,更是一种鲜活的文化养分,深入其中,我们获得的不仅是知识的增广,更是审美能力的提升、情感世界的丰富,以及一种在纷繁现实中保持内心清澈与流动的智慧,这份由水与诗共同酿造的甘泉,值得每一位访客细细啜饮,感受其穿越千年的浸润与回响。