诗歌是语言艺术的精粹,承载着人类最细腻的情感与最深邃的思考,在中国文化的璀璨星河中,诗歌始终散发着独特而永恒的光芒,它不仅是一种文学形式,更是一种文化基因,融入民族的审美与哲思之中。

溯源:诗歌的源流与经典

中国诗歌的源头,可追溯至远古歌谣,真正奠定后世诗歌传统基石的,是两部经典:《诗经》与《楚辞》。《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,共三百零五篇,它分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各诸侯国的民间歌谣,质朴真挚,如《关雎》中“关关雗鸠,在河之洲”的起兴,直接描绘了自然景物,引出情感;“雅”是周王朝直辖地区的正声雅乐,多反映朝政与贵族生活;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,庄严肃穆。《诗经》开创了“赋、比、兴”的创作手法和现实主义传统,其四言为主的句式与重章叠唱的结构,对后世影响深远。

几乎与《诗经》的现实主义双峰并峙的,是以屈原作品为代表的《楚辞》,屈原生活在战国时期的楚国,其代表作《离骚》开创了浪漫主义诗歌的先河,诗中充满瑰丽的想象、香草的比喻和澎湃的激情,如“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,展现了诗人高洁的志向与九死不悔的追求。《楚辞》句式灵活多变,多用“兮”字,带有浓郁的楚地文化特色和强烈的个人抒情色彩,这两大源头,一北一南,一写实一浪漫,共同构成了中国诗歌长河的两大主干。

匠心:诗歌的格律与手法

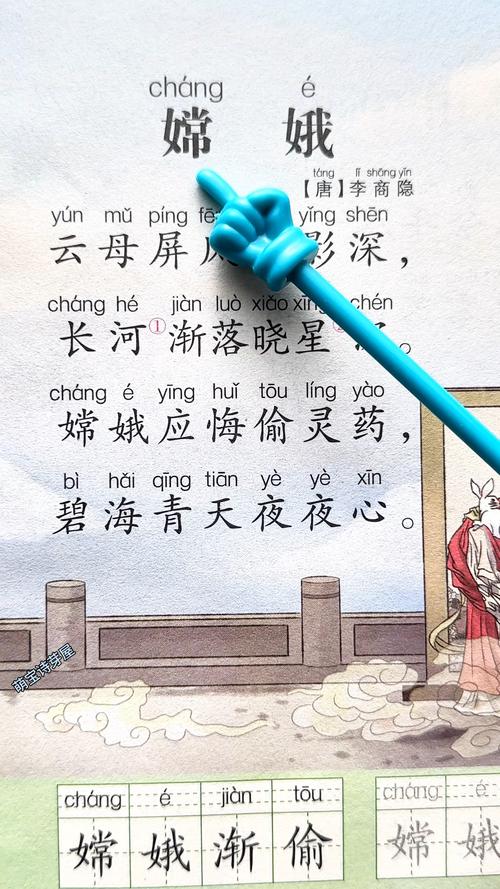

诗歌之美,很大程度上源于其精严的格律与丰富的艺术手法,至唐代,近体诗(格律诗)的成熟将汉语的音韵美推至巅峰,近体诗在句数、字数、平仄、对仗、押韵上均有严格规定,平仄的交替与相对,使诗句读来抑扬顿挫,富有音乐性,对仗要求词性相同、意义相关或相反,形成工整对称之美,如杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,数字、动物、动作、色彩一一对应,构成一幅生动和谐的画卷。

在具体创作手法上,除了《诗经》奠定的“赋比兴”,诗人还广泛运用象征、用典、虚实结合等技巧,象征是以具体事物暗示抽象概念,如李白诗中常以“明月”象征思乡与高洁,用典是引用历史故事或前人诗句,以简驭繁,含蓄地表达当下情思,如李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶”化用庄子典故,传达人生如梦的恍惚感,虚实结合则是将具体描写与想象、回忆交织,拓展意境,如柳宗元《江雪》“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,于实写的老翁与江雪之外,虚处是一片空旷寂寥、遗世独立的精神世界。

情境:创作背景与诗人情怀

深入理解一首诗,离不开对诗人及其创作背景的体察,诗歌往往是“情动于中而形于言”的产物,是特定时代与个人境遇的交响,安史之乱是唐代诗歌的一个重要分界,杜甫的“三吏”、“三别”等诗篇,正是在这场巨大社会动荡中,以沉郁顿挫的笔触记录民间疾苦,其诗遂被称为“诗史”,他的个人颠沛流离与国家破碎紧密相连,使得诗歌情感深厚沉重。

同样,个人仕途的顺逆、理想的追求也深刻影响诗风,李白一生渴望建功立业却始终未能真正施展抱负,其诗便充满了“天生我材必有用”的自信与“使我不得开心颜”的愤懑,形成豪放飘逸与激越抗争交织的独特风格,苏轼历经“乌台诗案”与多次贬谪,却在黄州、惠州、儋州等地将困顿升华为超然,创作出《念奴娇·赤壁怀古》、《定风波》等旷达之作,展现了其人格的韧性与思想的通达,了解这些背景,我们读诗时便不仅是看文字,更是在与一个鲜活的生命对话,感受其脉搏与温度。

融通:诗歌的品读与运用

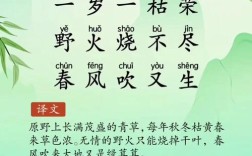

对于现代读者而言,诗歌并非遥不可及的文物,而是可以融入生活、滋养心灵的甘泉,品读诗歌,建议从吟诵开始,通过放声朗读,感受其音韵节奏,让语言本身的魅力直接触动感官,继而,可借助可靠的注释与赏析,理解字句含义与典故出处,但最终应回归文本本身,反复涵泳,形成自己的感悟。

诗歌的运用,更体现在对日常生活的点化上,登高望远时,或许会想起“欲穷千里目,更上一层楼”的进取;面对挫折时,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”能带来豁达;思念亲友时,“海上生明月,天涯共此时”可寄托情愫,学习诗歌中的意象与表达,也能提升我们自身语言的美感与深度,更重要的是,诗歌中蕴含的对自然的敬畏、对家国的热爱、对人格的坚守、对生命的思索,这些永恒的价值,能为我们提供超越时空的精神坐标。

诗歌是时间的琥珀,封存着古人的心跳与智慧,从《诗经》的河洲雎鸠,到《楚辞》的香草美人,从唐诗的雄浑气象,到宋词的细腻情思,这条河流从未断绝,它要求我们不仅用眼睛看,用头脑分析,更要用心灵去触摸、去共鸣,每一次真诚的阅读,都是一次跨越千年的握手,在平仄交错间,我们遇见历史,更照见自己,这份由汉字精魂构筑的美与思,是文化传承的薪火,也是每个中国人精神家园中不可或缺的风景。