诗歌与家的关系,自古便是文学创作中绵延不绝的母题,家,在诗歌中不仅是物理空间的居所,更是情感的港湾、记忆的容器、精神的归宿,甚至是诗人对抗外部世界的隐秘堡垒,从《诗经》中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”的征夫归乡之叹,到陶渊明“暖暖远人村,依依墟里烟”的田园理想,再到杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的忧国情怀,家始终是诗人灵魂深处最柔软的触角,也是诗歌艺术最丰厚的滋养源泉。

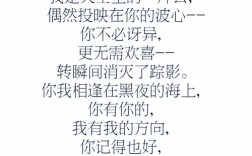

在古典诗歌的语境中,家往往与“归”紧密相连。“归”不仅是地理空间的位移,更是精神家园的抵达,王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,以朴素的语言道出了游子对家的深切眷恋,这种眷恋超越了具体的物质条件,升华为一种纯粹的情感需求,而李白的“举头望明月,低头思故乡”,则将月亮这一自然意象转化为家的象征,月光所及之处,便是游子目光与心灵共同抵达的方向,古典诗歌中的家,常常带有一种田园牧歌式的诗意栖居色彩,它代表了一种与自然和谐共处、与世无争的理想生活状态,如孟浩然“故人具鸡黍,邀我至田家”的淳朴友情,或辛弃疾“茅檐低小,溪上青青草”的乡村闲适,这些诗歌中的家,是远离尘嚣的精神净土,是诗人心灵得以安放的桃花源。

进入现当代诗歌,家的内涵在时代变迁中不断丰富与深化,家不再仅仅是温馨的港湾,它可能承载着战乱离散的创伤,记录着个体成长的阵痛,也见证着社会变革的浪潮,艾青的《大堰河——我的保姆》,将“家”的概念从血缘家庭扩展到了养育之恩的“大堰河”,这个“家”是苦难的,却也是充满温情的,它体现了诗人对底层人民的深切同情,也让“家”的意义超越了狭隘的私人领域,具有了更广阔的社会关怀,而北岛的《结局或开始》,则以冷峻的笔触书写了特殊年代里“家”的破碎与重建,家成为个体在历史洪流中坚守自我的最后阵地,诗中“我——不——相——信!”的呐喊,既是对外部世界的反抗,也是对重建精神家园的渴望。

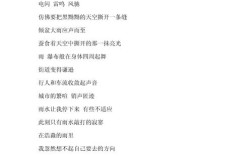

在当代诗歌中,家的意象呈现出更加多元和复杂的面貌,有些诗人笔下的家,是城市化进程中逐渐消失的故乡记忆,如余光中《乡愁》中“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”层层递进的意象,将个人的乡愁与民族的命运紧密相连,家成为了一个永远无法抵达的地理与情感坐标,另一些诗人则聚焦于日常生活中的家,厨房的烟火气、客厅的灯光、卧室的床铺,这些平凡的细节在诗歌中被赋予了深刻的意义,它们构成了家的具体质感,也是诗人对抗虚无、确认存在的方式,如于坚的《感谢父亲》,通过对父亲劳作场景的描绘,将家的温暖与坚韧具象化,让我们看到平凡生活中蕴藏的伟大情感。

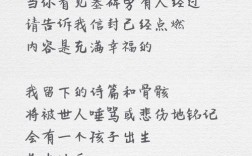

诗歌中的家,既是具体的,也是抽象的,它可以是母亲手中的针线,是父亲肩头的扁担,是窗前的那棵老槐树,是墙上泛黄的全家福;它也可以是一种文化认同,一种血脉传承,一种价值归属,当诗人远离家乡,家便成为诗歌中反复吟咏的意象,成为支撑他们走过孤独与困顿的精神力量,而当诗人身处家中,日常的琐碎与平凡又会在诗歌的凝练下,升华为永恒的艺术瞬间,让我们重新发现那些被忽略的、关于爱的真相。

诗歌与家的关系,本质上是一种人与自我、人与世界关系的诗意表达,家是诗人出发的地方,也是他们最终想要回归的地方,在诗歌中,家得以被反复建构、解构与重构,每一次书写都是对“家”的意义的重新发现与确认,无论是古典的田园理想,还是现代的都市困境,诗歌始终以其独特的语言魅力,为我们守护着“家”这一人类最根本的精神家园,让我们在纷繁复杂的世界中,始终能找到情感的寄托与灵魂的慰藉。

相关问答FAQs

问:为什么古典诗歌中的“家”常常与田园、自然联系在一起,而现当代诗歌中的“家”意象更加多元?

答:这与社会历史背景和文人生活方式密切相关,古典社会中,农业文明是主流,文人多有归隐田园的理想,“采菊东篱下,悠然见南山”的生活被视为家的理想形态,因此田园、自然成为“家”的核心意象,而现当代社会经历了战争、革命、城市化等剧烈变革,传统的田园生活逐渐解体,个体的生存状态更加复杂,家的内涵也随之丰富,它可能承载着创伤、记忆、身份认同等多重意义,因此意象更加多元,既有对田园的怀念,也有对都市家园的审视,甚至是对“无家可归”状态的反思。

问:诗歌中的“家”与现实中“家”有何不同?诗歌如何帮助我们理解“家”的意义?

答:现实中的“家”是具体的、生活化的空间,承载着日常的功能与情感;而诗歌中的“家”是经过诗人情感与想象加工后的艺术意象,它超越了现实的琐碎,提炼出“家”的本质意义,如温暖、归属、记忆等,诗歌通过凝练的语言、独特的意象和深刻的情感,让我们从日常的麻木中抽离,重新审视“家”的价值,它可能放大某个细节(如“母亲的灶台”),也可能抽象为一种情感(如“心灵的港湾”),从而帮助我们理解“家”不仅是物理空间,更是精神的栖息地,是我们在世界上安身立命的根基,诗歌让“家”的意义得以永恒,也让我们对“家”的珍视更加深刻。