当人们提及天鹅,脑海中浮现的常是优雅的颈项与静谧的湖水,然而在诗歌的世界里,天鹅早已超越其生物形态,成为一种深邃的文化意象与精神象征,它从古典神话中游弋而来,穿梭于不同时代诗人的笔端,承载着纯洁、哀歌、升华乃至诗艺本身的多元隐喻,理解诗歌中的天鹅,便是触摸到一条贯通文学史的美学脉络。

神话的源头与经典的奠基

天鹅意象的诗歌谱系,其源头可追溯至古希腊神话,宙斯化身为天鹅接近勒达的故事,赋予了天鹅神性、转化与神秘交织的初始内涵,这一神话母题为后世提供了丰沃的土壤,但真正将天鹅塑造成不朽诗歌符号的,当属爱尔兰诗人威廉·巴特勒·叶芝。

叶芝的《丽达与天鹅》并非简单复述神话,而是以极具冲击力的笔触,将暴力与创造、神圣与凡俗并置。“突然袭击:硕大的翅膀拍打/在那踉跄的少女身上”,开篇的动感与压迫感,彻底打破了天鹅传统的柔美形象,叶芝借此探讨历史暴力的起源与文明变革的阵痛,天鹅成为不可抗拒的历史力量的化身,这首诗使得天鹅意象的复杂性与哲学重量得以确立,成为现代诗歌中援引天鹅时无法绕过的里程碑。

东西方的吟咏与意境的交融

在东方诗歌传统中,天鹅同样拥有独特地位,常以“鸿鹄”、“白鸟”等形态出现,其气质更显飘逸与孤高,中国古代诗人偏爱其高飞远举的姿态,如“鸿鹄高飞,一举千里”,用以寄托远大志向,这种象征与西方天鹅常与水、与哀歌相连的特质形成有趣对照。

东西方的诗意并非泾渭分明,法国诗人马拉美在《天鹅》一诗中,将困于冰湖的天鹅描绘成纯洁理想受困于物质现实的象征,“它却不能震落对寒冻的烦恼/这未曾飞去的透明的冰川”,这种对纯净精神受困的忧郁咏叹,与中国诗歌中“孤鸿”所承载的失意、清高心境,产生了跨越文化的共鸣,诗人通过天鹅,完成的往往是对自身处境与人类共通命运的凝视与书写。

创作背景与个人生命的投射

深入一首天鹅诗篇,了解其创作背景与作者心境至关重要,叶芝创作《丽达与天鹅》时,正处于对历史循环理论深入思考的阶段,爱尔兰纷乱的政治局势也投射于诗行之间,同样,俄国诗人普希金笔下“看不见天鹅在暮色中/亲吻水面的涟漪”的句子,则需结合其流放生涯中对自由与宁静的渴望来理解。

诗人的个人生命体验,是意象获得独特温度的熔炉,当一位诗人在人生困顿或精神升华的时刻选择“天鹅”作为载体,这个意象便不再是公共符号,而浸染了其私密的体温与心跳,解读时,需在宏大的文化象征与细微的个人震颤之间找到平衡。

鉴赏方法与艺术手法的探析

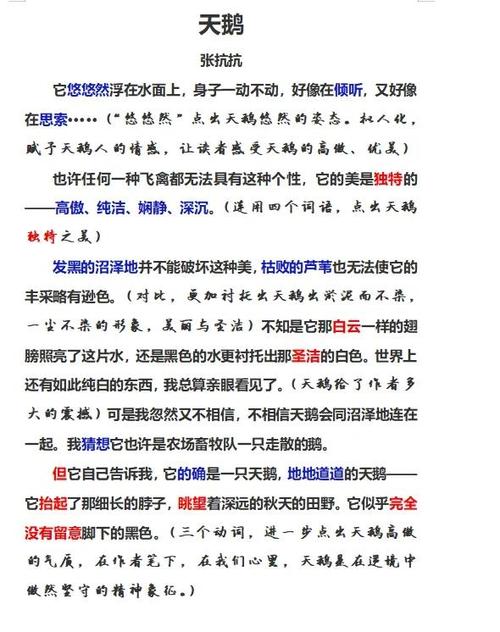

欣赏天鹅主题的诗歌,可从多个层面入手,首先是意象的细读:关注诗人如何描绘天鹅的姿态、动作与环境,是振翅欲飞,还是静卧冰面?是洁白无瑕,还是沾染了何种色彩?这些具体描绘直接指向情感基调。

隐喻系统的构建,天鹅 seldom 是孤立意象,它常与湖水、天空、冬日、光影等元素共同构建一个象征体系,分析这些元素如何互动,是理解诗歌深意的关键,冰湖可能象征困境或停滞,而振翅的动势则代表突破的渴望。

在艺术手法上,诗人常运用拟人化与悖论修辞,将天鹅赋予人的情感与命运,如圣-琼·佩斯所言“天鹅,你被囚于自身的洁白”,在矛盾中深化主题。声音的营造也不容忽视,许多诗作通过柔和的元音与流畅的节奏,在语言音乐性上模仿天鹅游弋的优雅。

在创作中如何运用这一经典意象

对于诗歌创作者而言,面对天鹅这样承载过重的经典意象,挑战在于如何写出新意,直接沿用传统的纯洁象征易流于陈腐,可行的路径或许有:

视角的转换:不从观察者,而从天鹅的“视角”出发,书写其自身的生命体验,或从神话中配角(如勒达)的内心出发,重新诠释故事。

语境的当代化:将天鹅置于现代或未来场景,如城市景观、科技环境之中,探讨传统美感在当下的处境。

意象的拆解与重组:不将天鹅作为整体,而是聚焦于其某一特征——如颈部的弧度、翅膀的力量、水中的倒影,并与其它看似不相关的经验联结,创造新的隐喻可能。

关键在于,诗人应通过个人独特的感知滤网,对这个古老意象进行“再赋形”,注入属于这个时代的、鲜活具体的观察与生命疑问。

纵观诗歌长河,天鹅如同一面流动的镜子,映照出人类对美、死亡、超越与艺术本身的不懈追问,它从神话的幽深水域游来,羽翼掠过不同文明的湖面,在每一位伟大诗人的笔下获得一次新生,阅读这些诗篇,我们不仅是在品味一个意象的千姿百态,更是在触碰那颗驱动所有艺术创作的、永恒跃动的心——对超越有限存在,抵达纯净与自由之境的热望,这或许正是天鹅之歌始终回荡在人类精神天空的原因。