诗歌是语言凝练的艺术,是情感与哲思的精致容器,当人们低吟“I remember”,记忆的闸门便随之开启,流淌出的不仅是个人生命的片段,更是人类共通的情感脉动,这种以诗歌承载记忆、定格瞬间的创作,跨越了文化与时代的隔阂,成为我们理解文学、理解自身的重要途径。

要真正读懂一首诗,触摸到它的温度,我们需要从几个层面入手,如同考古学家般细致地拂去时间的尘埃,探求其完整的生命轨迹。

溯源:探寻文字的来处与归途

每一首流传下来的诗篇都不是无根之木,它的“出处”至关重要,这出处可能是一本重要的诗集,如《全唐诗》中收录的浩瀚篇章,奠定了中文诗歌的辉煌基石;也可能是一份珍贵的手稿、一封信札,或是诗人生前出版的唯一册子,了解出处,能帮助我们判断文本的权威性,知晓它在诗人生平创作中的位置。

随之而来的,是对“作者”的深入理解,作者的生平际遇、思想变迁、美学追求,是解读其作品最关键的钥匙,了解杜甫身处唐朝由盛转衰的乱世,一生颠沛流离,便能更深切地体会他诗中“国破山河在”的沉痛与“安得广厦千万间”的博爱,诗人将个人的“I remember”升华为时代的集体记忆,其作品因此获得了不朽的重量,研究作者,并非简单地对号入座,而是为了构建一个理解诗歌情感的背景场域。

而“创作背景”则更为具体,它往往指向促使诗人提笔的那个特定时刻、事件或心境,可能是月下独酌的孤寂,可能是重逢故人的慨叹,也可能是面对历史遗迹的幽思,背景是诗歌诞生的催化剂,它让抽象的情感变得具体可感,明了苏轼《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,怀念胞弟苏辙,我们才能完全进入词中那种既旷达又深情、既向往仙境又眷恋人间的复杂意境,背景知识让诗中的“记忆”变得立体、鲜活。

品析:领略构建记忆的艺术手法

诗歌之所以不同于日常语言,在于它独特的“使用手法”,即艺术技巧,这些技巧是诗人编织记忆、强化感染力的工具。

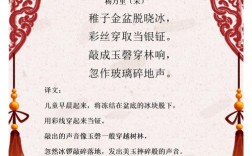

意象是诗歌的基石,诗人从记忆中选取最具代表性、最能激发联想的物象——如“柳”喻离别,“月”寄乡思,“梧桐”染愁绪——通过意象的叠加与组合,营造出丰富的意境,马致远的《天净沙·秋思》便是极致典范,枯藤、老树、昏鸦等意象并置,无需直言,一幅苍凉孤寂的游子秋思图已然呈现。

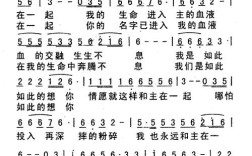

韵律与节奏是诗歌的音乐性所在,无论是古典诗词严格的平仄格律、押韵对仗,还是现代诗歌内在的情感节奏与分行带来的停顿,都服务于情感的抒发,朗朗上口的韵律有助于记忆的传播,而巧妙的节奏变化则能精准模拟情感的起伏,如泣如诉,或激昂澎湃。

隐喻与象征则赋予诗歌深度,诗人不说“我忧愁”,而说“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,将无形的愁绪化为汹涌东流的江水,其绵长、浩渺与不可断绝之感,顿时撼动人心,象征则使用具体的形象代表抽象的观念,如屈原以“香草美人”象征高洁的品格,这些手法使诗歌的“记忆”超越了个人琐事,具备了普遍而深刻的哲学意味。

结构是诗歌的骨架,起承转合的安排、情节的铺垫与高潮、情感的蓄势与释放,都考验着诗人的布局功力,一首好诗的结构,能引领读者的情感体验,让记忆的呈现有层次、有张力。

融汇:让诗歌记忆照亮当下

对于今天的读者而言,学习诗歌的最终目的,在于“使用”——即欣赏、理解并将其内化为自身精神世界的一部分。

阅读时,不妨采用“三步法”:先通读,获得直观的整体感受;再结合出处、作者、背景等知识进行细读,解析字句与手法;最后脱离所有辅助,再次沉浸到诗歌本身,形成属于自己的、独特的审美体验与情感共鸣,这个过程,是与诗人跨越时空的对话,也是用诗人的“I remember”来映照和丰富自己的记忆库。

创作上,古典诗歌的技法依然是宝贵的营养,学习如何观察生活、提炼意象、锤炼语言、经营结构,能够极大地提升现代文字表达的精度与深度,即使不写旧体诗,这种训练也能让我们的散文、随笔乃至日常沟通,更具韵味与力量。

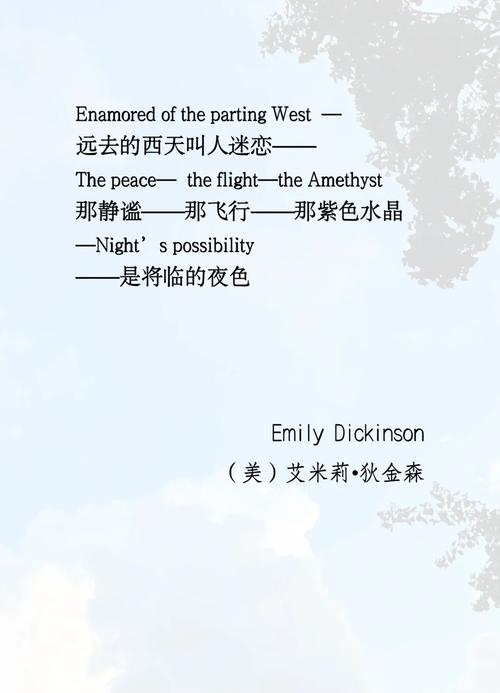

诗歌中封存着人类最精粹的记忆与情感,从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”,到现代诗中关于城市、个体的纷繁记录,无数个“I remember”连缀成了我们民族乃至人类的精神史诗,它教会我们如何凝视过去,如何铭刻当下,如何让瞬间的感受获得永恒的形式。

阅读诗歌,是在他者的记忆里辨认自己;创作诗歌,是为自己的记忆寻找不朽的回声,当一首诗真正走进内心,它便不再属于某个遥远的年代或某个陌生的作者,它成了我们生命经验的一部分,在我们自己的“记得”中,继续生长,焕发新的意义,这或许就是诗歌最为动人的价值——它让孤独的记忆得以共享,让易逝的瞬间得以永存,让我们在流转的时光中,找到一处安放灵魂的静谧之地。