采摘诗歌

漫步于汉语的阡陌之间,俯身拾起的,往往不是简单的文字,而是凝结了千年月色与呼吸的珠玉,我们称之为“诗歌”,它并非博物馆中蒙尘的标本,而是生长在时间土壤里的鲜活生命,等待有心人的采摘与品味,真正的品读,不止于记诵名句,更在于知晓它的根系脉络——它从何处萌芽,由谁的心血浇灌,又在怎样的风雨中绽放,这番探寻,本身便是一场与创造者灵魂的对话。

寻根溯源:诗歌的土壤与种子

每一首诗都有其独一无二的故乡,这故乡,是地理的,更是时代与心灵的。

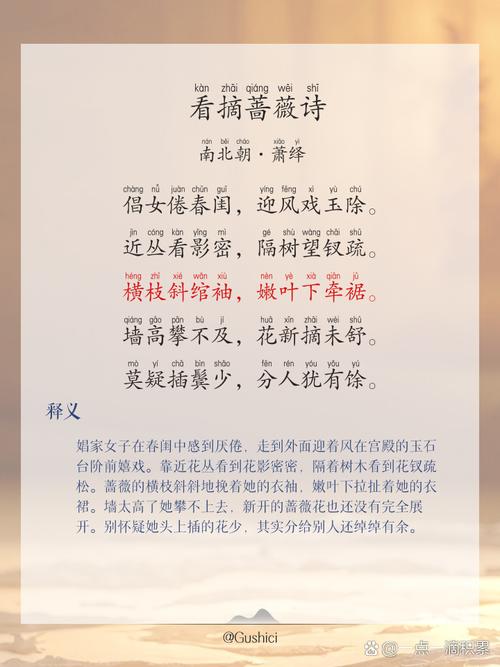

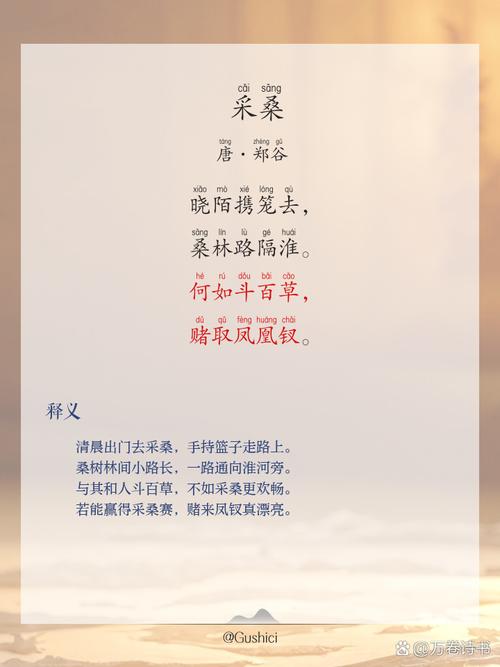

《诗经》中“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,其出处是黄河流域先民劳作的沃野,是西周初年至春秋中叶社会生活的集体回声,它没有具体作者,却因此汇聚了无数生命最质朴的情感,成为华夏诗歌最深厚的土壤,而屈原笔下“长大息以掩涕兮,哀民生之多艰”的澎湃悲歌,其创作背景则深深植根于战国末期楚国政局的动荡与个人理想的倾覆,了解郢都的沦陷,方能体会《哀郢》字句间的血泪;明了“美政”理想的破灭,才可感知《离骚》中那份上天入地的求索与绝望。

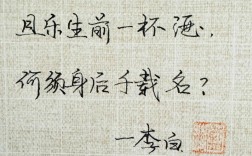

至若唐代,诗歌的种子在空前丰饶的文化土壤中勃发,李白的“云想衣裳花想容”,出自大唐盛世的华美宫殿,是天才想象与时代气象碰撞的结晶;杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则源自安史之乱前后颠沛流离的民间实景,其背景是帝国由盛转衰的剧烈阵痛,出处与背景,如同诗歌的经纬坐标,为我们定位了它情感的源头与思想的锋芒,采摘诗歌,首先便要触摸这片孕育它的土地,感受其温度与脉动。

观其生发:诗人的生命与呼吸

诗歌是诗人生命形态的延伸,作者的生平际遇、性情品格,如同刻刀,塑造了诗作的骨骼与气质。

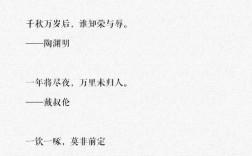

读陶渊明,“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适背后,是他“不为五斗米折腰”、毅然辞官归隐的人生抉择,他的诗,是其“自然”哲学与躬耕实践的直接外化,文字间弥漫着泥土的清新与人格的独立,读苏轼,“一蓑烟雨任平生”的旷达,必须联系其屡遭贬谪、漂泊半生的经历,黄州的困顿、惠州的艰辛、儋州的荒远,非但没有压垮他,反而淬炼出“也无风雨也无晴”的通透智慧,他的诗词,是他用以消化苦难、升华生命的艺术方式。

李清照的词风,从早期“倚门回首,却把青梅嗅”的清新明快,到南渡后“寻寻觅觅,冷冷清清”的沉郁凄怆,其变化轨迹几乎与其国破家亡、夫死流离的人生悲剧完全重合,作者的生命体验,是诗歌情感最真实的注脚,采摘诗歌,便是尝试走进那个遥远的灵魂,理解他的欢欣与痛楚,他的坚守与彷徨,看他如何将个人的呼吸,化为永恒的文字韵律。

品其滋味:诗歌的采摘与运用

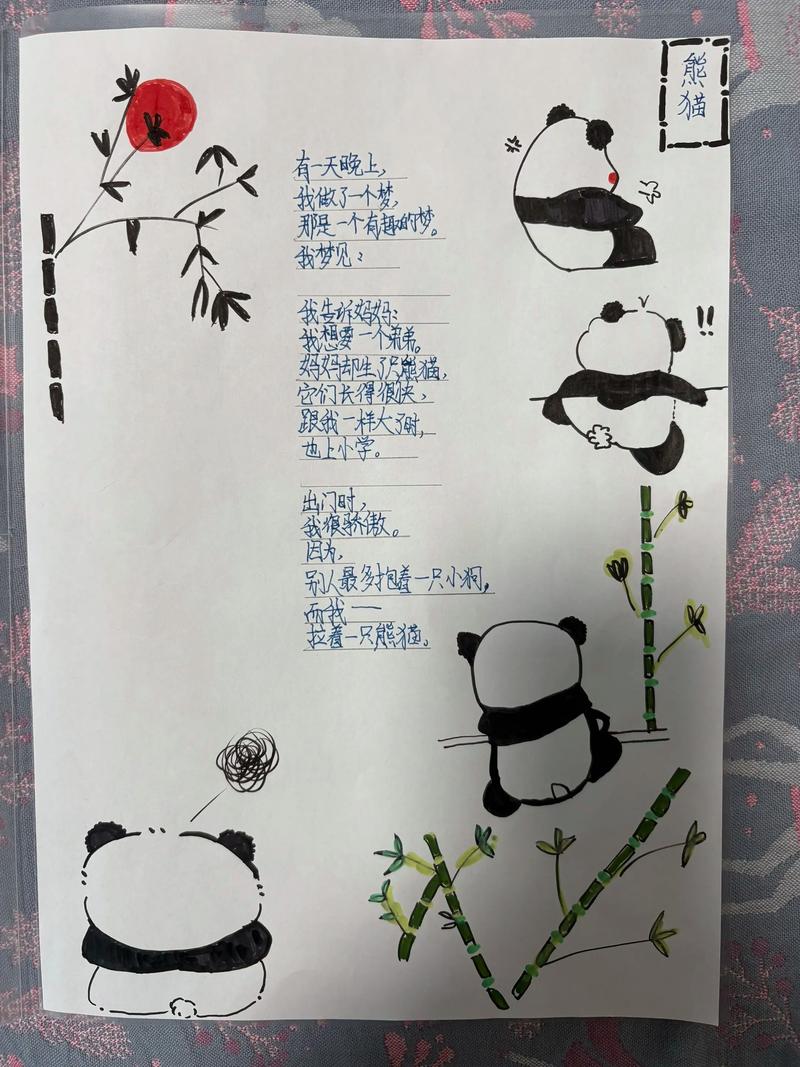

采摘诗歌,并非将花朵摘下夹入书页任其枯萎,而是学习如何让它在我们当下的生活中继续盛开,这涉及使用的方法与手法。

从使用方法而言,诗歌可以是情感的容器,当我们望月思乡,李白的“举头望明月,低头思故乡”便自然涌上心头,替我们说出那份无言的眷恋,当我们砥砺前行,李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情,或王之涣“欲穷千里目,更上一层楼”的进取,便能注入精神力量,诗歌也可以是审美的启蒙,反复涵泳“大漠孤烟直,长河落日圆”的构图,能提升我们对空间与色彩的感知;体味“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的意境,能 refine 我们对幽微之美的捕捉能力。

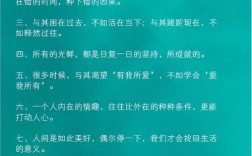

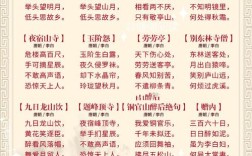

从使用手法而言,则需要深入诗歌的内部构造,这包括体会其意象的营造:马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦”等意象的密集叠加,无需赘言便渲染出天涯旅人的孤寂,包括领悟其韵律的妙用:杜甫“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,叠字与工整对仗带来的磅礴气势与时光流逝感,也包括洞察其典故的深意:李商隐诗中大量幽微的典故,如同密码,只有解开,才能深入他复杂隐秘的内心世界,掌握这些手法,我们才能不仅采摘诗歌的“果实”,更能欣赏它“植株”本身的结构之美,理解其艺术生成的奥秘。

让诗性在当代生长

采摘诗歌,最终是为了滋养我们自身,在这个信息喧嚣、语言日趋粗糙的时代,古典诗词以其凝练、优美与深刻,为我们提供了一种高浓度的精神营养和一种精致的表达范式,它教会我们如何观察(如“细雨鱼儿出,微风燕子斜”),如何感受(如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”),如何思考(如“问渠那得清如许?为有源头活水来”)。

真正的采摘,是让古典的诗意融入现代的语境,它可能是在设计创作时,从“山水”意境中获取灵感;可能是在人际交往中,用一句得体的诗词传递深厚情谊;更可能是在独自面对世界时,心中驻有一个由诗歌构建的、丰富而 resilient 的精神家园,诗歌从未远离,它静候在语言与文化的深处,等待每一次用心的采摘,并在新的生命里,完成它又一次静谧而盛大的绽放。