春天,总让人想起诗,不是想起某一首具体的诗,而是想起一种状态——万物复苏,情思萌动,语言在心底寻找最精妙的排列组合,最终凝结成句,这或许就是诗歌最原始的冲动:面对蓬勃的春光,人类本能地想要歌唱,我们今天读诗、学诗,不妨就从这春天的悸动开始,循着文字的脉络,去触碰诗歌的生命。

寻根溯源:诗歌的“身世”与“故乡”

一首好诗,如同一位有故事的人,了解它的“身世”与“故乡”,是深入理解的第一步,这便涉及到诗歌的出处与创作背景。

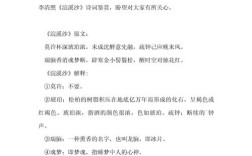

所谓“出处”,不仅指它收录于哪本诗集,更指向其诞生的文化土壤与文学源流,中国的诗歌传统,从《诗经》《楚辞》的源头活水,到汉乐府的民间歌唱,再到唐诗宋词的巍峨高峰,每一首诗都带着它那个时代的烙印与气息,读到杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不知其创作于安史之乱后长安沦陷的春天,便难以体会那“草木深”三字里浸透的家国巨痛与深沉悲凉,背景是诗歌的语境,它框定了情感的温度与思想的深度。

而作者,则是赋予诗歌灵魂的匠人,诗人的生平际遇、性格气质、思想观念,会如影随形地渗透在字里行间,李白“天生我材必有用”的狂放自信,与其漫游求仙的经历密不可分;李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”的凄婉缠绵,则与她的国破家亡、颠沛流离息息相关,知人论世,是打开诗歌内核的一把关键钥匙,它不是简单地给诗人贴标签,而是尝试回到历史现场,去体察一颗具体的心灵如何在特定的时刻,被外物所感,发而为诗。

品味鉴赏:诗歌的“肌理”与“骨骼”

理解了诗歌从何而来,下一步便是品味它如何构建,这关乎诗歌的使用手法,即其艺术技巧,这些技巧是诗人锻造意象、营造意境、传递情感的“法门”。

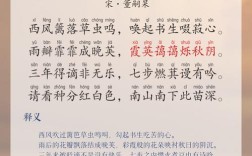

意象是诗歌的基本元件,是融入了主观情意的客观物象。“春蚕到死丝方尽”中的“春蚕”、“丝”,“月落乌啼霜满天”中的“月”、“乌”、“霜”,都是意象,诗人通过选择、组合意象,构建起独特的诗歌画面与情感空间,意境则是意象升华后的整体艺术境界,是能让读者沉浸其中、产生无限遐想的氛围与情调,马致远的《天净沙·秋思》,通过一系列萧瑟意象的密集铺排,营造出天涯游子孤寂无边的苍凉意境,这便是手法的高妙。

具体手法上,赋、比、兴是古典诗歌的根基。“赋”是直陈其事,铺叙描写;“比”是比喻,以此物喻彼物;“兴”是先言他物以引起所咏之词,托物起兴,对仗的工整、平仄的起伏、韵脚的和谐,构成了古典诗歌音乐性的美感;象征、用典、虚实相生、对比衬托等,则大大拓展了诗歌的表现力与内涵,现代诗歌虽形式更自由,但对比、隐喻、通感、陌生化语言等手法,同样服务于情感与思想的精准表达,分析手法,不是机械地拆解,而是欣赏诗人如何“匠心独运”。

融入生命:诗歌的“活化”与“生长”

诗歌并非博物馆里的古董,它应当在我们的生活中“活化”,持续“生长”,这便是诗歌的使用方法——我们如何与诗发生关联。

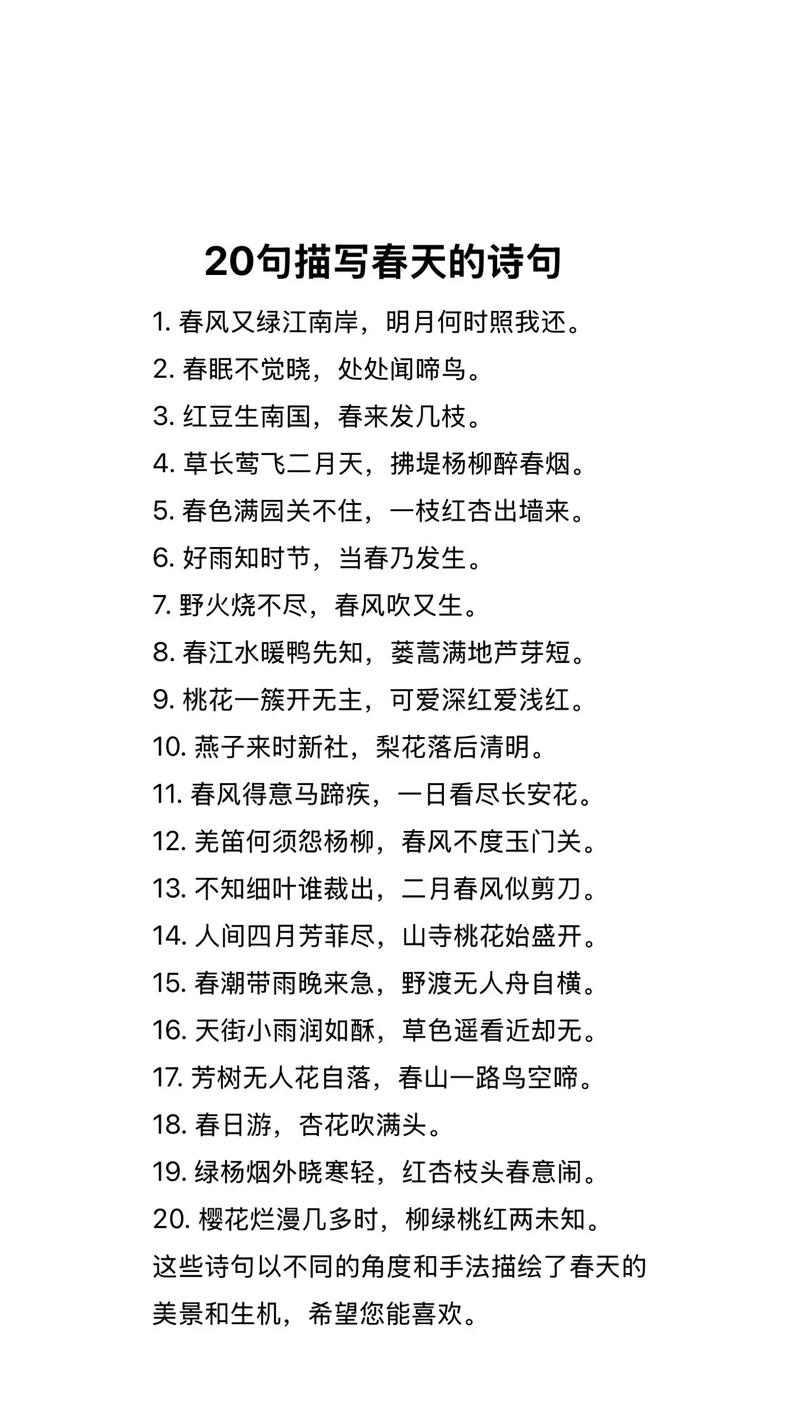

最直接的方法是诵读与背诵,声音是诗歌的翅膀,通过抑扬顿挫的朗诵,能直接感受其节奏与气韵,在春天的清晨,读一句“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,气息与诗韵合拍,仿佛自己也沐浴在孟浩然那个清新愉悦的早晨里,背诵则让诗歌内化为自己的精神库存,在某个契合的时刻,它会自然而然地浮现,成为你表达的一部分。

更深层的使用,是情感的共鸣与人生的映照,诗歌提供了一种高度凝练的情感模型,当你领略“等闲识得东风面,万紫千红总是春”的理趣,或许会对眼前春色有新的感悟;当你体味“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”的时光之叹,或许会更珍惜当下的每寸光阴,诗可以兴,可以观,可以群,可以怨,它帮助我们命名那些难以言喻的微妙情绪,让我们在古人的诗句中找到跨越时空的知己。

更进一步,可以尝试“化用”与“创作”,在合适的场合,引用一句贴切的诗,能为你的表达增色不少,更高阶的,则是从诗歌中汲取灵感,进行自己的文学创作或艺术转化,诗心不死,创作便是对诗歌传统最生动的延续。

在春天,与诗重逢

春天,是读诗最好的时节,自然界的生机与诗歌内部的生机相互激荡,我们读“江南无所有,聊赠一枝春”,懂得了友情的浪漫与珍贵;读“随风潜入夜,润物细无声”,领悟了教化与关爱的至高境界;读“海日生残夜,江春入旧年”,感受到新旧交替中那不可阻挡的向前力量。

诗歌的知识,从来不是冰冷的条目罗列,它关乎出处背后的历史风云,关乎作者内心的波澜壮阔,关乎手法之下的巧妙匠心,更关乎我们如何将这份文化遗产,转化为滋养当下生命的甘泉,在这个春天,不妨重新打开一本诗集,让那些穿越了千百年时光的文字,再次在你的心田上,播种、发芽,开出属于自己的、理解与热爱的花朵,诗歌的生命,正在于每一次真诚的阅读与共鸣之中,得以永恒。