诗歌的世界浩瀚如海,其中不乏一些作品因其独特的构思、出人意表的表达或传奇的经历,被后人冠以“奇葩”之称,这里的“奇葩”,并非贬义,而是指那些突破常规、闪耀着奇异光彩的诗歌明珠,它们的存在,极大地丰富了诗歌的维度,也为我们理解诗歌艺术提供了别样的视角。

何为“奇葩”?——打破常规的诗歌形态

当我们谈论“奇葩”诗歌时,首先进入视野的往往是其外在形式的独特性,比如唐代诗人张若虚的《春江花月夜》,以“孤篇横绝全唐”著称,其宏大精妙的宇宙意识与人生哲思,在当时的诗歌潮流中显得卓尔不群,它并非典型的边塞诗或田园诗,而是将景物、哲理、情感熔于一炉,创造出一种前所未有的诗歌意境,这在其所处的时代,无疑是一种“奇葩”式的存在。

更极端的例子是视觉诗或图案诗,如东汉《盘中诗》、唐代张南史的《花》等,诗句的排列本身构成具体的图案,这种形式上的刻意经营,超越了单纯的文字表意,将视觉艺术融入诗歌,其创作初衷或许就包含了“惊世骇俗”的意图,这类诗歌的“使用手法”核心在于形式即内容,文字的空间布局与所指意象高度统一,为读者带来双重审美体验。

溯源寻根——“奇葩”作品的创作背景与作者心境

任何一首特立独行的诗歌,都深深植根于其特定的创作背景与作者的个人境遇,理解其“奇葩”之处,必须回到历史现场。

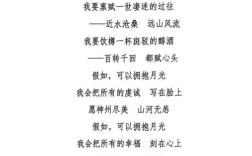

以李贺为例,这位中唐诗人被称为“诗鬼”,他的诗歌语言奇崛险怪,想象诡谲,如“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”,这种风格的产生,与他坎坷的仕途、多病的身体以及敏感近乎神经质的性格密不可分,他的诗歌创作手法,是将其内心的抑郁、苦闷以及对生命、死亡的独特感知,通过超现实的意象和打破语法常规的语言重新编码,若不了解他因避父讳而无法参加进士考试的打击,便难以体会其诗中那股冲天怨气与冷艳鬼气从何而来。

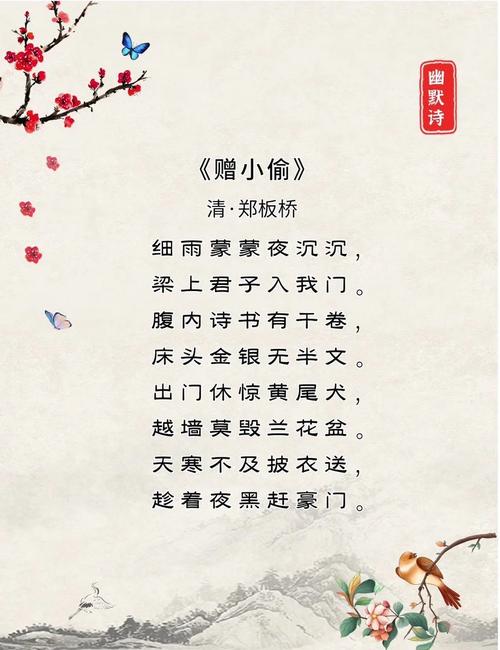

再如,明代才子唐寅的《桃花庵歌》,“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”,其语言俚俗直白,情感奔放不羁,与传统文人诗的含蓄典雅大相径庭,这首作品的创作背景是唐寅经历科场舞弊案牵连后,对功名利禄的彻底幻灭与对自由生活的热烈追求,它“奇葩”在以一种近乎市井宣言的方式,表达了传统士人心中所想却不敢或不屑如此直白道出的情感,是其特定人生阶段的产物。

匠心独运——“奇葩”诗歌的创作手法与艺术突破

这些诗歌之所以能成为经典,绝不仅仅因为“怪”,更在于其高超的艺术手法和深刻的思想内涵。

意象系统的重构: 常规诗歌意象往往遵循文化传统,而“奇葩”诗歌则致力于构建私人化、甚至反传统的意象系统,在韩愈的某些诗中,他会将丑、险、怪之物入诗,赋予其审美价值,拓展了诗歌的表现疆域,这种手法挑战了读者的审美习惯,迫使人们重新思考“美”的定义。

语言与节奏的实验: 诗歌是语言的艺术,“奇葩”诗歌常在语言节奏上做文章,比如杜甫的《秋兴八首》等晚期律诗,打破盛唐圆熟流畅的风格,追求语言的拗折、凝练与内在张力的最大化,形成沉郁顿挫的独特节奏,这种对常规音律的刻意“破坏”与重建,是服务于其深沉复杂情感表达的必要手段。

思维角度的颠覆: 有些诗歌的“奇葩”,在于观点本身,宋代苏轼的《题西林壁》“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,以观山喻观事,揭示出“当局者迷”的普遍哲理,这种将深邃哲理融入平常叙写的角度,在当时是一种高超的智慧表达,其手法在于从寻常事物中瞬间抽离,跃升至哲学观照层面。

如何品读——面对“奇葩”诗歌的欣赏方法

对于访客而言,面对这些看似离经叛道的作品,该如何欣赏?

暂时搁置固有标准,不要急于用“优美”“典雅”等常规尺度去衡量,先接纳其独特性,像观察一件现代艺术装置一样,感受它带来的直接冲击。

探寻创作语境,尽可能了解作者生平与创作时的具体境遇,许多看似不可理喻的比喻或情感,在知人论世后,往往变得合情合理,甚至动人心魄。

聚焦核心创新点,问自己:这首诗最与众不同之处在哪里?是意象、是结构、是观点,还是情感强度?找到这个点,就找到了进入这首诗的钥匙。

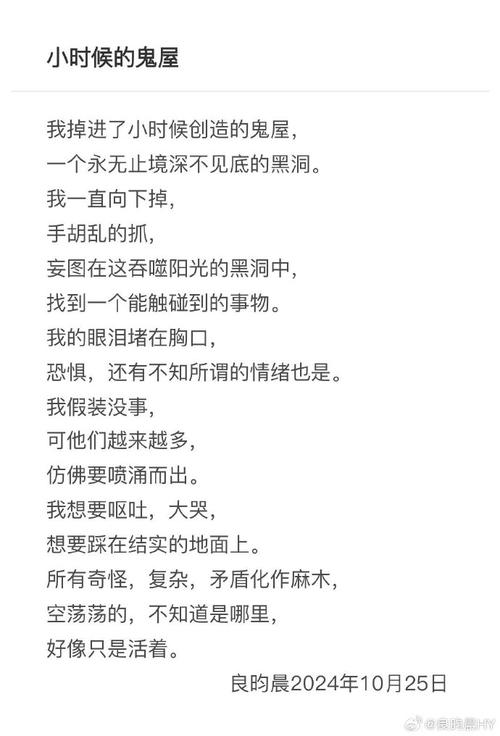

关联自身体验,即使背景遥远,但人类的情感内核是相通的,李贺对生命短暂的焦虑,唐寅对自由的渴望,苏轼对认知局限的洞察,都能在现代生活中找到共鸣,将诗歌的奇异表达转化为对自身处境的反思,是为最高层次的欣赏。

诗歌的殿堂之所以辉煌,正因为它不仅容纳了“正声”,也珍视每一缕“异响”,这些被称为“奇葩”的诗歌,是文学史中的探险者,是艺术边界的拓荒者,它们或许初读令人错愕,但正是这种错愕,打破了我们感受与思维的惰性,品读它们,不仅仅是学习知识,更是一场智力和审美上的冒险,它提醒我们,伟大的艺术从来不止一种面貌,人类精神的表达,拥有无限可能,在看似最奇崛的形貌之下,往往跃动着最真挚、最热烈、也最深邃的灵魂,这份敢于不同、精于表达的匠心,或许才是这些诗歌留给我们最宝贵的遗产。