诗歌是语言艺术的璀璨结晶,在人类文明的长河中流淌千年,当我们谈论诗歌时,常常会同时提及“诗”与“词”,二者同根同源,却又风貌各异,共同构成了汉语韵律美学的双峰。

从源流上看,诗的历史更为久远,中国古典诗歌的源头可追溯至《诗经》与《楚辞》。《诗经》以四言为主,多来自民间采风,反映了周代社会生活的广阔图景;《楚辞》则以屈原作品为代表,句式灵活,情感澎湃,开创了浪漫主义先河,至唐代,近体诗(格律诗)的规则臻于完善,对字数、平仄、对仗、押韵有严格规定,出现了李白、杜甫等巨匠,诗,尤其是近体诗,在很长时期内是文人抒情言志、酬唱应答的主流载体。

词,则被称为“诗余”或“长短句”,其兴起与音乐关系极为密切,它萌芽于隋唐,繁盛于两宋,词的创作最初是为了配合燕乐(宴乐)曲调进行歌唱,每一首词都有其特定的曲谱,即“词牌”,如《浣溪沙》、《水调歌头》,词牌的格律(字数、句数、平仄、韵脚)由乐谱决定,因此写词又称“填词”,北宋柳永、苏轼,南宋李清照、辛弃疾,都在这一领域留下了不朽篇章,词的诞生场景,多与市井歌筵、文人雅集相关,其音乐性是融入血脉的基因。

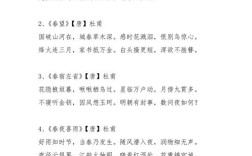

这种起源的差异,直接影响了二者的体貌与气质,诗,尤其是格律诗,结构齐整,庄重典雅,犹如精心建造的殿堂,讲究对仗工稳、意境深远,它更适合表达严肃的志向、深沉的家国情怀或对自然人生的哲理思索,杜甫“国破山河在,城春草木深”的沉郁,王维“明月松间照,清泉石上流”的空灵,都是诗的典型意境。

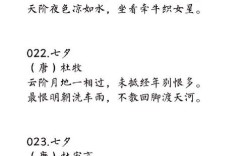

词则因句式长短参差,节奏更为灵动多变,宛如曲折有致的园林,它更擅长捕捉细微的心绪,摹写私人的情感,刻画场景与心境的幽微之处,李清照“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的叠字运用,将愁绪层层递进;柳永“杨柳岸,晓风残月”的景语,精准烘托离人情怀,词在情感表达上往往更细腻、更婉转,也更个人化。

在创作手法上,诗与词都运用赋、比、兴,但侧重点有所不同,诗更重“兴象”与“意境”的整体营造,追求“言有尽而意无穷”的效果,词则格外讲究“铺叙”与“点染”,尤其在长调慢词中,叙事、写景、抒情层层展开,细腻绵密,诗用典追求精当、含蓄,以增厚重;词用典则常与情境、声情更紧密地结合,甚至化用诗句入词,生出新意。

至于使用场合,在古典时代,诗是科举应试、官方文书、郑重交往的正式文体,承担着更广泛的社会功能,词在初期更多是娱乐消遣的歌词,文人亦常以词抒写诗中不便明言的婉约情思,但随着苏轼“以诗为词”的革新,词的题材得以扩大,亦可言志咏史,风格走向豪放,与诗的功能有所交融,其内在的韵律特质和审美倾向,依然保持着清晰的界限。

理解诗与词的异同,并非要判其高下,而是为了更深入地欣赏它们各自的美,诗如钟鼎,词似瓷器;诗似泼墨山水,词如工笔花鸟,它们用不同的韵律节奏,承载了中华民族共通的情感与智慧,对于今人而言,读诗可感受其气象与格局,品词可体味其情致与韵味,在创作尝试上,现代人若习古典形式,写诗需锤炼字句、把握格律的严谨;填词则需体会词牌特有的声情,在规矩中寻求流转自如。

古典诗词的滋养,在于提升我们对汉语音韵、节奏和意象之美的敏感度,无论是“大江东去”的旷达,还是“人比黄花瘦”的幽婉,都是我们民族情感宝库中的珍品,在今天快节奏的生活中,偶尔慢下来,读一首诗,品一阕词,或许能让心灵在千年的韵律中找到一份宁静与共鸣,诗词艺术的生命力,正在于它能穿越时空,始终与当代人的心灵对话。