在当代诗歌的语境中,树早已超越了作为自然景观或文学符号的传统意义,成为承载现代人精神困境与生命哲思的复杂载体,现代诗人笔下的树,既是对工业文明中自然消逝的挽歌,也是对个体存在状态的隐喻,更是人类与土地、与时间对话的媒介,这种书写打破了古典诗歌中“树木繁盛”的田园牧歌式想象,转而以冷峻的笔触揭示树与现代社会之间的张力关系。

树的现代诗歌首先呈现为对“被规训的生命”的审视,在城市化进程中,树木往往被修剪成整齐的几何形状,成为权力规训的微观景观,诗人通过描写“被截断的年轮”“被修剪的枝干”,暗喻个体在现代社会中的标准化生存状态,例如某些作品中反复出现的“行道树”意象,它们被固定在水泥缝隙中,根系无法自由伸展,枝叶被电线切割成碎片,这种生存状态恰如城市中人的异化——既被赋予生存空间,又被剥夺了自由生长的可能,这类诗歌通过对树的身体细节的特写,将自然物转化为社会批判的载体,使树木的伤痕成为现代性创伤的隐喻。

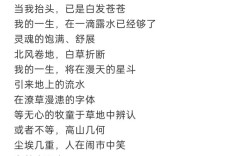

更深层的书写体现在树作为“时间见证者”的孤独角色,现代诗人赋予树超越个体生命的永恒性,让它们成为沉默的历史观察者,在一首名为《百年榕树》的诗中,老榕树的根系“盘踞在废墟之上”,见证着“城墙的倒塌”“铁路的延伸”“广告牌的更迭”,而它自身却“保持着同一片叶子的姿势”,这种静止与流动的对比,揭示了时间的残酷与生命的坚韧,树在此成为连接过去与现在的时空隧道,它的年轮里镌刻着被遗忘的历史,它的年复一年的落叶与发芽,则是对抗时间虚无的仪式,当诗人写道“只有树记得那些被风带走的名字”时,树便升华为记忆的守护神,在信息爆炸的时代承担着保存人类集体无意识的重任。

树的现代诗歌还探索了“生命边界”的哲学命题,在生态危机日益严峻的背景下,诗人开始关注树木的生存困境,并通过树的命运叩问人类的存在方式,有一首诗描写被酸雨腐蚀的松针“像褪色的琴弦”,被砍伐的树桩“露出年轮的墓志铭”,这些意象将树木的死亡转化为对人类中心主义的控诉,更具颠覆性的是,某些诗歌尝试进入树的视角,以第一人称书写“作为树的感受”——“我的根须在沥青下尖叫/我的枝干在雾霾中失语”,这种视角转换打破了人类中心主义的思维定式,让树从被书写的对象转变为言说的主体,从而重构了人与自然之间的伦理关系。

在语言形式上,树的现代诗歌呈现出实验性与碎片化的特征,与传统诗歌中“树木葱茏”的线性描写不同,现代诗人常采用拼贴、断裂、蒙太奇等手法,构建碎片化的树的形象,例如在一首诗中,诗人将“锯木厂的木屑”“年轮显微镜下的细胞”“儿童画的歪扭树影”并置在一起,形成多声部的叙事,这种语言策略不仅呼应了现代生活的碎片化体验,也暗示了人与自然关系的断裂与重构,有些诗歌甚至通过排版设计,让文字在页面上呈现出树的形状,使视觉形式与诗歌内容达成统一,创造出跨媒介的审美体验。

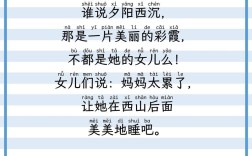

值得注意的是,树的现代诗歌并非全然充满悲观色彩,其中也蕴含着顽强的生命韧性,在一首描写火山灰中重生的新芽的诗中,诗人写道:“当灰烬覆盖大地/总有种子在裂缝中练习站立”,这种书写超越了简单的生态忧患,转而强调生命在极端环境中的适应能力与创造力,树在此成为希望的象征,它的根系在黑暗中延伸的姿态,恰如人类在困境中不断寻找出路的努力,这种对生命力的礼赞,使树的现代诗歌在批判之余,也保持着对未来的开放性期待。

当我们在诗歌中凝视树时,实际上是在凝视人类自身的生存镜像,树的现代诗歌通过自然物与精神世界的深度交融,构建起一个充满张力的象征系统,在这个系统中,树的每一道年轮都是时间的密码,每一片落叶都是存在的追问,每一次抽芽都是生命的宣言,这种书写不仅丰富了现代诗歌的意象谱系,更为我们思考人与自然、个体与社会、时间与永恒的关系提供了独特的审美维度。

相关问答FAQs

问:现代诗歌中的“树”意象与古典诗词中的“树”有何本质区别?

答:古典诗词中的“树”多承载抒情与言志功能,如“树木丛生,百草丰茂”的壮阔,“杨柳依依”的离愁,往往作为情感的外化符号或背景存在,具有明确的道德隐喻(如松竹的坚贞),而现代诗歌中的“树”则更强调其作为独立生命体的存在价值,常被赋予社会批判、生态反思、存在主义等现代性主题,书写视角也从人类中心转向非人类中心,注重树的主体性体验(如被砍伐的疼痛、被修剪的压抑),语言风格也从意境营造转向碎片化、陌生化的表达,体现出现代文明对自然关系的重构与异化。

问:为什么许多现代诗人选择“树”作为核心意象?它如何承载现代人的精神困境?

答:树成为现代诗歌的核心意象,源于其多重象征属性与现代社会语境的契合性,树的生命周期(生长、衰败、重生)与人类对时间、死亡的焦虑形成呼应;树的“扎根”与“被移植”状态,隐喻现代人漂泊无根的生存困境;树在城市化进程中的遭遇(被砍伐、被圈养、被污染)直接对应生态危机与工具理性对自然的压制,诗人通过树的“沉默”“见证”“受难”等特质,将个体孤独、历史创伤、生态伦理等现代性议题具象化,使树成为承载集体无意识的“精神图腾”,在冰冷的工业文明中保留对生命本真的追问。