故乡在诗歌中的永恒印记

故乡是诗人笔下最深沉的情感寄托,从《诗经》的田园牧歌到现代诗的乡愁呢喃,这片土地承载着无数文人的思念与回望,诗歌中的故乡不仅是地理概念,更是一种精神原乡,通过意象、韵律和情感的交织,构建出独特的审美世界。

古典诗词中的故乡情结

中国古典诗词对故乡的描绘可追溯至《诗经》。《小雅·采薇》中"昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏",以物候变迁映照征人思乡之情,开创了"杨柳-离别"的意象传统,汉代《古诗十九首》里"胡马依北风,越鸟巢南枝",用动物本能比喻人对故土的眷恋,成为后世常用的比兴手法。

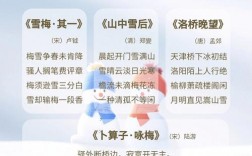

唐代是乡愁诗的高峰期,王维《杂诗》"君自故乡来,应知故乡事"以白描手法展现游子急迫的询问,杜甫《月夜忆舍弟》"露从今夜白,月是故乡明"则通过感官错位强化思念,值得注意的是,李白《静夜思》将"床前明月光"的具象与"低头思故乡"的抽象结合,形成千古绝唱,这种由实入虚的创作手法至今仍是诗歌教学的经典案例。

宋代词人将乡愁推向新高度,苏轼《定风波》"此心安处是吾乡"重构了故乡的定义,陆游《临安春雨初霁》"小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花"则通过江南意象完成对故乡的符号化书写,这些作品证明:优秀的故乡诗歌往往能超越具体地域,触及人类共通情感。

近现代诗歌的故乡重构

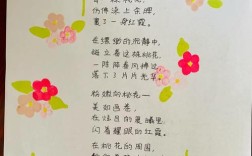

五四新文化运动后,诗歌中的故乡呈现复杂面貌,徐志摩《再别康桥》将异国校园幻化为精神故乡,戴望舒《雨巷》里"丁香一样的结着愁怨的姑娘"成为江南乡愁的现代隐喻,这种将个体记忆与民族集体无意识融合的创作方式,标志着现代诗对传统乡愁的突破。

台湾诗人余光中《乡愁》创造性地用"邮票""船票""坟墓""海峡"四个意象,将个人离愁升华为时代创伤,洛夫《边界望乡》中"望远镜中扩大数十倍的乡愁/如瘟疫般传染",则以超现实手法展现乡愁的吞噬性,这些作品证明:现代诗更注重用创新形式解构传统乡愁。

当代诗歌出现"反乡愁"写作,于坚《尚义街六号》刻意消解田园牧歌,西川《虚构的家谱》质疑记忆真实性,这种创作倾向反映现代人对故乡认知的多元化,也拓展了诗歌表达的边界。

诗歌创作技巧解析

-

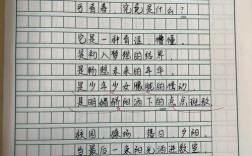

意象系统的建立

优秀故乡诗往往构建独特的意象密码,艾青《大堰河——我的保姆》用"紫色的灵魂""黄土下微笑"形成私属意象系统,海子《麦地》将麦子、月光、镰刀组成农耕文明图腾,创作时可从童年记忆提取特色物象,如老屋门环、井台苔痕等,通过具象传递抽象情感。 -

时空交错手法

杜甫《月夜》"今夜鄜州月,闺中只独看"采用对面着笔法,王小妮《月光白得很》用"此刻的月光/三十年前的月光"实现时空折叠,这种技巧能增强诗歌的立体感,建议写作时尝试将不同时空场景并置。 -

方言韵律的运用

贺知章《回乡偶书》"少小离家老大回"采用口语化表达,贾平凹《关中吟》直接植入秦腔韵脚,适当运用方言词汇和民间谚语,能使诗歌更具地域生命力,但需注意平衡,避免造成阅读障碍。 -

情感节制的艺术

卞之琳《断章》"你站在桥上看风景/看风景人在楼上看你"以冷静观察呈现乡关之思,郑愁予《错误》"我达达的马蹄是美丽的错误"用戏剧化场景替代直抒胸臆,过于浓烈的乡愁易流于滥情,留白反而能引发更深共鸣。

诗歌鉴赏方法论

解读故乡主题诗歌时,可采用"三维度分析法":

- 地理维度:识别诗中地域符号,如沈从文笔下的湘西、昌耀诗歌中的青藏高原

- 心理维度:剖析情感呈现方式,比较席慕蓉《乡愁》的柔美与北岛《乡音》的冷峻

- 文化维度:解读集体记忆编码,如闻一多《七子之歌》将故乡喻为失散母亲

建议读者建立"个人意象词典",收集不同诗人对相似主题的处理方式,例如比较郑敏《金黄的稻束》与痖弦《红玉米》中的农作物意象,能清晰看到现代派与传统美学的差异。

当代创作的新可能

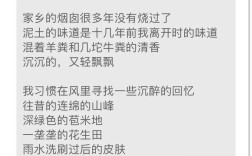

在城市化进程中,"数字乡愁"成为新题材,有诗人开始描写"消失的地标",如老车站拆迁、方言式微等现象,短视频平台兴起的"故乡诗歌接力",则展现新媒体时代乡愁表达的全民参与性。

值得警惕的是,部分创作陷入模式化:槐树必称"佝偻",故乡必是"瘦弱的月亮",突破之道在于真诚——阿信《致友人书》写"县城医院的消毒水味道",这种带着痛感的真实,远比粉饰的田园更有力量。

诗歌终究要回答"我们从哪里来"的永恒追问,当诗人北岛写下"祖国是祖先流浪的最后一站",他揭示的正是:所有关于故乡的书写,最终都指向人类对归属感的终极寻找,在这个意义上,每首故乡诗都是穿越时空的密码,等待被相似的心跳破译。