意象与中国诗歌

中国诗歌以意象为核心,通过具象的物象传递抽象的情感与哲思,从《诗经》的比兴到唐诗的意境,意象始终是诗人与读者沟通的桥梁,理解意象的运用,不仅能深入解读古典诗词,也能为现代创作提供灵感。

意象的起源与演变

中国诗歌的意象传统可追溯至先秦时期。《诗经》中的“蒹葭苍苍,白露为霜”以自然景物寄托求而不得的怅惘,奠定了比兴手法的基础,屈原的《离骚》进一步拓展意象的象征性,香草美人喻高洁品格,开创了浪漫主义先河。

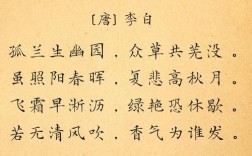

至唐代,意象运用达到巅峰,王维的“明月松间照,清泉石上流”以画面传递禅意,李白的“飞流直下三千尺”用夸张意象表现豪情,宋代诗词则更重理趣,如苏轼的“人生如逆旅,我亦是行人”,将抽象哲理融入具象场景。

经典意象的文化内涵

中国诗歌的意象往往承载着深厚的文化密码:

-

自然意象

- 月亮:象征思乡(李白《静夜思》)、永恒(张若虚《春江花月夜》)

- 杨柳:暗示离别(王维《渭城曲》)

- 杜鹃:关联哀怨(李商隐《锦瑟》)

-

人文意象

- 长亭:固定为送别场所(柳永《雨霖铃》)

- 吴钩:代指报国之志(辛弃疾《水龙吟》)

- 莼鲈:寄托归隐之思(张翰《思吴江歌》)

这些意象经过历代诗人的反复书写,已形成稳定的情感对应体系,杜甫用“丛菊两开他日泪”将个人漂泊与季节物候结合,正是典型例证。

创作手法解析

(一)意象组合艺术

盛唐诗人尤其擅长通过意象并置营造意境,温庭筠的“鸡声茅店月,人迹板桥霜”连续六个名词叠加,无需动词便勾勒出早行图景,马致远的《天净沙·秋思》更将这种手法推向极致。

(二)通感与变形

李贺堪称意象创新的代表。“羲和敲日玻璃声”将视觉转化为听觉,“老兔寒蟾泣天色”赋予自然物以人性,这种突破常规的意象处理,极大拓展了诗歌的表现维度。

(三)虚实相生

中国画讲究留白,诗歌亦然,王士禛评价柳宗元《江雪》:“二十字有尺幅千里之势”,正因“孤舟蓑笠翁”的实写与“万径人踪灭”的虚写形成张力。

意象的现代传承

当代诗词创作仍延续意象传统,余光中《乡愁》中的“邮票”“船票”等意象,以日常物品承载时代记忆,席慕蓉的“一棵开花的树”则融合古典象征与现代抒情。

鉴赏古典诗词时,可尝试以下方法:

- 建立意象数据库,如“流水”在不同诗人的运用差异

- 注意意象群的整体氛围,李商隐无题诗的朦胧正源于意象的跳跃

- 结合诗人经历解读,陆游“铁马冰河入梦来”的军事意象与其北伐理想密不可分

中国诗歌的意象体系犹如密码本,掌握它便能解锁千年的情感共振,当我们在“落花人独立”中看见晏几道的孤寂,在“星垂平野阔”中感受杜甫的苍茫,便完成了与古人的跨时空对话,这种以象传意的智慧,正是中华美学的精髓所在。