歌颂党祖国的诗歌

在中国文学的长河中,歌颂党、赞美祖国的诗歌占据着重要地位,这些作品不仅承载着深厚的情感,也凝聚着时代的精神,它们或激昂澎湃,或深情婉转,以不同的艺术手法表达对党和祖国的热爱,了解这些诗歌的创作背景、艺术特色及表达方式,有助于我们更好地欣赏其文学价值与思想内涵。

歌颂党祖国的诗歌的起源与发展

歌颂党和祖国的诗歌并非现代才有,早在革命年代,就有许多诗人以笔为枪,用诗歌鼓舞人心,艾青的《我爱这土地》以深沉的情感表达对祖国的眷恋:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这首诗创作于抗日战争时期,诗人以土地象征祖国,抒发了对民族命运的深切关怀。

新中国成立后,歌颂党祖国的诗歌进入新的发展阶段,贺敬之的《回延安》以真挚的情感描绘革命圣地的变化,展现了人民群众对党的深厚感情,改革开放以来,诗歌的题材更加丰富,既有对革命历史的追忆,也有对新时代的讴歌,如舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》以细腻的笔触刻画了祖国的沧桑与新生。

代表性诗人及其作品

-

艾青与《我爱这土地》

艾青是中国现代诗歌的重要代表,他的诗作充满爱国主义情怀。《我爱这土地》以象征手法,将个人情感与民族命运紧密结合,语言凝练而富有感染力。 -

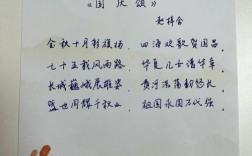

贺敬之与《回延安》

贺敬之的诗歌风格豪迈奔放,《回延安》采用民歌体形式,以质朴的语言表达对革命圣地的深情,展现了人民群众对党的拥护。 -

舒婷与《祖国啊,我亲爱的祖国》

舒婷是朦胧诗派的代表诗人之一,她的《祖国啊,我亲爱的祖国》以独特的意象组合,描绘了祖国的苦难与希望,情感真挚而富有哲理。

诗歌的创作背景与时代精神

每一首优秀的歌颂党祖国的诗歌,都深深扎根于特定的历史背景,闻一多的《七子之歌》创作于国家危难之际,诗人以拟人化的手法,表达了对祖国统一的强烈渴望,而郭小川的《团泊洼的秋天》则写于社会主义建设时期,展现了人民群众在党的领导下奋发图强的精神风貌。

这些诗歌不仅是文学创作,更是时代的见证,它们反映了不同历史阶段的社会变革,传递了人民的心声,具有极高的历史价值与艺术价值。

诗歌的艺术手法与表达技巧

-

意象的运用

许多歌颂党祖国的诗歌善于运用意象,如“土地”“河流”“长城”等,这些意象既具象又抽象,能够唤起读者的情感共鸣,在《祖国啊,我亲爱的祖国》中,舒婷用“破旧的老水车”“熏黑的矿灯”等意象,象征祖国的历史沧桑。 -

修辞手法的多样性

比喻、拟人、排比等修辞手法在这些诗歌中频繁出现,贺敬之的《回延安》中,“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山”运用了夸张手法,强化了情感表达。 -

节奏与韵律的把握

诗歌的节奏感直接影响其感染力,郭小川的《甘蔗林——青纱帐》采用长短句结合的方式,使诗歌既有激昂的旋律,又有深沉的抒情。

如何欣赏与朗诵这类诗歌

-

理解诗歌的创作背景

在朗诵或欣赏诗歌前,了解其创作背景有助于更深刻地体会诗人的情感。《七子之歌》写于列强侵略中国的年代,朗诵时应带有悲愤与渴望的情感。 -

把握诗歌的情感基调

不同的诗歌情感各异,有的激昂,有的深沉,朗诵时需根据内容调整语气,如《回延安》适合用热情洋溢的语调,而《祖国啊,我亲爱的祖国》则更适合深情舒缓的表达。 -

注意语言的节奏与重音

诗歌的节奏感是其魅力所在,朗诵时要注意停顿与重音。《我爱这土地》中“为什么我的眼里常含泪水”一句,“常含”二字应适当拉长,以增强感染力。

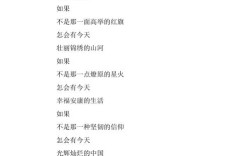

诗歌在现代社会的传播与影响

随着新媒体的发展,歌颂党祖国的诗歌以更多样化的形式传播,许多经典诗作被谱成歌曲,如《我的祖国》《歌唱祖国》等,进一步扩大了影响力,网络平台上也涌现出许多新锐诗人,他们以现代语言重新诠释爱国主题,使诗歌焕发新的生命力。

诗歌不仅是文学的表达,更是精神的传承,每一首讴歌党、赞美祖国的诗篇,都在激励着人们不忘初心,砥砺前行,在新时代,我们更应珍视这些优秀的诗歌作品,让它们继续发挥凝聚人心、鼓舞斗志的作用。

诗歌的力量在于它能跨越时空,直抵人心,无论是革命年代的战歌,还是和平年代的颂诗,它们都承载着对党和祖国的无限热爱,当我们诵读这些诗篇时,不仅是在欣赏文字之美,更是在感受一种精神的传承。