一首写草的诗歌

在中国古典诗词中,草是最常见的意象之一,它既是自然界的寻常景物,又承载着诗人的情感寄托,从《诗经》到唐诗宋词,草的形象不断演变,或象征生命力的顽强,或暗喻离别的哀愁,或表达时光流逝的无奈,一首写草的诗歌,往往能以小见大,展现诗人的哲思与情怀。

诗歌的出处与作者

中国古代最早描写草的诗歌可追溯至《诗经》。《小雅·采薇》中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”虽未直接写草,但以草木荣枯映衬征人离乡与归来的心境,而《楚辞》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”则明确以春草茂盛反衬游子未归的怅惘。

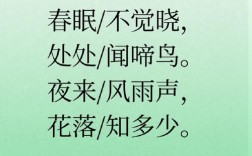

唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》是咏草名篇:“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”这首诗以草的枯荣比喻生命的循环,又以草的顽强象征友情的坚韧,白居易写此诗时正值壮年,借草抒怀,表达了对友人的不舍与对未来的乐观。

宋代陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中“草色遥看近却无”则展现了另一种观察视角,远望草色青翠,近观却稀疏难辨,暗含人生理想与现实的距离。

创作背景与文化内涵

古人写草,常与季节、离别、羁旅等主题结合,春天的草象征生机,如韩愈《早春呈水部张十八员外》“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”;秋天的草则多带萧瑟,如杜甫《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,虽未直言草,但落叶与衰草共同构成秋景的苍凉。

在送别诗中,草是重要意象,王维《送元二使安西》“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”虽以柳为主,但“青青”二字亦暗含草色,烘托出离别的清新与淡淡哀愁,而李白的《春思》“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”则以两地春草的不同状态,表达思妇对远行丈夫的惦念。

草还常被用来寄托身世之感,杜甫《旅夜书怀》“细草微风岸,危樯独夜舟”中,细草与孤舟相映,衬托出诗人漂泊无依的寂寥。

诗歌的表现手法

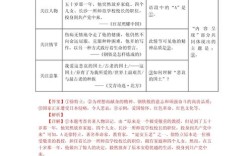

-

比兴手法

草常作为起兴之物,引出诗人的情感。《诗经·关雎》以“参差荇菜”起兴,而后的咏草诗也多沿用此法,白居易的“离离原上草”先描绘草的形象,再转入“又送王孙去,萋萋满别情”,由物及人,自然流畅。 -

对比与反衬

诗人善用草的茂盛与凋零对比,强化情感,如刘禹锡《乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜”,以野草繁茂反衬贵族宅邸的衰败,突出世事变迁的沧桑。 -

象征与隐喻

草的“野火烧不尽”象征坚韧不拔的品格;而“一岁一枯荣”则隐喻生命的轮回,李煜《清平乐》“离恨恰如春草,更行更远还生”以春草蔓延比喻离愁的无穷无尽,形象深刻。 -

白描与工笔

部分诗人以细腻笔触刻画草的姿态,杨万里《小池》“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”虽写荷,但池边小草的存在亦为画面增添生机,这种对自然细节的捕捉,让草的意象更加鲜活。

如何欣赏一首咏草诗

-

关注意象组合

草很少孤立出现,常与风、雨、柳、雁等意象搭配,如范仲淹《苏幕遮》“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”,天、地、波、烟共同构成秋景,而“黄叶地”中的枯草是重要元素。 -

体会情感层次

同一首诗中的草可能承载多重情感,王维《山中送别》“春草明年绿,王孙归不归”表面写草明年再生,实则追问友人是否归来,期盼中隐含忧虑。 -

联系诗人经历

杜甫的“国破山河在,城春草木深”写于安史之乱后,草木越茂盛,越反衬战乱后人烟的稀少,理解背景才能深入体会其沉痛。 -

比较不同诗人的风格

李白写草飘逸,如“燕草如碧丝”;杜甫写草沉郁,如“城春草木深”;白居易写草明快,如“春风吹又生”,风格差异反映诗人个性与时代特征。

草在现代诗歌中的演变

现代诗中,草的象征意义更加多元,海子《九月》“目击众神死亡的草原上野花一片”赋予草原以神话色彩;顾城《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”虽未直接写草,但“黑夜”与“土地”的意象中仍可感受到草木的生长力量。

当代诗人也常以草表达都市人的孤独,北岛《草》“草在结它的种子,风在摇它的叶子”以草的静谧反衬现代社会的喧嚣,展现对自然的向往。

从古至今,草始终是诗人钟爱的意象,它平凡却坚韧,短暂却永恒,一首写草的诗歌,可以是送别的寄语,可以是生命的礼赞,也可以是时代的见证,读懂诗中的草,便读懂了诗人的心。