传承千年的情感纽带

在中华文化的长河中,诗歌一直是表达情感的重要载体,幼儿诗歌以其简洁明快的语言、朗朗上口的韵律,成为孩子启蒙教育的重要组成部分,感恩父母的诗歌尤为珍贵,它们不仅传递孝道文化,更在孩子幼小的心灵中播撒爱的种子。

幼儿感恩诗歌的起源与发展

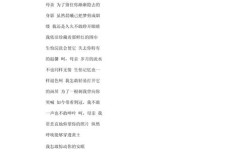

感恩父母的诗歌最早可追溯至《诗经》。《诗经·小雅·蓼莪》中写道:“哀哀父母,生我劬劳。”这是中国文学史上最早表达孝亲之情的诗句之一,到了唐宋时期,诗歌创作达到巅峰,孟郊的《游子吟》更是成为感恩父母的经典之作:“慈母手中线,游子身上衣。”这些诗歌跨越千年,至今仍被传诵。

现代幼儿诗歌在此基础上发展,语言更加浅显易懂,节奏更加轻快,例如金波的《妈妈的爱》、圣野的《爸爸的胡子》等作品,用孩子的视角描绘父母之爱,既符合幼儿认知特点,又传递了感恩之情。

代表性诗人与作品赏析

-

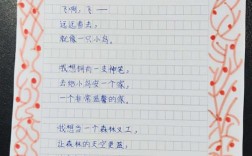

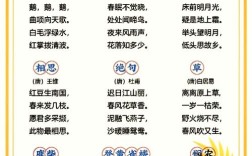

金波《妈妈的爱》

这首诗以孩子的口吻,描述妈妈无微不至的关怀:“妈妈的爱是清凉的风,妈妈的爱是遮雨的伞。”诗人运用比喻手法,将抽象的爱具象化,帮助幼儿理解母爱的伟大。 -

圣野《爸爸的胡子》

“爸爸的胡子像把刷子,刷得我的脸痒痒的。”诗人捕捉亲子互动的温馨瞬间,用幽默的语言展现父爱的独特表达方式,让孩子在欢笑中感受亲情。 -

传统儿歌《我的好妈妈》

“我的好妈妈,下班回到家,劳动了一天多么辛苦呀。”这首儿歌结构简单,易于传唱,通过日常场景培养孩子的感恩意识。

诗歌的创作背景与教育价值

许多优秀幼儿诗歌的创作源于作者的真实生活体验,金波曾表示,他的许多作品灵感来自观察儿童与父母的互动,这些诗歌不是空洞的说教,而是将教育目标融入生活细节,让孩子在潜移默化中接受情感熏陶。

从教育角度看,感恩诗歌具有多重价值:

- 语言发展:押韵和重复的句式有助于幼儿语言习得

- 情感培养:帮助孩子识别和表达对父母的感激之情

- 文化传承:延续中华民族尊老爱幼的传统美德

教学方法与实践应用

朗读与背诵

选择节奏明快、意象生动的诗歌,通过反复朗读帮助孩子记忆,可以配合肢体动作,如朗诵《我的好妈妈》时模仿给妈妈捶背的动作,增强体验感。

创意改编

鼓励孩子根据自己的家庭生活改编诗歌,例如将《爸爸的胡子》改为《妈妈的围裙》,培养观察力和表达能力。

多感官教学

结合绘画、音乐等形式深化理解,让孩子画出诗歌中的场景,或为诗歌谱曲演唱,调动多种感官参与学习。

情境表演

组织亲子诗歌朗诵会,让孩子和父母共同表演,这种互动不仅能巩固诗歌内容,更能增进亲子感情。

诗歌鉴赏与创作技巧

鉴赏要点:

- 意象选择:优秀的幼儿诗歌往往选取孩子熟悉的事物作为意象,如《妈妈的爱》中的“风”“伞”

- 情感表达:直接而真挚,避免抽象说教

- 节奏韵律:多用叠词、押韵,便于记忆和传唱

创作指导:

- 从日常生活取材,记录亲子互动中的感人细节

- 使用简单明了的语言,避免生僻词汇

- 注重声音效果,运用拟声词、押韵等手法增强音乐性

- 保持童心,用孩子的视角观察世界

现代教育中的创新应用

随着教育理念的发展,感恩诗歌教学也呈现出新趋势:

- 数字化呈现:将诗歌制作成动画、电子绘本,增强吸引力

- 跨学科整合:与美术、音乐等学科结合,开展综合性学习活动

- 家园共育:鼓励家长参与诗歌教育活动,形成教育合力

在快节奏的现代生活中,感恩父母的幼儿诗歌犹如一股清泉,滋润着孩子的心田,它们不仅是语言学习的材料,更是情感教育的桥梁,当孩子用稚嫩的声音朗诵“爸爸妈妈我爱你”时,中华文化中最为珍贵的孝道精神便得到了最好的传承。

诗歌教育应该是一种愉悦的体验,而不是枯燥的任务,选择适合孩子年龄特点的优秀作品,采用生动活泼的教学方法,让感恩之情如春风化雨般自然流淌,这或许就是幼儿诗歌最动人的教育智慧——在美的感受中培育善的品格。