从自然意象到文化符号的诗词探索

在中国古典诗词中,竹笋以其独特的生长特性与象征意义,成为文人墨客钟爱的意象之一,它不仅是自然界的馈赠,更承载着坚韧、高洁、新生等文化内涵,从《诗经》到唐宋诗词,再到明清文人的笔下,竹笋的文学形象不断丰富,成为中华诗词宝库中不可或缺的一部分。

竹笋诗词的文学渊源

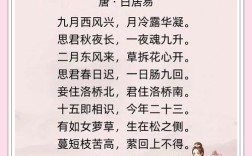

竹笋最早出现在《诗经·小雅·斯干》中:“如竹苞矣,如松茂矣。”这里的“竹苞”即指竹笋初生的状态,象征家族兴盛,到了唐代,竹笋的意象进一步深化,杜甫在《严郑公宅同咏竹》中写道:“绿竹半含箨,新梢才出墙。”以竹笋破土而出的姿态,暗喻生命的顽强与希望。

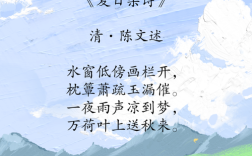

宋代文人尤其偏爱竹笋,苏轼在《初到黄州》中写道:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。”将竹笋与美食结合,展现其生活意趣,陆游则赋予竹笋更深的哲理:“新笋已成堂下竹,落花都上燕巢泥。”(《临安春雨初霁》)以竹笋的生长暗喻时光流逝,人生变迁。

竹笋诗词的创作背景

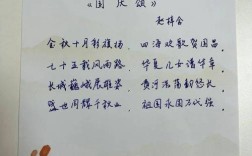

古代文人常以竹笋寄托情怀,其创作背景多与隐逸、农耕、节气相关,王维在辋川别业隐居时,写下“竹径通幽处,禅房花木深”(《过香积寺》),竹笋成为清幽生活的象征,而范成大在《四时田园杂兴》中描绘:“舍后芳畦犹绿秀,邻家鞭笋过墙来。”则展现了田园生活的闲适与自然之趣。

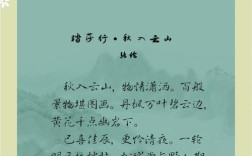

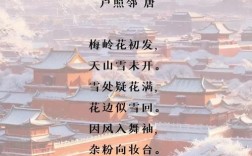

竹笋还与节气紧密相连,立春后,雨水滋润,春笋破土,诗人常以此喻示生机勃发,如黄庭坚的“竹笋初生黄犊角,蕨芽已作小儿拳”(《春阴》),以生动的比喻刻画早春景象。

竹笋诗词的修辞手法

诗人在描写竹笋时,常运用多种修辞手法,使其形象更加鲜活。

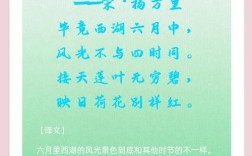

- 比喻:如杨万里的“笋如小儿臂,蕨似老人拳”(《过杨村》),将竹笋比作孩童的手臂,突出其鲜嫩可爱。

- 拟人:郑板桥的“咬定青山不放松,立根原在破岩中”(《竹石》),虽未直接写笋,但以竹的坚韧暗喻笋的顽强生命力。

- 象征:竹笋常象征高洁品格,如白居易的“不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿”(《题李次云窗竹》),以竹笋的成长表达不慕荣华的志趣。

竹笋诗词的现代应用

竹笋诗词仍具有广泛的应用价值。

- 文学鉴赏:通过分析竹笋诗词,可深入理解古代文人的审美情趣与哲学思考。

- 文化教育:竹笋诗词适合作为传统文化教学的素材,帮助学生感受自然与人文的融合。

- 生活美学:现代人可借竹笋诗词提升生活格调,如品茶时吟诵“雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘”(苏轼《浣溪沙》),增添雅致情趣。

竹笋诗词的魅力,在于它既是自然之物,又是文化符号,从破土而出的生机,到凌云直上的气节,竹笋在诗词中完成了从物象到意境的升华,读一首竹笋诗,仿佛能闻到泥土的芬芳,感受到千年前文人的心境,这种跨越时空的共鸣,正是中国古典诗词永恒的生命力。