诗歌妈妈的手

在中国文化的长河中,诗歌如同一双温柔的手,轻轻抚过历史的脉络,传递着千年的智慧与情感,从《诗经》的质朴吟唱到唐诗宋词的华美篇章,诗词不仅是文字的凝练,更是民族精神的载体,我们以“诗歌妈妈的手”为引,走进诗词的世界,探索其渊源、创作与鉴赏之道。

诗歌的源头:从民间歌谣到文人雅集

诗歌的诞生可追溯至远古时期,最早的诗歌总集《诗经》,收录了西周至春秋时期的305篇作品,分为“风、雅、颂”三部分。“风”是各地民歌,如《关雎》《蒹葭》,以朴素的语言描绘劳动与爱情;“雅”是贵族宴饮的乐歌;“颂”则是祭祀的颂词,这些作品虽年代久远,却因贴近生活而历久弥新。

战国时期,屈原以《离骚》开创“楚辞”,将个人理想与家国情怀融入瑰丽的想象中,此后,汉乐府延续民间诗歌传统,《孔雀东南飞》《木兰诗》等叙事诗成为经典。

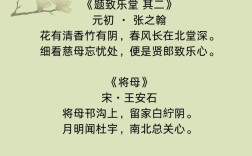

诗人的情怀:创作背景与精神内核

每一首诗词都是时代的回响,李白的“天生我材必有用”彰显盛唐的豪迈,而杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则揭露了安史之乱后的社会疮痍,了解诗人的生平与时代背景,才能读懂字句间的深意。

以苏轼为例,他的《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,表面是思念胞弟苏辙,实则寄托了对人生无常的哲思,而李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清”,则是南渡后孤寂心境的真实写照。

诗歌的技法:修辞与韵律之美

诗词的魅力在于其精炼的语言与丰富的表现手法,常见的修辞包括:

- 比喻与象征:如李煜以“一江春水向东流”喻愁绪之绵长;

- 对仗与平仄:律诗要求颔联、颈联严格对仗,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”便是典范;

- 用典与意象:辛弃疾的“廉颇老矣,尚能饭否”借古抒怀,传递壮志难酬的悲愤。

词牌格律亦不可忽视。《浣溪沙》《沁园春》等词牌各有平仄规律,填词需“倚声而作”,方显音韵和谐。

诗歌的运用:从诵读到创作

学习诗词不仅为欣赏,更可融入生活。

- 诵读与吟唱:通过朗读感受节奏,如王维的“空山新雨后,天气晚来秋”,平仄交错如自然呼吸;

- 化用与引用:在写作或演讲中引用诗句,如“海内存知己,天涯若比邻”可表达友情之笃;

- 尝试创作:从模仿开始,先掌握五绝、七绝的格式,再逐步挑战词牌。

诗歌的传承:现代视角下的古典美学

当代人读诗,不必拘泥于古法,余光中的《乡愁》以现代语言延续古典意境,影视剧中也常见诗词元素的创新运用,社交媒体上,年轻人用短视频演绎“唐诗三百首”,让传统文化焕发新生。

诗词如妈妈的手,既温柔地包裹历史,又坚定地指向未来,它教会我们以简驭繁,在浮躁的世界里守住一方心灵的净土,无论时代如何变迁,这份流淌在血脉中的诗意,终将指引我们找到精神的归宿。