文明礼仪名言诗歌

诗歌是中华文化的瑰宝,承载着千百年来的智慧与情感,在文明礼仪的传承中,诗词歌赋不仅是语言的精华,更是行为规范的生动表达,从《诗经》到唐宋诗词,再到现代诗歌,无数名篇佳句以优美的韵律传递礼仪之道,成为人们修身养性的重要指引。

经典礼仪诗词的出处与作者

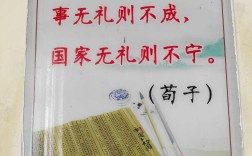

中国古代诗词中,许多作品直接或间接地表达了文明礼仪的思想。

-

《诗经·小雅·鹿鸣》

“呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”

这首诗出自《诗经》,作者不详,但反映了周代贵族宴饮时的礼仪规范,诗中描绘主人以音乐和美酒款待宾客,体现了“待客以礼”的传统美德。 -

《论语·学而》

“不学礼,无以立。”

孔子虽非诗人,但其言论常被后世引用为格言诗,这句话强调礼仪是立身之本,至今仍是礼仪教育的核心思想。 -

杜甫《赠卫八处士》

“人生不相见,动如参与商,今夕复何夕,共此灯烛光。”

杜甫的诗句不仅表达友情,也暗含待客之礼,诗中“夜雨剪春韭,新炊间黄粱”描绘了主人热情款待友人的场景,展现了唐代的礼仪文化。

诗词的创作背景与礼仪内涵

许多礼仪诗词的创作背景与社会风俗密切相关,理解其背景能更深入体会其价值。

-

《礼记·曲礼》中的礼仪规范

古代礼仪典籍《礼记》记载了大量行为规范,如“长者立,幼勿坐;长者坐,命乃坐”,这些内容虽非严格意义上的诗词,但后世常以韵文形式传诵,成为礼仪教育的经典文本。 -

王维《送元二使安西》

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

这首诗写于唐代,是王维送别友人时的作品,诗中“劝酒”不仅是情感表达,也符合唐代饯行礼仪,体现了“礼以别异,乐以和同”的思想。 -

苏轼《水调歌头·明月几时有》

“但愿人长久,千里共婵娟。”

苏轼的词表达了对亲友的思念,同时也蕴含了“团圆”这一传统礼仪文化,中秋赏月、亲友相聚的习俗,至今仍是中华礼仪的重要组成部分。

礼仪诗词的使用方法

在现代社会,礼仪诗词仍具有广泛的应用价值,可用于教育、社交、写作等多个场景。

-

家庭教育

父母可以教孩子背诵《弟子规》中的“父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒”,让孩子从小理解孝道与礼仪。 -

社交场合

在宴会或正式场合,引用“有朋自远方来,不亦乐乎”(《论语》)表达欢迎之情,既显文雅,又符合礼仪规范。 -

写作与演讲

撰写礼仪相关文章时,引用“礼之用,和为贵”(《论语》)或“君子以仁存心,以礼存心”(《孟子》),能增强说服力,提升文章的文化深度。

诗词的修辞手法与礼仪表达

诗词的修辞手法使其在表达礼仪时更具感染力,常见手法包括:

-

比兴手法

《诗经》常用比兴,如“关关雎鸠,在河之洲”以鸟喻人,暗示男女交往应守礼。 -

对仗与韵律

杜甫“烽火连三月,家书抵万金”以严谨的对仗表达战乱中家书的珍贵,暗含“家书礼仪”的重要性。 -

典故运用

李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”借用春蚕、蜡烛比喻奉献精神,也隐含“礼”的深层含义——克己奉公。

现代诗歌中的礼仪表达

当代诗人同样关注礼仪主题,如余光中《乡愁》中“小时候,乡愁是一枚小小的邮票”,表达了对传统家书礼仪的怀念;海子《面朝大海,春暖花开》中“从明天起,关心粮食和蔬菜”,则体现了朴素的生活礼仪观。

诗词不仅是语言艺术,更是文明礼仪的载体,从古至今,无数诗人以精炼的文字传递礼仪之道,让读者在吟诵中感受中华文化的深厚底蕴,无论是家庭教育、社交场合,还是个人修养,礼仪诗词都能提供智慧的指引。