诗歌对联的艺术魅力与文化传承

诗歌与对联是中国传统文化的瑰宝,承载着千年的智慧与情感,从《诗经》的质朴到唐诗的华美,从宋词的婉约到元曲的活泼,再到对联的工整精妙,每一种形式都展现了汉语的独特魅力,了解它们的起源、创作背景及表现手法,不仅能提升文学素养,还能在生活中灵活运用,增添雅趣。

诗歌的源流与经典

诗歌的起源与发展

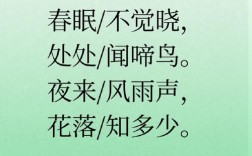

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》,这部最早的诗歌总集收录了西周至春秋时期的305篇作品,分为“风”“雅”“颂”三类,以四言为主,语言简练,情感真挚,关雎》中的“关关雎鸠,在河之洲”,以自然景物起兴,表达对爱情的向往。

汉代乐府诗进一步丰富了诗歌的表现形式,《孔雀东南飞》《木兰诗》等叙事诗展现了民间生活的生动画面,唐代是诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维等大家将五言、七言诗推向巅峰,李白的《将进酒》豪放洒脱,杜甫的《春望》沉郁顿挫,王维的《山居秋暝》空灵静谧,各具特色。

宋词则突破了诗的格律限制,以长短句抒发细腻情感,苏轼的《水调歌头·明月几时有》旷达超脱,李清照的《声声慢·寻寻觅觅》婉约凄美,辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》豪迈悲壮,展现了词体的多样性。

诗歌的创作背景

许多经典诗歌的诞生与时代背景密不可分,杜甫的“三吏”“三别”反映了安史之乱中百姓的苦难;岳飞的《满江红·怒发冲冠》抒发了抗金报国的壮志;文天祥的《过零丁洋》则表达了宁死不屈的民族气节,理解这些背景,能更深刻地体会诗歌的内涵。

对联的艺术与实用

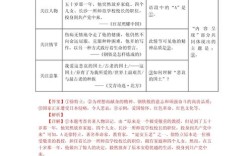

对联的起源与特点

对联起源于桃符,最初用于驱邪祈福,后逐渐发展为独立的文学形式,其核心在于对仗工整、平仄协调、意义相关。“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”这副对联不仅对仗严谨,还体现了读书人的家国情怀。

对联的分类与创作

对联按用途可分为春联、婚联、寿联、挽联等,春联如“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”,喜庆吉祥;婚联如“百年恩爱双心结,千里姻缘一线牵”,温馨浪漫,创作对联需注意以下几点:

- 字数相等:上下联字数必须相同。

- 平仄相对:上下联对应位置的平仄要相反。

- 词性一致:名词对名词,动词对动词。

- 意义相关:上下联内容需相互呼应。

诗歌与对联的表现手法

诗歌的修辞与意象

诗歌常运用比喻、拟人、夸张等修辞手法,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,以江水喻愁绪,形象生动,意象的运用也是诗歌的重要特点,如“月”象征思念,“柳”代表离别,“梅”寓意坚韧。

对联的巧思与妙用

对联讲究“炼字”,一字之差,意境全变,传说苏轼与佛印戏对,苏轼出上联“狗啃河上骨”,佛印对“水流东坡诗”,利用谐音巧妙回击,趣味横生,对联还可嵌入人名、地名,如“南通州北通州,南北通州通南北;东当铺西当铺,东西当铺当东西”,既工整又巧妙。

诗歌对联的现代应用

提升文化修养

学习诗歌对联能陶冶情操,培养语言美感,诵读李白的“天生我材必有用”,可激发自信;品味陆游的“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,能感受爱国情怀。

丰富生活情趣

节日时贴春联、赏月时吟诗、聚会时玩对联游戏,都是雅致的消遣,中秋赏月可引用张九龄的“海上生明月,天涯共此时”;春节写联“门迎百福福星照,户纳千祥祥云开”,既应景又吉祥。

助力语言表达

诗歌对联的凝练与优美,可为日常表达增色,演讲时引用“会当凌绝顶,一览众山小”,彰显志向;赠友时题写“海内存知己,天涯若比邻”,传递深情。

诗歌与对联是中华文化的精髓,无论是“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔,还是“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的清新,亦或是“福如东海长流水,寿比南山不老松”的祝福,都值得细细品味,掌握其创作技巧与文化内涵,不仅能传承经典,还能让生活更具诗意。