昆仑山的诗歌

昆仑山,这座横亘于中国西部的雄伟山脉,自古便是文人墨客吟咏的对象,它不仅是地理上的高峰,更是文化上的象征,承载着无数诗人的想象与哲思,从《山海经》的神话传说到李白的豪迈诗篇,昆仑山在诗歌中的身影从未褪色,本文将探讨昆仑山诗歌的渊源、代表作品及其艺术手法,带读者领略这座神山在文学中的独特魅力。

昆仑山在诗歌中的文化渊源

昆仑山在中国传统文化中占据重要地位,早在先秦典籍中就有记载。《山海经》称其为“帝之下都”,是西王母的居所,象征着长生与仙境,这种神话意象深深影响了后世的诗歌创作,屈原在《离骚》中写道:“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿”,将昆仑山视为超越凡尘的圣地。

汉代以后,昆仑山的意象逐渐从神话走向现实,但仍保留着神秘色彩,张衡在《思玄赋》中描绘昆仑“峻极于天”,赋予其崇高与永恒的特质,唐代诗歌鼎盛时期,昆仑山成为边塞诗的重要题材,诗人常借其雄浑气势抒发壮志豪情。

代表诗人与经典作品

李白的昆仑情结

李白是唐代最擅长以昆仑山入诗的诗人之一,他在《公无渡河》中写道:“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”,以昆仑山衬托黄河的磅礴气势,而在《蜀道难》中,“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连”的描写,虽未直接点名昆仑,却隐含其险峻意象。

李白的《梦游天姥吟留别》更是将昆仑山与道教仙境结合:“霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。”这里的“云之君”暗指昆仑山上的神仙,展现了他对超脱世俗的向往。

王维的禅意昆仑

与李白的豪放不同,王维笔下的昆仑山更具禅意,他在《使至塞上》中写道:“大漠孤烟直,长河落日圆”,虽未直接描写昆仑,但西北边塞的苍茫景象与昆仑山脉的雄浑气质一脉相承,王维善于以简练笔墨勾勒壮阔画面,让读者在静默中感受昆仑的深远意境。

边塞诗中的昆仑意象

唐代边塞诗人如岑参、高适等,常以昆仑山为背景,抒发戍边将士的豪情与乡愁,岑参在《白雪歌送武判官归京》中写道:“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”,描绘了昆仑山北麓的苦寒景象,高适的《塞下曲》则借昆仑风雪衬托战士的坚韧:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”

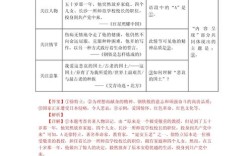

昆仑山诗歌的创作手法

神话与现实的交融

昆仑山诗歌的一大特点是神话传说与现实描写的结合,诗人常以昆仑为媒介,将神话意象融入边塞风光或个人抒情,例如李贺在《昆仑使者》中写道:“昆仑使者无消息,茂陵烟树生愁色”,借西王母的神话暗喻人世无常。

夸张与象征的运用

昆仑山高耸入云,诗人多用夸张手法突出其雄伟,李白的“黄河之水天上来”便是典型例子,将昆仑山与天河相连,增强诗歌的浪漫色彩,昆仑山也常被用作崇高理想的象征,如陆游的“昆仑之高有积雪,蓬莱之远常遗寒”,以昆仑比喻难以企及的抱负。

对比与反衬的艺术

许多诗人通过对比昆仑山的永恒与人生的短暂,深化主题,杜甫在《登高》中写道:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,虽未直接提及昆仑,但以山河的永恒反衬个体的渺小,与昆仑诗歌的哲思一脉相承。

昆仑山诗歌的现代传承

昆仑山的诗歌传统并未止步于古代,近现代诗人如徐志摩、海子等,也在作品中延续了这一意象,海子在《九月》中写道:“目击众神死亡的草原上野花一片,远在远方的风比远方更远”,隐约可见昆仑神话的影子,当代诗歌中,昆仑山仍是西部文学的重要符号,象征着自然的力量与文化的根脉。

昆仑山的诗歌,既是历史的回响,也是文化的延续,从神话传说到边塞豪情,从个人抒怀到哲学思考,这座山脉在诗人笔下不断焕发新的生命力,阅读这些诗篇,我们不仅能领略昆仑的壮美,更能感受到中华文化中那份对崇高与永恒的追求。