诗歌中的公主意象与文化传承

诗歌作为人类最古老的艺术形式之一,承载着丰富的历史文化与情感表达。"公主"这一意象在诗歌中频繁出现,既象征高贵与纯洁,也寄托着诗人对理想世界的向往,从古典诗词到现代诗歌,公主形象不断演变,反映不同时代的审美与价值观。

公主意象的文学渊源

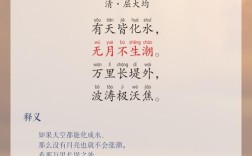

在中国古典诗词中,公主形象最早可追溯至《诗经》。《卫风·硕人》描绘庄姜"手如柔荑,肤如凝脂",虽未直言公主身份,但贵族女性的典雅气质已跃然纸上,唐代诗歌中,公主意象更为鲜明,如李商隐《无题》"八岁偷照镜,长眉已能画",以少女的成长暗喻宫廷女性的命运。

西方文学同样钟爱公主主题,从古希腊萨福的抒情诗到中世纪骑士文学,公主常作为被歌颂的对象,莎士比亚《仲夏夜之梦》中赫米娅的独白,将公主的自主意识融入诗歌,展现文艺复兴时期的人文精神。

诗人笔下的公主形象塑造

不同流派的诗人对公主的刻画各具特色,浪漫主义诗人常将公主理想化,如雪莱《解放了的普罗米修斯》中雅典娜象征智慧与正义,现实主义作品则更注重人性刻画,普希金《渔夫和金鱼的故事》通过老太婆对公主地位的贪婪,揭示人性弱点。

中国现代诗人徐志摩在《雪花的快乐》中以"翩翩的在半空里潇洒"隐喻新女性气质,这种对传统公主形象的突破,反映五四时期的思想解放,当代诗人席慕蓉则通过《一棵开花的树》,将公主般的等待转化为对生命哲理的思考。

创作技巧与修辞运用

比喻是塑造公主形象的常用手法,李清照"此情无计可消除,才下眉头,却上心头"以愁绪写尽贵族女子的细腻情感,拟人化处理也颇具效果,泰戈尔《园丁集》中"公主啊,你站在树荫下"使自然景物具有宫廷般的华美气质。

象征系统的构建尤为关键,在叶芝《当你老了》中,"朝圣者的灵魂"暗指精神贵族,这种对公主内核的抽象化处理,拓展了意象的哲学深度,中国诗人海子《面朝大海,春暖花开》则用"幸福的闪电"重新定义现代语境下的精神贵族。

文化比较与跨时代演变

东方诗歌中的公主多与自然意象结合,日本和歌常以"樱"喻皇族女子,体现物哀美学,波斯诗人鲁米则将公主升华为神性象征,其《玛斯纳维》中"灵魂如同被囚禁的公主"表达苏菲派对解脱的追求。

当代流行文化重塑了公主意象,歌词创作如周杰伦《公主病》以反讽手法解构传统形象,网络诗歌中,"在逃公主"等新概念的出现,反映年轻一代对身份认同的新探索。

鉴赏方法与创作启发

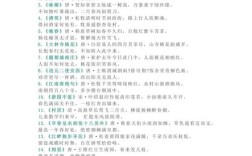

鉴赏公主主题诗歌需把握三个维度:时代语境决定形象基调,李煜《虞美人》中"雕栏玉砌应犹在"的亡国公主,与盛唐诗歌中的荣耀形象形成鲜明对比;意象系统构建情感空间,李清照运用"帘卷西风"等意象组合,立体化呈现闺阁女子的精神世界;语言节奏影响气质传达,徐志摩自由诗的流畅韵律,与传统格律诗中的端庄形象形成有趣对话。

创作实践可从这些角度入手:观察现代女性多重身份,将"职场公主""学术公主"等新概念诗化;融合跨文化元素,如非洲口头文学中的女王颂诗;尝试颠覆性写作,用后现代手法重构经典童话意象。

诗歌中的公主既是文化符号,也是人性镜子,从屈原笔下的湘夫人到艾米莉·狄金森诗中的"灵魂选择自己的伴侣",这个永恒意象不断被赋予新内涵,真正动人的公主诗歌,终将超越身份标签,直抵人类共同的情感核心——对美好的永恒追寻,对自由的无限向往。