铁血丹心铸就的文学瑰宝

在中国文学史上,武将能诗者不多,而岳飞是其中尤为耀眼的一位,他的诗词不仅承载着家国情怀,更以雄浑悲壮的风格成为宋词中的独特存在,从《满江红》到《小重山》,岳飞用笔墨勾勒出壮志未酬的悲愤与赤胆忠心的豪情。

岳飞诗歌的出处与流传

岳飞存世的诗词数量不多,但每一首都堪称经典,最广为人知的是《满江红·怒发冲冠》,这首词最早见于明代徐阶所编的《岳忠武王文集》,后经学者考证,普遍认为其风格与岳飞生平高度契合,另一首《小重山·昨夜寒蛩不住鸣》则收录于《全宋词》,以婉约笔法抒写壮志难伸的苦闷。

值得注意的是,岳飞的诗文多散佚于战乱,现存作品大多由后人辑录,送紫岩张先生北伐》一诗,虽争议颇多,但其中“号令风霆迅,天声动北陬”的豪迈气概,与岳飞抗金名将的形象高度吻合。

创作背景:烽火岁月中的文人情怀

岳飞的诗词创作与其戎马生涯密不可分,南宋初年,金兵南侵,山河破碎,岳飞率军北伐,立志收复中原,这一时期的作品充满强烈的爱国色彩。

《满江红》约写于1134年岳飞第一次北伐前后,词中“靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭”直指北宋灭亡的屈辱,而“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”则以夸张手法表达对敌人的痛恨与雪耻的决心,这种激烈的情感,正是南宋军民抗金情绪的缩影。

相比之下,《小重山》的创作背景更为复杂,此词写于岳飞被宋高宗十二道金牌召回后,词中“白首为功名,旧山松竹老”流露出对朝廷妥协政策的失望,风格沉郁,与《满江红》的激昂形成鲜明对比。

艺术手法:豪放与婉约的交融

岳飞虽以武将闻名,但其诗词艺术成就极高,尤其在表现手法上兼具豪放与婉约之长。

-

意象的运用

岳飞善用宏大意象渲染气势,如《满江红》中的“怒发冲冠”“仰天长啸”,以夸张的肢体动作表现内心激愤;而“三十功名尘与土,八千里路云和月”则通过时空的延展,凸显征战的艰辛与功名的淡泊。 -

对比手法

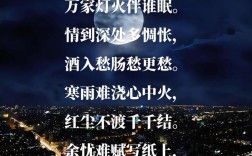

《小重山》中,“欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听”以音乐为喻,将个人孤独与朝廷猜忌形成强烈对比,这种含蓄的表达,展现了岳飞作为文人的细腻情感。 -

语言风格

岳飞诗词语言直白有力,少有雕琢,莫等闲,白了少年头,空悲切”近乎口语,却成为激励后世的千古名句,这种朴素而深刻的表达,正是其作品流传不衰的原因之一。

岳飞诗歌的现代价值

岳飞的诗词不仅是文学经典,更是一种精神符号,在当代,它们被广泛用于教育、影视、音乐等领域,成为弘扬爱国主义的载体。

-

教育意义

《满江红》常年入选中小学教材,其昂扬的斗志与责任感对青少年人格塑造具有积极作用,教师常通过分析词中“壮志饥餐胡虏肉”的象征意义,引导学生理解历史与民族精神。 -

文化传播

近年来,影视剧如《精忠岳飞》将岳飞形象搬上荧幕,剧中多次引用其诗词,强化了英雄人物的文学魅力,摇滚乐队、国风音乐人也常以《满江红》为题材进行创作,赋予传统诗词新的生命力。 -

研究方法

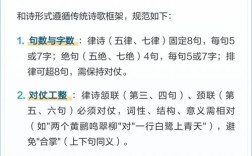

学术界对岳飞诗词的考据从未停止,关于《满江红》是否确为岳飞所作,仍有学者从格律、用典等角度展开辩论,这种严谨的考证态度,正是对历史与文学的双重尊重。