遇到困难不退缩的名言智慧

人生如逆水行舟,不进则退,在漫长的人生旅途中,困难与挑战如影随形,而名言警句恰似黑夜中的明灯,指引我们穿越迷雾,这些凝聚智慧的短句,不仅是语言的精华,更是前人经验的结晶,如何理解、运用这些名言,让它们真正成为我们面对困境时的精神支柱?让我们从出处、背景、使用方式等多个维度,探寻名言警句的深层价值。

穿越时空的智慧结晶

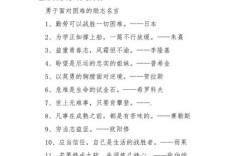

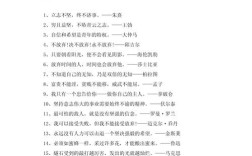

"天行健,君子以自强不息"——这句出自《周易》的箴言,历经三千年岁月洗礼,依然焕发着蓬勃的生命力,作为中国最古老的典籍之一,《周易》通过六十四卦揭示宇宙运行规律,而乾卦的这句爻辞,则成为中华民族自强精神的源头活水,在春秋战国礼崩乐坏的时代,孔子将《周易》从占卜之书提升为哲学经典,使这句话超越了简单的励志口号,成为塑造民族性格的文化基因。

西方文明中,古罗马哲学家塞涅卡在暴君尼禄的统治下写下:"生活如同故事,重要的不是长度,而是质量。"这位斯多葛学派的代表人物,在政治迫害中保持精神独立,其名言既是对暴政的无声反抗,也是对生命价值的深刻思考,了解名言诞生的历史语境,我们才能体会其中蕴含的勇气与智慧。

创作者的生命体验

海伦·凯勒说:"虽然世界充满苦难,但也充满着战胜苦难的故事。"这位失去视听觉的作家,用触觉感知世界,在黑暗中创造了光明,当她写下这句话时,正面对常人难以想象的沟通障碍,却通过导师安妮·沙利文的帮助,最终考入哈佛大学,这句话不是空洞的安慰,而是她用生命验证的真理。

现代心理学之父威廉·詹姆斯提出:"改变态度就能改变人生。"这位曾深陷抑郁的学者,通过自我观察发现,刻意保持微笑能缓解忧郁情绪,由此开创了情绪调节的行为疗法,他的名言建立在严谨的科学研究基础上,为认知行为治疗提供了早期雏形,理解名言背后的个人经历,能帮助我们在相似处境中找到共鸣与力量。

多维度的应用艺术

在教育领域,蒙台梭利的"帮助我让我自己来做"道出了挫折教育的精髓,教师引导学生面对挑战时,不是直接提供答案,而是创设适度的困难情境,比如当学生解不出数学题时,可以提示:"爱迪生说过,我们最大的弱点在于放弃,最确定的成功方法就是再试一次。"这种将名言融入具体情境的方式,比单纯说教更有说服力。

在企业管理中,松下幸之助的"逆境给人宝贵的磨炼机会"常被用于团队建设,当项目遇到瓶颈时,领导者可以组织成员讨论这句名言的现代诠释,鼓励员工将危机视为转机,日本丰田公司就曾将"改善"哲学与这类名言结合,创造了持续改进的企业文化。

避免误区的使用指南

运用名言需要把握分寸,歌德的"痛苦留给你的一切,请细加回味"常被误解为歌颂苦难,这句话强调对经历的反思与转化,而非被动承受,在心理咨询中,咨询师会帮助来访者区分:是机械重复名言,还是真正理解其核心要义。

同样,爱默生的"每次挫折都是成长的契机"不宜用于刚遭遇重大创伤的人,研究表明,人在情绪低谷时更需要共情而非说教,正确的做法是先给予情感支持,待情绪平复后再引导其发现困境中的积极意义。

现代社会的创新演绎

在数字化时代,传统名言正以新形式焕发活力,推特创始人杰克·多西将甘地的"成为你想看到的改变"浓缩为140字符的推文,引发全球传播,短视频平台上,年轻人用动画诠释"宝剑锋从磨砺出",使古老智慧获得时尚表达。

神经科学研究发现,反复诵读积极名言能重塑大脑神经回路,当人默念丘吉尔的"成功就是从失败到失败而不丧失热情"时,前额叶皮层活动增强,这为名言的心理调节功能提供了科学依据。

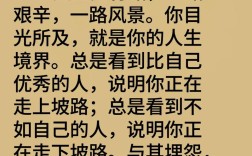

站在巨人的肩膀上,我们看得更远,这些穿越时空的智慧结晶,既是个人成长的阶梯,也是文明传承的纽带,当困境来临时,不妨让这些经过淬炼的语言成为内心的定海神针,在咀嚼与实践中,将别人的智慧转化为自己的血肉,正如梵高所说:"我越来越相信,创造美好的代价是努力、失望以及毅力,首先是疼痛,然后才是欢乐。"