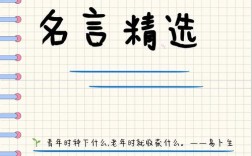

感受名言

名言警句是人类智慧的结晶,凝聚着千百年来思想家、文学家、政治家的深刻见解,它们或激励人心,或发人深省,或指引方向,成为人们立身处世的精神指南,理解名言的出处、作者、创作背景,掌握其使用方法与表达技巧,能让我们更深刻地领悟其内涵,并在生活中灵活运用。

名言的来源与作者

名言往往出自历史人物、文学作品或经典著作,孔子的“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,体现了儒家“仁”的思想;莎士比亚的“生存还是毁灭,这是一个问题”来自《哈姆雷特》,展现了人性的矛盾与挣扎,了解名言的作者及其时代背景,能帮助我们更准确地把握其含义。

古希腊哲学家苏格拉底提出“认识你自己”,这句话不仅是哲学思考的起点,也反映了古希腊人对智慧的追求,而中国老子的“道可道,非常道”则体现了道家对宇宙规律的深刻洞察,不同文化背景下的名言,往往带有独特的思维方式和价值观,学习时需结合其文化语境。

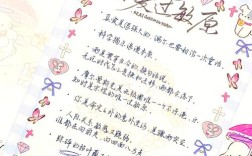

名言的创作背景

许多名言并非孤立存在,而是特定历史环境下的产物,马丁·路德·金的“我有一个梦想”诞生于美国民权运动时期,表达了人们对种族平等的渴望;鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”则是在中国近代社会变革中,展现知识分子的担当与抗争精神。

理解名言的创作背景,能避免误读,拿破仑的“不想当将军的士兵不是好士兵”常被用来激励进取心,但结合当时法国大革命后的社会动荡,这句话也反映了个人奋斗与时代机遇的关系,脱离背景解读名言,可能会偏离原意。

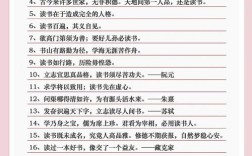

名言的使用方法

名言的使用并非简单堆砌,而需结合具体情境,在写作、演讲或日常交流中,恰当引用名言能增强说服力,提升表达效果,以下是几种常见的使用方式:

- 论证支持:在议论文中,引用名言可作为论据,增强观点的权威性,讨论坚持的重要性时,引用爱迪生的“天才是1%的灵感加上99%的汗水”,能有效佐证论点。

- 情感渲染:在演讲或抒情文中,名言能引发共鸣,谈及理想时引用“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,可激发听众的奋斗热情。

- 总结升华:在文章结尾处,用名言收束全文,能给人留下深刻印象,一篇关于环保的文章可以以“地球不是祖先留给我们的遗产,而是子孙借给我们的财富”作结,强化主题。

名言的表达技巧

名言的魅力不仅在于内容,也在于其精炼的表达方式,许多名言采用修辞手法,如对比、排比、比喻等,使其更具感染力。

- 对比手法:如“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,通过“黑夜”与“光明”的对比,凸显了逆境中的希望。

- 排比句式:如“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,排比增强了气势,彰显了宏大抱负。

- 隐喻象征:如“冬天来了,春天还会远吗?”用季节更替隐喻困境与希望,给人以鼓舞。

掌握这些表达技巧,不仅能更好地理解名言,也能提升自身的语言表达能力。

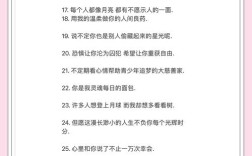

名言的现代价值

在信息爆炸的今天,名言依然具有不可替代的价值,它们以简洁的语言传递深刻的道理,帮助人们在纷繁复杂的世界中保持清醒,面对浮躁的社会,庄子的“吾生也有涯,而知也无涯”提醒我们学习应有所取舍;在竞争激烈的环境中,曾国藩的“莫问收获,但问耕耘”教导人们专注过程而非结果。

名言不仅是历史的回声,也是现实的镜子,它们跨越时空,持续影响着人们的思想与行为,学会感受名言、运用名言,能让我们的思维更加深邃,生活更加睿智。

名言如灯,照亮前路;智慧如泉,润泽心田,真正理解并践行名言,才能让这些跨越千年的智慧在现代生活中焕发新的生机。