智慧结晶的传承与应用

名言警句是人类智慧的浓缩,承载着历史长河中杰出人物的思想精华,它们或激励人心,或发人深省,在文学、教育、哲学等领域占据重要地位,掌握名言警句的出处、作者背景、创作环境以及运用技巧,不仅能提升个人修养,还能在写作、演讲、日常交流中增强说服力。

名言警句的起源与经典出处

名言警句的诞生往往与特定的历史背景、社会环境和作者的个人经历密切相关。

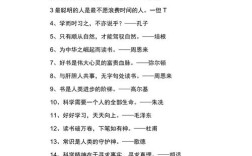

- 孔子《论语》:"学而时习之,不亦说乎?"——这句话出自春秋战国时期,反映了孔子对学习方法的深刻理解,强调反复实践的重要性。

- 莎士比亚《哈姆雷特》:"To be, or not to be, that is the question."——这句经典独白探讨生存与毁灭的哲学命题,展现了文艺复兴时期的人文思考。

- 鲁迅《自嘲》:"横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。"——创作于20世纪30年代,表达了鲁迅对黑暗社会的批判和对人民的深切关怀。

了解名言警句的出处,能帮助我们更准确地把握其内涵,避免误用或断章取义。

名言警句的作者与创作背景

每一句流传千古的名言,都与其作者的阅历和思想密不可分。

- 老子《道德经》:"千里之行,始于足下。"——老子作为道家学派创始人,主张顺应自然,这句话体现了循序渐进、踏实前行的哲学思想。

- 爱因斯坦:"想象力比知识更重要。"——作为20世纪最伟大的物理学家,爱因斯坦强调创新思维在科学研究中的关键作用。

- 马丁·路德·金:"I have a dream."——这句演讲词诞生于美国民权运动时期,表达了黑人对平等与自由的渴望。

研究作者的背景,能让我们更深入地理解名言警句的深层含义,并在引用时更具针对性。

名言警句的使用方法

名言警句的运用并非简单堆砌,而是要根据场合、对象和目的灵活调整,以下是几种常见的使用方式:

写作中的点睛之笔

在议论文或散文中,适当引用名言可以增强文章的说服力和文采,讨论坚持的重要性时,可以引用爱迪生的名言:"天才是1%的灵感加上99%的汗水。"

演讲中的情感共鸣

在公众演讲中,名言警句能迅速抓住听众的注意力,激励团队时引用拿破仑的:"不想当将军的士兵不是好士兵。"

日常交流的智慧表达

在社交场合,恰当引用名言能展现个人修养,安慰朋友时可以说:"如泰戈尔所言,'世界以痛吻我,要我报之以歌。'"

教育中的启发工具

教师和家长可以通过名言警句引导孩子思考,教导孩子勤奋时引用韩愈的:"业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。"

名言警句的运用技巧

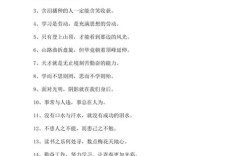

要使名言警句发挥最大效果,需掌握以下技巧:

- 精准匹配主题——确保引用的名言与讨论的内容高度契合,避免生搬硬套。

- 适当解释内涵——对于晦涩的名言,可简要说明其含义,帮助听众或读者理解。

- 避免过度使用——名言贵在精而不在多,频繁引用反而会削弱表达效果。

- 结合个人见解——在引用后加入自己的分析或感悟,使内容更具原创性。

名言警句的现代价值

在信息爆炸的时代,名言警句依然具有不可替代的价值:

- 快速传递智慧——短短几句话便能概括深刻道理,适合现代人碎片化阅读习惯。

- 跨越时空的共鸣——经典名言历经岁月洗礼,仍能引发当代人的思考。

- 文化传承的载体——通过名言警句,我们能更好地理解不同时代、不同民族的思想精华。

名言警句是人类文明的瑰宝,正确理解和运用它们,不仅能提升个人表达水平,还能在潜移默化中塑造更深刻的思维方式,无论是写作、演讲,还是日常交流,善用名言警句都能让语言更具魅力。