己所不欲勿施于人的名言智慧

"己所不欲,勿施于人"是中华文化中流传千年的处世箴言,短短八字凝聚着深刻的伦理智慧,这句话不仅是个人修养的准则,更是社会交往的黄金法则,理解它的来源、内涵与应用方法,能帮助我们在现代生活中更好地处理人际关系,提升道德境界。

名言的出处与作者

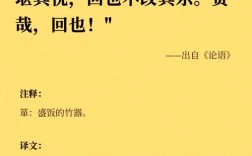

这句名言最早见于《论语·颜渊》篇:"仲弓问仁,子曰:'出门如见大宾,使民如承大祭,己所不欲,勿施于人,在邦无怨,在家无怨。'"孔子在回答弟子关于"仁"的提问时,将"己所不欲,勿施于人"作为实践仁德的重要方法。

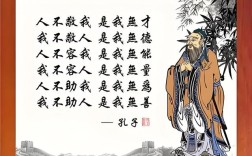

孔子(公元前551年-公元前479年)是春秋时期伟大的思想家、教育家,儒家学派创始人,他周游列国,广收门徒,主张"仁者爱人",强调推己及人的道德观念。"己所不欲,勿施于人"正是孔子"仁"学思想的具体体现,要求人们将心比心,以同理心对待他人。

历史背景与文化内涵

春秋战国时期礼崩乐坏,诸侯争霸,社会秩序混乱,孔子提出这一思想,既是对当时道德沦丧的反思,也是对理想人际关系的构建,在《论语·卫灵公》中,孔子进一步阐释:"其恕乎!己所不欲,勿施于人",将这句话与"恕道"直接关联。

"恕"在儒家思想中意味着推己及人,是实践"仁"的关键路径,朱熹在《四书章句集注》中解释:"推己及物为恕",认为这是处理人际关系的根本原则,与西方《圣经》中"你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人"(路加福音6:31)的黄金法则相比,孔子的表述更强调消极义务——不把自己不愿意承受的强加于人。

名言的多维度解读

-

道德层面:这是最基本的伦理要求,提醒人们尊重他人权利与感受,明代思想家王阳明在《传习录》中强调:"仁者以天地万物为一体",认为真正的仁者会将他人感受视为自己的感受。

-

心理层面:现代心理学中的"同理心"概念与此高度契合,美国心理学家卡尔·罗杰斯提出的"共情理解"理论认为,设身处地理解他人是健康人际关系的基础。

-

法律层面:这一原则演化为现代法律中的"权利不得滥用"原则,德国法学家耶林指出:"权利的本质在于承认他人与自己具有同等尊严",这与孔子思想异曲同工。

实践应用方法

-

个人修养:

- 遇事多问自己:"如果别人这样对我,我会接受吗?"

- 培养换位思考习惯,明代吕坤在《呻吟语》中说:"处世让一步为高,待人宽一分是福",正是这一原则的延伸。

-

家庭教育:

- 教育孩子不抢夺玩具时,可以说:"你也不喜欢别人抢你的东西,对吗?"

- 清代《弟子规》中"将加人,先问己"的教学方法,直接源自这一思想。

-

职场沟通:

- 布置任务时考虑下属承受能力,避免不合理要求。

- 批评同事前思考:"这样的表达方式我能接受吗?"

-

社会交往:

- 公共场合不大声喧哗,因为谁也不愿被噪音干扰。

- 网络发言前自问:"这样的言论针对我时,我会作何感受?"

常见误区与纠正

-

消极理解误区:有人认为这只是"不做什么"的消极戒律。《论语·雍也》记载孔子说:"夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人",表明儒家同时强调积极的推己及人。

-

相对主义误区:有人以"每个人的'不欲'不同"为由否定其普适性,但核心在于培养同理心能力,而非机械套用,程颢在《识仁篇》中指出:"仁者浑然与物同体",说明真正的仁者能自然理解他人感受。

-

自我中心误区:将个人好恶强加于人,认为"我不喜欢的别人也不该喜欢",正确的做法是尊重差异,如《中庸》所言"万物并育而不相害,道并行而不相悖"。

跨文化视角

这一思想在世界各大文明中都有相似表述:

- 犹太教《塔木德》:"你不喜欢的,不要对你的同胞做。"

- 伊斯兰教圣训:"你们中没有人真正信仰,直到他为兄弟祈愿自己所愿。"

- 印度教《摩诃婆罗多》:"不要以你不喜欢的方式对待他人。"

18世纪法国启蒙思想家伏尔泰特别推崇孔子这一思想,认为这是放之四海皆准的自然法原则,德国哲学家康德提出的"绝对命令"——"只按照你同时认为也能成为普遍规律的准则行动",也与孔子思想遥相呼应。

现代价值与启示

在全球化与多元文化并存的今天,"己所不欲,勿施于人"的原则更具现实意义:

-

化解文化冲突:不同文化背景的人们交往时,这一原则能减少无意识的冒犯,法国人类学家列维-斯特劳斯指出:"理解他者不是放弃自我,而是通过他者重新发现自我。"

-

构建网络伦理:虚拟世界中更需要推己及人的意识,哈佛大学桑德尔教授在《正义》课程中强调:"互联网时代更需要重建道德想象力。"

-

促进环境保护:将这一原则扩展到人与自然的关系,就是不以人类的好恶破坏生态平衡,宋代张载"民胞物与"的思想,正是这种扩展的早期表现。

"己所不欲,勿施于人"不是高不可攀的道德要求,而是日常生活中随时可行的实践智慧,从不在公交车上外放视频的小事,到国际交往中的文化尊重,这一原则始终闪耀着普世光芒,真正理解并践行这句话的人,往往能收获更和谐的人际关系与更充实的精神世界。