礼让名言

礼让是中华民族的传统美德,也是人际交往中的重要准则,许多名言警句都围绕这一主题展开,它们不仅传递了深刻的道德智慧,还能指导人们的行为,了解这些名言的出处、作者、创作背景以及运用方法,有助于我们更好地理解其内涵,并在生活中践行礼让精神。

经典礼让名言的出处与作者

-

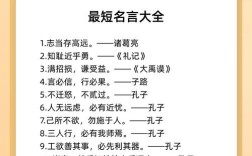

“礼之用,和为贵。”——《论语·学而》

这句话出自《论语》,是孔子对礼的阐释,孔子认为,礼的核心在于促进和谐,而非形式上的约束,在春秋战国时期,社会动荡,孔子提出“礼”的概念,旨在通过道德规范稳定社会秩序。 -

“让礼一寸,得礼一尺。”——曹操《礼让令》

三国时期的曹操在《礼让令》中强调了谦让的重要性,当时战乱频繁,曹操希望借此倡导军队内部团结,减少冲突,这句话后来成为民间广泛流传的处世箴言。 -

“退一步海阔天空,忍一时风平浪静。”——民间谚语

这句谚语没有明确的作者,但在明清时期已广泛流传,它体现了中国传统文化中“以退为进”的智慧,鼓励人们在矛盾中保持克制,以礼让化解纷争。

礼让名言的创作背景与社会意义

每一句礼让名言都诞生于特定的历史环境,反映了当时的社会需求。

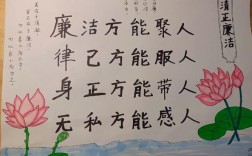

- 儒家思想的影响:孔子、孟子等儒家学者强调“礼”的作用,认为礼让是维系社会秩序的基础,在周礼衰落的时代,儒家希望通过道德教化重建和谐。

- 乱世中的处世哲学:如曹操的《礼让令》,是在战争年代提倡内部团结的产物,类似的,许多民间谚语也源于百姓在动荡中的生活经验。

- 现代社会的适用性:在快节奏的今天,礼让名言依然具有现实意义,交通礼让、职场谦让等行为,都能减少冲突,提升社会文明程度。

如何正确运用礼让名言

-

理解内涵,避免教条化

礼让不是无原则的退让,而是基于智慧的权衡。“退一步海阔天空”适用于非原则性矛盾,但在涉及底线时,仍需坚持立场。 -

结合场景灵活运用

- 家庭教育:父母可以引用“礼之用,和为贵”教导孩子尊重他人。

- 职场沟通:在团队协作中,“让礼一寸,得礼一尺”能促进合作,减少摩擦。

- 公共场合:交通中“车让人,人快走”的标语,正是礼让精神的现代体现。

-

通过故事加深理解

历史上许多典故都体现了礼让的美德,如“孔融让梨”“蔺相如避让廉颇”,结合这些故事讲解名言,能让人更直观地领悟其价值。

礼让名言的教育与传播

-

学校教育中的渗透

语文、道德与法治课程可融入礼让名言教学,通过诵读、解析、讨论等方式,帮助学生树立正确的价值观。 -

媒体与网络传播

短视频、图文内容可以结合现代案例解读礼让名言,例如用“外卖小哥礼让救护车”的事例诠释“让一步是修养”。 -

社会公益宣传

公共场所的标语、公益广告可引用礼让名言,潜移默化地影响公众行为。

礼让名言的现代启示

在竞争激烈的社会中,礼让似乎被一些人视为“软弱”,真正的礼让是一种高级的处世智慧,它不仅能减少冲突,还能赢得他人的尊重。

“礼让”不是单方面的牺牲,而是双向的尊重,当我们主动让座、耐心排队、谦逊待人时,社会便会多一份温暖。

礼让名言历经千年依然熠熠生辉,正是因为它们揭示了人性中最珍贵的品质——尊重与包容,无论是古人还是今人,都需要在礼让中找到平衡,让文明在谦逊中延续。