散文摘抄诗歌

诗歌是语言的精粹,是情感的凝练,是跨越时空的艺术,从《诗经》的质朴到唐诗的华美,从宋词的婉约到现代诗的奔放,每一首诗都承载着独特的文化底蕴与生命体验,理解诗歌,不仅是欣赏文字之美,更是与作者的心灵对话。

诗歌的源头:从古老吟唱到文人创作

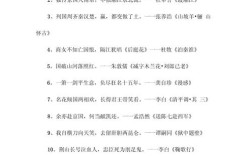

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》,这部西周至春秋时期的民间歌谣集,以“赋比兴”手法奠定了古典诗歌的根基。“关关雎鸠,在河之洲”的意象,至今仍能唤起人们对自然与情感的共鸣,而屈原的《离骚》则以瑰丽的想象与深沉的忧思,开创了文人独立创作的先河。

唐代是诗歌的黄金时代,李白“天生我材必有用”的豪迈,杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉郁,王维“空山新雨后”的禅意,风格各异却同样震撼人心,宋代词人如苏轼、李清照,则将诗歌融入音乐,以长短句抒写人生百态。

诗歌的创作背景:时代与个人的交响

每一首诗的诞生,都与作者的经历和时代密不可分,陶渊明归隐田园后写下“采菊东篱下”,是对官场虚伪的彻底逃离;李煜亡国后的“问君能有几多愁”,字字血泪,成为亡国之痛的千古绝唱。

现代诗中,徐志摩的《再别康桥》融合西方浪漫主义与中国古典意境,而海子的“面朝大海,春暖花开”则在单纯的语言中隐藏着深刻的孤独,了解创作背景,才能读懂诗歌的弦外之音。

诗歌的鉴赏方法:从字句到意境

- 抓取意象:诗歌常通过意象传递情感,马致远的“枯藤老树昏鸦”,仅用六个字便勾勒出苍凉的秋景;戴望舒的《雨巷》中,“丁香一样的姑娘”象征朦胧的理想。

- 品味语言:古典诗词讲究炼字,如王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,生动传神;现代诗则注重节奏,如北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证”,以短促的句式强化批判。

- 体会情感:杜甫的“感时花溅泪”是忧国,李商隐的“此情可待成追忆”是怅惘,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛”是叛逆,情感是诗歌的灵魂。

诗歌的创作手法:技巧与灵感的平衡

- 修辞运用:比喻、拟人、夸张等手法让诗歌更具张力,李白“飞流直下三千尺”是夸张,李清照“人比黄花瘦”是拟人。

- 结构设计:古典诗词讲究格律,现代诗则自由多变,闻一多的《死水》以整齐的句式表达愤怒,而艾青的《大堰河》则以散文化的长句抒发深情。

- 虚实结合:李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶”将哲学思考融入意象,卞之琳的《断章》通过“你站在桥上看风景”的片段,揭示人与世界的微妙关系。

诗歌的现代价值:在碎片化时代重拾诗意

诗歌看似远离日常生活,实则从未消失,社交媒体上的短诗、歌词中的古典引用,甚至广告文案的凝练表达,都在延续诗歌的生命力,读诗能让人在快节奏中暂停片刻,感受语言的温度;写诗则是自我疗愈的方式,如余秀华通过《穿过大半个中国去睡你》释放身体的桎梏。

诗歌不必高深莫测,它是清晨露珠的闪烁,是深夜独坐的沉思,是每个人心中未被磨灭的光,无论是摘抄一首古诗贴在案头,还是随手写下三行随笔,都是在用诗意抵抗生活的荒芜。

真正的好诗,永远在等待与读者相遇的瞬间。