中唐诗歌的艺术风貌与创作特色

中唐时期(766年—835年)是中国诗歌史上承前启后的重要阶段,安史之乱后,社会由盛转衰,诗坛也随之发生深刻变化,这一时期的诗人既继承了盛唐的雄浑气象,又开拓了新的题材与风格,形成了多元化的创作格局,从韩愈的奇崛险怪,到白居易的平易通俗,再到刘禹锡的哲理深邃,中唐诗歌展现出丰富的艺术面貌。

中唐诗歌的社会背景与流派分化

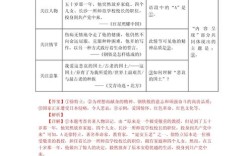

安史之乱(755年—763年)后,唐王朝由统一强盛走向藩镇割据,社会矛盾加剧,民生凋敝,这一时期的诗人普遍关注现实,作品多反映战乱、民生疾苦和士人的精神困境,中唐诗坛大致可分为以下几大流派:

-

韩孟诗派:以韩愈、孟郊为代表,追求奇崛险怪的风格,语言生新瘦硬,注重炼字炼句,韩愈的《山石》《早春呈水部张十八员外》等作品,以散文笔法入诗,打破传统诗歌的平缓节奏,孟郊的《游子吟》《秋怀》则充满苦吟色彩,情感深沉。

-

元白诗派:以元稹、白居易为核心,倡导“新乐府运动”,主张诗歌应“补察时政,泄导人情”,白居易的《卖炭翁》《琵琶行》语言通俗,直指社会弊端;元稹的《遣悲怀三首》则以真挚情感打动读者。

-

刘柳诗派:刘禹锡和柳宗元在贬谪生涯中创作了大量富有哲理和讽刺意味的作品,刘禹锡的《竹枝词》《乌衣巷》融民歌风味与历史沧桑于一体;柳宗元的《江雪》《渔翁》则展现孤高峻洁的人格。

中唐诗歌的题材拓展与艺术创新

社会写实与讽喻诗

中唐诗人直面社会现实,创作了大量反映民生疾苦的讽喻诗,白居易提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,其《新乐府》五十首、《秦中吟》十首直接揭露赋税沉重、官吏腐败等问题,元稹的《田家词》《织妇词》同样以白描手法展现底层民众的苦难。

个人抒怀与哲理思考

社会动荡促使诗人转向内心世界,抒写个人命运与人生感悟,柳宗元的《登柳州城楼寄漳汀封连四州》表达贬谪之悲,刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》则在逆境中展现豁达,李益的边塞诗如《夜上受降城闻笛》则融合了盛唐的豪迈与中唐的苍凉。

艺术手法的突破

中唐诗歌在表现手法上多有创新:

- 以文为诗:韩愈将散文的句法、章法引入诗歌,如《山石》采用游记式结构,打破传统律诗的严谨格律。

- 寓言讽刺:柳宗元的《黔之驴》《捕蛇者说》借寓言批判社会现实。

- 民歌化倾向:刘禹锡的《竹枝词》吸收巴渝民歌的清新自然,开创了文人学习民歌的风气。

中唐诗歌的经典作品赏析

白居易《卖炭翁》

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒……

这首诗以白描手法刻画卖炭老人的艰辛,揭露“宫市”制度对百姓的盘剥,语言平实却感人至深,体现了白居易“惟歌生民病”的创作主张。

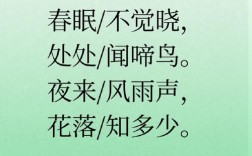

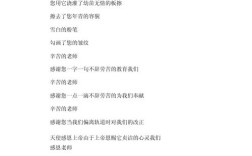

韩愈《早春呈水部张十八员外》

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

韩愈以细腻笔触捕捉早春微妙的景象,“草色遥看近却无”一句成为千古名句,诗中运用对比手法,突出早春的清新与生机。

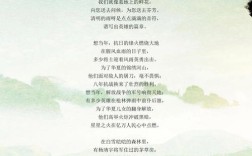

刘禹锡《乌衣巷》

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

此诗以燕子为媒介,将历史兴衰浓缩于寻常巷陌,语言简练而意境深远,体现了中唐咏史诗的典型风格。

中唐诗歌的影响与后世评价

中唐诗歌在唐诗发展史上具有转折意义,其现实主义倾向直接影响了晚唐杜荀鹤、皮日休等人的创作,宋代苏轼、黄庭坚等文人推崇韩愈、白居易,明清诗坛也对中唐诗歌多有借鉴。

清代学者叶燮在《原诗》中评价:“中唐之诗,韩、柳、元、白,各自成家,而皆前无古人。”现代文学史家认为,中唐诗人以多样化的艺术探索,为后世提供了丰富的诗歌范式。

中唐诗歌的魅力在于它既承载了时代的苦难与思考,又在艺术上不断突破,无论是韩愈的奇崛、白居易的通俗,还是刘禹锡的深邃,都展现了唐诗在转折时期的生命力,阅读中唐诗歌,不仅能感受语言之美,更能体会诗人在动荡年代中的精神追求。