以下为您梳理了不同角度和风格的名言,并附上解读,希望能对您有所帮助。

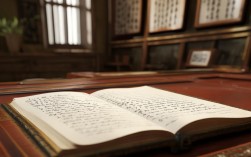

经典出处与核心哲理

这些是“求人不如求己”思想最直接、最著名的源头。

-

《论语·卫灵公》

君子求诸己,小人求诸人。

- 解读:这是儒家思想的经典论述,君子遇到问题,会先从自己身上找原因、反省自己;而小人则总是抱怨他人,把责任推给别人,这句话强调的是一种自我负责和内省的人生态度,是“求人不如求己”最根本的哲学基础。

-

《孟子·离娄上》

行有不得者,皆反求诸己。

- 解读:孟子说,任何行为如果没有达到预期的效果(“行有不得”),都应该反过来在自己身上寻找原因(“反求诸己”),这句话更具操作性,教导人们在遭遇挫折和失败时,第一反应不应是抱怨环境或他人,而应是审视自身,这便是“求己”的具体实践。

-

《周易·乾卦·文言传》

君子敬直内,义方外,敬义立而德不孤。

- 解读:君子内心恭敬端正,行事合乎道义,做到了“敬”和“义”,那么他的德行就不会孤单,自然会得到他人的响应和支持,这句话从另一个角度说明,当你自身足够强大、正直时,外界的帮助才会随之而来,核心依然在于“修己”。

强调自立与自强

这类名言直接鼓励人们依靠自己的力量,培养独立的人格。

-

《老子》

知人者智,自知者明,胜人者有力,自胜者强。

- 解读:了解别人是智慧,了解自己是真正的聪明,战胜别人是有力量,战胜自己才是真正的强大,这句话将“求己”的境界提升到了“自胜”的高度,认为最高级的强大是克服自己的弱点、惰心和欲望。

-

《战国策·秦策一》 (苏秦)

妻不以我为夫,嫂不以我为叔,父母不以我为子,皆秦之罪也。

- 解读:苏秦在功成名就前,家人都看不起他,他没有怨天尤人,而是深刻反省,认为这都是自己的能力不足导致的,正是这种“一切都是我的错”的“求己”心态,激发了他发愤图强,最终身佩六国相印,这是一个极具说服力的历史故事。

-

民间俗语

- 靠山山会倒,靠人人会跑,只有自己最可靠。

- 解读:这句通俗易懂的俗语,用最直白的方式道出了一个朴素的真理:任何外在的依靠都是不确定的,唯一能永远信赖的只有自己。

比喻生动,形象深刻

这类名言通过比喻,让“求人不如求己”的道理更加深入人心。

-

《荀子·劝学》

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河,君子生非异也,善假于物也。

- 解读:这句话虽然提到了“善假于物”(善于利用外物),但其前提是君子自身(“生非异也”)并没有什么不同,真正的“求己”,是首先要成为一个能“善假于物”的“君子”,而不是把自己完全寄托于“舆马”和“舟楫”之上,这强调了自身能力是利用外部条件的基础。

-

《佛经》

- 天雨虽宽,不润无根之草;佛法虽广,不渡无缘之人。

- 解读:即使天降甘霖,也无法滋润没有根的植物;佛法再博大精深,也无法渡化没有善缘的人,这句话比喻,外界的帮助(无论是自然还是人力)总是有条件的,这个条件就是自身要具备“根”和“缘”,也就是接受帮助的基础和准备。求己,就是为自己创造能被“滋润”的“根”。

-

《西游记》

- “若将易字可欺天,到头何免刑己身。 只知开口动说人,不知自己也是人。”

- 解读:这是《西游记》中的一首诗,讽刺了那些只知要求别人、苛责别人,却从不反省自己的人,它提醒我们,在要求别人之前,先想想自己是否能做到,自己也是一个普通人,同样需要被要求和被审视。

“求人不如求己”并非鼓励我们拒绝一切帮助,变成孤僻的“独行侠”,它的深层含义是:

- 首要原则:在遇到问题时,首先进行自我反思和努力,这是解决问题的根本途径。

- 核心动力:真正的成长和强大,源于内在的驱动力,而非外部的施舍。

- 独立人格:它培养的是一种独立、自信、敢于担当的人格魅力。

- 感恩基础:当自己尽了最大努力后,再接受他人的帮助,才会更加懂得感恩和珍惜。

希望这些名言能给您带来启发和力量。