每当民族情感需要表达时,人们总会想起那些穿越时空的诗句,陆游临终前写下的"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁",短短十四个字,凝聚了诗人毕生的家国情怀,这样的爱国诗歌之所以能流传千古,不仅因为其炽热的情感,更在于精妙的艺术表达。

诗歌的源流与传承

中国爱国诗歌的传统可追溯至《诗经》。《无衣》中"岂曰无衣,与子同袍"的铿锵诗句,展现了先秦时期将士们同仇敌忾的壮志豪情,这首收录在《秦风》中的古老诗篇,创作于秦地军民抗击外敌的背景下,通过重章叠句的修辞手法,将战士们团结互助、共赴战场的情怀表达得淋漓尽致。

屈原的《离骚》开创了个人与国家命运紧密相连的诗歌传统。"长大息以掩涕兮,哀民生之多艰",诗人将个人政治失意的痛苦转化为对国家前途的深切忧虑,这首长篇政治抒情诗诞生于战国末期楚国危难之时,屈原运用香草美人的象征体系,构建起一个瑰丽而悲壮的诗歌世界。

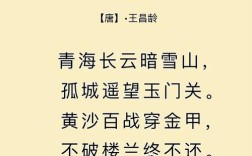

唐代的边塞诗将爱国情怀推向新的高度,王昌龄的"黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还"展现了戍边将士的英勇无畏,这些诗作产生于盛唐开边拓土的历史背景下,诗人常采用对比手法,将塞外风光与战争残酷并置,强化了保家卫国的主题。

经典作品的深度解析

杜甫在《春望》中写道:"国破山河在,城春草木深。"这首五言律诗创作于安史之乱期间,诗人被困长安,眼见国家残破,内心充满忧愤,诗中"感时花溅泪,恨别鸟惊心"的移情手法,将自然景物与诗人情感完美融合,达到了情景交融的艺术境界。

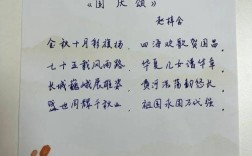

岳飞的《满江红》是宋代爱国词的代表作。"三十功名尘与土,八千里路云和月"道出了抗金将领的艰辛历程,这首词运用了强烈的对比手法,将个人功名视若尘土,而将报国之路写得壮丽辉煌,词中"靖康耻,犹未雪"的直白表述,体现了南宋初期主战派将领收复失地的坚定决心。

文天祥的《过零丁洋》创作于南宋灭亡之际,"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"成为千古绝唱,诗人运用双关修辞,"零丁洋"既指地理位置,又暗含诗人孤军奋战的处境,这种巧妙的语言运用,使诗歌意境更为深远。

艺术手法的精妙运用

爱国诗歌常采用意象象征的手法,于谦《石灰吟》中"粉身碎骨全不怕,要留清白在人间",以石灰象征坚贞不屈的品格,这种托物言志的手法,使抽象的民族气节变得具体可感。

对比手法在爱国诗歌中尤为常见,林则徐"苟利国家生死以,岂因祸福避趋之",将国家利益与个人祸福形成鲜明对比,突出了以国家为重的崇高情怀,这种修辞手法强化了诗歌的感染力,使主题更加突出。

用典是爱国诗歌的另一特色,秋瑾《鹧鸪天》中"休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣",化用龙泉宝剑的典故,表达女性同样可以担当救国重任,恰当的用典既丰富了诗歌内涵,又传承了历史文化。

现代传承与创新发展

在当代语境下,传统爱国诗歌仍具有强大生命力,这些经典作品通过教育体系、文化活动等多种渠道继续传播,中小学语文教材中精选的爱国诗篇,帮助青少年建立文化认同;传统节日中的诗词吟诵活动,让古典作品在现代生活中焕发新生。

创作手法上,现代诗人也在继承中创新,有的采用传统格律书写新时代内容,有的在自由诗中融入古典意象,这种创新不仅延续了诗歌传统,更使其与当代人的情感体验相连接。

读者在欣赏这些作品时,应当结合创作背景理解其深层含义,也要认识到这些诗歌的价值不仅在于文学成就,更在于其中蕴含的精神力量,它们记录了一个民族在历史长河中的心路历程,展现了中华文化中深厚的家国情怀。

当我们品读这些爱国诗篇时,实际上是在与历史对话,每一首经典作品都承载着特定时代的民族记忆与情感,这种跨越时空的情感共鸣,正是中华文化得以延续的重要纽带,在今天这个全球化时代,重新审视这些诗歌作品,有助于我们更深刻地理解文化根脉,建立文化自信,这些诗歌不仅是文学遗产,更是民族精神的生动写照,它们以独特的艺术方式,塑造着我们的文化认同。