(空一行)

每当翻开厚重的历史卷册,总有一些诗句如钟声般穿透时光,重重敲击在心灵深处。“国破山河在,城春草木深”,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”……这些饱含血泪与力度的文字,不仅是文学瑰宝,更是民族记忆的载体,它们以独特的艺术形式,将历史的真相与民族的伤痛,镌刻进一代代人的精神血脉。

历史回响:诗歌中的国殇记忆

中国近代史,是一部充满屈辱与抗争的编年史,反映这段“国耻”岁月的诗词,其作者往往是历史的亲历者与见证人,他们用笔墨,为时代留下了最真切的注脚。

秋瑾的《黄海舟中日人索句并见日俄战争地图》,便是此类诗歌的典范。“忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰?”诗中喷薄而出的,是作者面对国土被列强瓜分时,那种椎心泣血的悲愤与誓死挽救民族危亡的壮志,秋瑾作为近代民主革命志士,她的生命轨迹与诗歌创作完全交融,其作品就是她革命生涯与爱国精神最直接的体现。

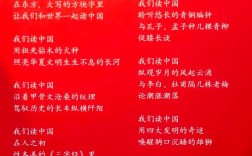

同样,闻一多先生的《七子之歌》,其创作背景直接关联到殖民者占据中国领土的历史,诗人以被掠走的“孩儿”口吻,泣诉与“母亲”(祖国)分离的哀痛与对回归的渴望。“母亲!我要回来,母亲!”这深情的呼唤,在当年激起了无数国人的共鸣,这首诗的“出处”与“背景”紧密交织,使其超越了文学范畴,成为特定历史时期的社会宣言与民族集体情感的出口。

理解这类诗歌,必须将其放回具体的历史语境中,读者在品读时,若能主动查阅诗歌创作的年月、当时发生的重大历史事件以及作者的人生境遇,便能更深刻地体会字里行间所蕴含的沉痛情感与不屈精神,这种“知人论世”的解读方法,是打开历史诗歌情感与思想大门的关键钥匙。

艺术匠心:悲愤情感的诗意表达

这些承载着国耻记忆的诗歌,之所以拥有穿越时空的感染力,除了其深厚的思想内涵,还在于作者们高超的“使用手法”,即艺术表现技巧。

意象的精心营造是首要特征,诗人常选取“破碎的山河”、“风中的劲草”、“黑暗的牢笼”、“血与火”等意象,来象征危难的祖国与不屈的民魂,艾青在《雪落在中国的土地上》写道:“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”这里的“雪”与“寒冷”,既是自然环境的描写,更是当时中国严峻的社会形势与人民深重苦难的艺术缩影,意象的运用,使抽象的民族苦难变得可感可触。

凝练而富有张力的语言是另一核心手法,在格律诗或短小的现代诗中,诗人必须在有限的字数内承载巨大的情感与思想能量,杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,寥寥十字,将国破之痛、家亡之恨与自然景物相融合,情感浓度极高,达到了言有尽而意无穷的艺术境界。

多样化的修辞格也增强了诗歌的表现力,反复的运用,如《七子之歌》中持续的呼唤,强化了哀恳与期盼的情感;对比的手法,如昔日繁华与当下荒凉的对照,加剧了今昔之感的震撼;象征的笔法,则赋予具体物象以深远寓意,这些艺术手段的综合运用,共同铸就了历史诗歌沉郁顿挫、感人至深的审美特质。

精神传承:历史诗歌的当代价值

时移世易,这些诞生于烽火年代的诗歌,其价值并未随岁月流逝而褪色,在和平发展的今天,它们依然具有重要的教育意义与精神引领作用。

对于教育工作者与文化传播者而言,引导青少年学习这些诗歌,是进行爱国主义与历史教育的重要途径,在学习“使用方法”上,不应是枯燥的背诵,而应通过创设情境——如结合历史影像资料、组织专题朗诵会、开展深度阅读与讨论等方式,让年轻一代真正走进诗歌的内核,感受历史的温度,理解民族精神的由来。

对于每一位普通读者,这些诗歌是砥砺民族气节、培养家国情怀的精神资粮,在品读岳飞“靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭!”的悲壮时,我们感受到的是对国家的忠诚与责任;在诵读吉鸿昌“国破尚如此,我何惜此头”的绝笔时,我们汲取到的是视死如归的民族正气,这种精神的洗礼,能够帮助我们在纷繁复杂的现实中,保持清醒的历史认知与坚定的文化自信。

铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了更好地珍爱和平、开创未来,这些凝结着民族血泪与智慧的诗歌,正是我们前行路上不可或缺的清醒剂与动力源,它们提醒我们,个人的命运始终与国家的兴衰紧密相连,唯有不忘来时路,方能走好未来道。

(空一行)