每当春风拂过天空城的塔尖,诗行便如藤蔓般缠绕在云端剧场,这座以诗歌为血脉的浮空之岛,正迎来三年一度的诗歌盛会,平仄格律与先锋实验相互碰撞,古典韵律与现代意识彼此交融,构成独特的文学景观。

溯源:从古老吟唱到当代诗语

中国诗歌的源流可追溯至《诗经》的"蒹葭苍苍",这些源自民间的歌谣经过乐官整理,成为最早的诗歌总集,屈原在沅湘流域行吟创作的《九歌》,将楚地巫文化与个人政治理想熔铸成瑰丽辞章,至唐代,李白登太白峰时写下"举手可近月"的飘逸,杜甫面对残破长安沉淀出"国破山河在"的沉郁,二者共同构成盛唐气象的双翼。

宋代词人苏轼在黄州月夜泛舟,以《赤壁赋》完成诗与哲学的完美融合,元明清时期,散曲的市井气息与性灵派的个性解放,不断拓展着诗歌的疆界,这些经典作品不仅承载着创作者的生命体验,更成为解码历史文化的密钥。

技艺:诗歌创作的多元路径

传统诗词创作讲究"赋比兴"的运用,赋如杜甫《北征》的铺陈叙事,比似李贺"大江翻澜神曳烟"的奇崛比喻,兴若《诗经》开篇"关关雎鸠"的自然起兴,格律方面,近体诗需遵循平仄规则,如王维"明月松间照"中"明月"为平仄,"照"为仄声,形成声调起伏,词牌创作则要依谱填词,《沁园春》的豪放与《浣溪沙》的婉约各有其韵律特征。

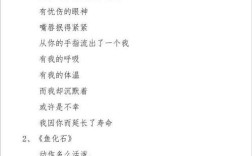

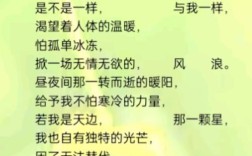

现代诗歌创作更注重意象营造,卞之琳在《断章》中构建的"看风景人"视角,形成时空交错的审美效果,海子"麦地"意象群承载着农耕文明的诗意想象,翟永明在《女人》组诗中通过身体书写建立女性诗歌美学。

实践:诗歌的当代应用场景

在天空城诗歌节现场,我们看到诗歌正以崭新形态融入现代生活,数字诗人将算法与平仄结合,生成具有古典韵味的电子诗篇,在中央广场的诗歌工作坊,参与者通过"意象抽取"游戏,从传统诗词中获取创作灵感,教育领域,诗歌教学从单纯的背诵转向创作实践,学生通过改写《春江花月夜》体验古典诗歌的意境营造。

社交媒体上,诗歌朗诵视频配以动态水墨视觉,使"人生若只如初见"这样的经典诗句获得全新传播形态,文创领域,将杜甫《秋兴》刻于书签,王维山水诗化作茶具纹样,让诗歌以物质形态介入日常生活。

鉴赏:进入诗歌的多种方式

理解诗歌需要建立多元解读框架,对于古典诗词,可结合历史语境进行细读,如理解李商隐《锦瑟》需了解晚唐的政治氛围与诗人的个人遭遇,现代诗歌鉴赏则要关注语言创新,北岛的"卑鄙是卑鄙者的通行证"通过悖论修辞构建批判力度。

比较阅读能带来更深理解,将陶渊明的田园诗与华兹华斯的自然诗对读,可发现中西自然观差异,声音维度同样重要,徐志摩《再别康桥》的旋律感,洛夫《烟之外》的节奏变化,都是诗歌艺术的重要组成部分。

在这个信息过载的时代,诗歌依然保持着净化心灵的独特力量,当我们站在天空城的观星台朗诵"星垂平野阔",那些穿越千年的诗句仍在与当代人的情感产生共鸣,诗歌不是束之高阁的古董,而是持续生长的生命体,在每一次真诚的阅读和创作中获得新生。