诗歌,是语言凝练的艺术,是情感浓缩的精华,它跨越千年时光,依然能触动今人的心弦,当我们翻开诗卷,便开启了一场与历史、与自我、与美的深刻对话。

溯源:诗歌的源流与演变

中国诗歌的源头,是远古先民在劳动与祭祀中发出的有节奏的吟唱。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风、雅、颂”的划分,清晰地展现了诗歌与民间生活、宫廷礼仪及宗庙祭祀的紧密联系。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是自然景象的描绘,更是淳朴情感的率真表达。

随后,以屈原《离骚》为代表的楚辞,以其瑰丽的想象、华美的辞藻与激越的情感,开创了浪漫主义诗歌的先河。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这种执着探索的精神,至今仍激励着我们。

至唐代,诗歌发展至巅峰,格律诗趋于完善,李白以“清水出芙蓉,天然去雕饰”的飘逸,书写盛唐的豪迈;杜甫则以“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉郁,记录时代的疮痍,他们的诗作,既是个人才情的挥洒,也是社会历史的镜像。

宋词的出现,将音乐与文学更紧密地结合,苏轼的“大江东去”,柳永的“晓风残月”,或豪放,或婉约,都在固定的词牌格律中,极大地拓展了情感表达的维度。

知人:作者生平与时代烙印

要真正读懂一首诗,不能不了解它的创作者,诗人的生平经历、思想情感乃至所处时代的特征,都深深烙印在字里行间。

陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡,源于他辞官归隐、躬耕自足的人生选择,其诗作构建了中国文人的精神家园——桃花源,读他的诗,需理解其不与世俗同流合污的高洁志趣。

李清照的词,前期多写闺阁情趣与自然风光,清新明快;靖康之变后,国破家亡、颠沛流离的遭遇,使其词风转为沉郁凄怆,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,个人的哀愁与时代的悲剧融为一体。

了解作者,并非简单地给诗歌贴标签,而是为了更深入地走进诗歌的内在世界,感受那颗在特定时空下跳动的心灵。

论世:创作背景与深层意蕴

诗歌是时代的产物,任何伟大的作品,都离不开其孕育的土壤,创作背景包括具体的事件、社会环境和历史潮流。

杜甫被誉为“诗史”,因为他的诗篇真实反映了安史之乱前后唐代社会的巨大动荡,读《春望》“国破山河在,城春草木深”,若不置于山河破碎、家人离散的战乱背景下,便难以体会其中深沉的悲痛与忧思。

南宋诗人陆游,一生致力于抗金复国,他的绝笔诗《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,那股至死不渝的爱国情怀,只有放在南宋偏安一隅、北伐屡屡受挫的历史语境中,才能被深刻理解。

解读诗歌时,探寻其创作背景,如同掌握了一把钥匙,能帮助我们开启诗歌意蕴的厚重之门。

品鉴:意象、意境与表现手法

诗歌之美,很大程度上在于其独特的艺术表现。

意象是融入诗人主观情感的客观物象。“月亮”在诗中就不仅仅是天体,它可以是思乡的寄托(“举头望明月,低头思故乡”),可以是永恒的象征(“人生代代无穷已,江月年年望相似”),也可以是团圆的期盼(“但愿人长久,千里共婵娟”),品味意象,是理解诗歌情感的基础。

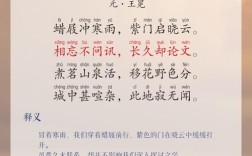

意境则是意象组合所营造出的艺术境界,是情与景、意与境的交融,王维的诗被誉为“诗中有画”,其《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,描绘的不仅是一幅幽静的山居秋景图,更传递出诗人远离尘嚣、闲适自得的心境,这种意境需要读者沉潜其中,用心感受。

诗歌常用的表现手法也极为丰富:

- 赋、比、兴:《诗经》开创的传统。“赋”是直陈其事;“比”是打比方,如“手如柔荑,肤如凝脂”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如“关关雎鸠”引出君子对淑女的爱慕。

- 用典:援引历史故事或前人诗句,以简练的文字表达丰富的内涵,辛弃疾的词中就大量用典,借古人之事抒写自身怀抱。

- 虚实结合:实写眼前之景,虚写想象之境,拓展了诗歌的时空感。

- 对比、衬托:通过强烈的差异,突出所要表达的重点。

致用:诗歌在现代生活中的应用

古典诗歌并非尘封的古董,它完全可以融入我们的现代生活,提升我们的精神品质与表达水平。

- 提升语言表达:诗歌是语言的精粹,学习和引用诗句,能让我们的谈吐和文字更具文采与深度,在演讲或写作中,恰当引用一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,比单纯说“我会努力”更有力量。

- 滋养内在心灵:在快节奏的现代社会,诗歌是一方宁静的栖息地,当感到焦虑时,读读王维,能获得内心的平和;当遭遇挫折时,品味苏轼的“一蓑烟雨任平生”,能学会豁达与坚韧。

- 增强审美能力:诗歌教会我们发现和欣赏美,它训练我们对语言、声音、意象和情感的敏感度,这种审美能力可以迁移到对音乐、绘画、乃至日常生活的观照中。

- 应用于创作:现代广告文案、歌词创作、乃至品牌命名,都常从古典诗歌中汲取灵感,一句恰到好处的诗,能瞬间提升作品的文化底蕴和感染力。

遇见诗歌,是一场美丽的缘分,它不需要我们正襟危坐地研究,只需在某个清晨或黄昏,静心读上一首,感受语言的韵律,体会情感的流淌,让千年前的光辉,照亮我们当下的生活,诗歌的魅力在于,它总能以最凝练的方式,说出我们心中所有、笔下所无的复杂感受,这份穿越时空的共鸣,正是我们持续阅读、品味并热爱诗歌的根本原因。