诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着人类最精微的情感与时代的呼吸,当我们谈论诗歌,尤其是那些历经岁月淘洗依然熠熠生辉的经典之作,我们其实是在开启一份厚重的文化档案,每一首诗,都是一份完整的情感档案与历史备忘录,记录着作者的灵魂轨迹与时代的脉搏。

溯源:在字句间探寻诗意的源头

理解一首诗,如同进行一次考古发掘,诗的出处,是其文化基因的坐标,它可能源自《诗经》的“蒹葭苍苍,白露为霜”,承载着先秦民间最朴素的歌唱;也可能诞生于盛唐的“秦时明月汉时关”,回荡着边塞的雄浑与苍凉,探寻出处,就是为诗歌定位其生长的文化土壤,当我们知道《古诗十九首》并非一人一时之作,而是汉代文人群体生命意识的集体流露,便能更深切地体会其中“人生天地间,忽如远行客”的普遍性悲慨。

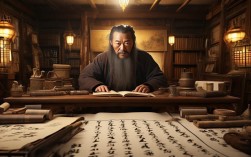

而作者,是这份档案最重要的书写者,他们的生平、际遇、思想,是解读诗作的密钥,读杜甫,需了解他身处大唐由盛转衰的剧变之中,个人颠沛流离与国家支离破碎紧密交织,方能懂得“感时花溅泪,恨别鸟惊心”中,那草木皆兵的沉痛,读苏轼,需知晓其屡遭贬谪却旷达自适的襟怀,才能领悟“一蓑烟雨任平生”不仅是写景,更是一种穿透苦难的人生哲学,作者的生命体验,如同密码,为我们解锁了诗歌的深层意蕴。

创作背景,则构成了诗歌诞生的具体历史现场,它可能是安史之乱那样宏大的时代动荡,也可能是一次具体的送别、一场夜雨、一次登高,李白的《早发白帝城》,若不知其写作于流放途中遇赦东归之时,便难以完全感受“千里江陵一日还”背后那绝处逢生的轻快与狂喜,背景为诗歌提供了最真实的注脚,让静止的文字重新流动起来,恢复其最初的生命热度。

品鉴:在韵律中解析诗艺的密码

诗歌之所以为诗,在于其独特的艺术手法,这些手法是诗人锻造情感的利器,也是我们进入诗歌美学殿堂的阶梯。

意象,是诗歌的基本构成单元,是主观情意与客观物象的融合,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加的意象,无需任何赘言,便直接构建出一幅苍凉萧瑟的秋日图景,旅人的愁思尽在其中,意象的选择与组合,直接决定了诗歌的意境与格调。

韵律与节奏,是诗歌的音乐性外壳,中国古典诗词的平仄、对仗、押韵,构成了内在的听觉美感,如李清照的《声声慢》,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串的叠字,不仅在声音上营造出徘徊低迷的节奏感,更在语义上层层递进,将一种空虚无依的愁绪渲染得淋漓尽致,现代诗歌虽形式自由,但其内在的情绪节奏、语感张力,同样构成了独特的韵律之美。

象征与隐喻,是诗歌通往深邃的桥梁,它们让诗歌超越字面意义,拥有更广阔的阐释空间,屈原以“香草美人”象征高洁品格,闻一多以“一沟绝望的死水”隐喻沉滞的旧中国,这些手法使诗歌言有尽而意无穷,邀请读者参与其中,共同完成意义的生成。

致用:让古典诗情照进现实生活

经典诗词并非博物馆里的陈列品,它们具有超越时代的生命力,能够巧妙地融入现代生活,提升我们的精神品质与表达层次。

在个人修养层面,诗歌是情感的容器与共鸣箱,当我们遭遇挫折,低吟一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,能从李白的豪情中汲取力量;当我们思念远方,一句“此时相望不相闻,愿逐月华流照君”,让张若虚的月光照亮内心的温情,诗歌为我们提供了表达复杂情感的现成语汇,让我们的内心世界更丰盈、更雅致。

在人际交往中,恰当的诗词引用能极大提升沟通的质感,在书信或致辞的结尾,用“愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁”来表达长久的情谊,远比直白的语言更显真挚隽永,在描述风景时,一句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的化用,能瞬间提升描述的意境,这种运用,是对传统文化活学活用的体现。

在审美教育上,长期浸润于优秀的诗歌,能潜移默化地塑造我们的审美眼光,诗歌教会我们如何观察生活——如何欣赏“细雨鱼儿出,微风燕子斜”的细微动静,如何体会“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的幽静之美,它将我们感受世界的方式锻炼得更加敏锐、精细。

真正读懂一首诗,需要我们调动全部的生命经验与想象力,去贴近那个时代的温度,去感受那颗心灵的跳动,它不仅是知识的获取,更是一场灵魂的对话,在信息爆炸的今天,这些经过千百年淬炼的诗句,为我们提供了一种对抗浮躁与浅薄的珍贵资源,它们安静地存在于文化的档案库中,随时准备为每一个愿意驻足聆听的心灵,提供慰藉、智慧与力量,这份由汉字书写的情感档案,是我们民族永不褪色的精神底色。