长征,作为中国革命史上的壮丽篇章,不仅承载着深厚的历史记忆,更催生了众多感人至深的诗歌作品,这些诗歌以凝练的语言、激昂的节奏和深刻的情感,再现了那段艰苦卓绝的征程,成为中华民族精神财富的重要组成部分,在诗歌朗诵活动中,长征题材的作品常被选为经典篇目,因其既能传递历史厚重感,又能激发听众的爱国情怀,要深入理解和朗诵这些诗歌,需从多个角度入手,包括诗歌的出处、作者生平、创作背景、朗诵技巧及艺术手法等。

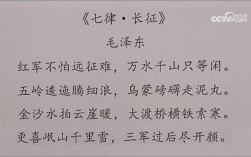

长征诗歌的出处多样,既有在长征途中即兴创作的短诗,也有事后回顾历史的鸿篇巨制,许多作品出自红军将士之手,他们在行军间隙用诗歌记录见闻、抒发情感,毛泽东的《七律·长征》便是其中的代表作,写于1935年10月,红军主力抵达陕北后,这首诗以豪迈的笔触概括了长征的全过程,从“红军不怕远征难”到“三军过后尽开颜”,短短八句便勾勒出险阻与胜利的画卷,类似的作品还包括陈毅的《梅岭三章》,创作于1936年,反映了他在南方游击战中的坚韧精神,这些诗歌最初多以手抄本或口头传诵的形式流传,后来被收录进各类诗集和党史文献,成为研究长征历史的重要资料,了解诗歌的出处,有助于朗诵者把握其原始语境,避免误读或过度演绎。

作者的生平与创作背景密不可分,是理解长征诗歌情感内核的关键,以毛泽东为例,他不仅是红军的领导者,还是一位杰出的诗人,在长征期间,毛泽东亲身经历了雪山草地的艰险、敌军的围追堵截,以及内部的思想斗争,这些经历赋予他的诗歌一种独特的权威性和真实性。《七律·长征》中,“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”等句,既是对自然景观的描绘,也是对红军英勇精神的赞颂,作者通过诗歌将个人体验与集体命运融合,使得作品不仅具有历史价值,还充满人文关怀,其他作者如肖华,其作品《长征组歌》创作于1965年,基于大量历史资料和访谈,以组诗形式再现长征的多个场景,肖华虽未亲历长征,但他通过深入调研,继承了红军的革命传统,使诗歌成为教育后代的载体,在朗诵时,了解作者的身份和动机,能帮助诵读者更准确地传达诗歌的情感基调,例如在表现毛泽东作品时,需兼顾领导者的威严与诗人的激情。

创作背景往往决定了诗歌的主题和风格,长征发生于1934年至1936年,是中国共产党和红军为摆脱国民党围剿而进行的战略转移,这段历史充满牺牲与希望,诗歌因此常以悲壮与乐观并存的面貌出现,在《七律·长征》中,毛泽东将长征比喻为“万水千山只等闲”,既反映了现实的残酷,又彰显了革命者的豪情,背景知识还包括具体事件,如遵义会议、强渡大渡河、过雪山草地等,这些在诗歌中常有隐晦或直接的体现,朗诵者若熟悉这些历史细节,便能在处理诗句时注入更多层次感,比如在读到“大渡桥横铁索寒”时,联想到飞夺泸定桥的惊险场面,从而增强朗诵的感染力。

在诗歌朗诵的使用方法上,长征题材作品要求诵读者注重情感与节奏的平衡,选择合适的诗歌至关重要,应根据场合和受众来决定,例如在纪念活动中,可选《七律·长征》这类气势恢宏的作品;在教育场景中,则可用《梅岭三章》来突出个人奋斗,朗诵前需反复练习,熟悉诗歌的韵律和结构,长征诗歌多采用传统诗词形式,如七律或绝句,讲究平仄和对仗,诵读者应通过朗读训练,掌握停顿、重音和语调的变化,在《七律·长征》中,“红军不怕远征难”一句,重音可放在“不怕”上,以突出决心;后句“万水千山只等闲”则需轻快处理,体现举重若轻的态度,朗诵时可辅以肢体语言和音乐,但避免过度表演,以免分散听众对诗歌本身的注意力,实践表明,结合历史影像或背景介绍,能提升朗诵的教育效果,让观众更易融入诗歌情境。

使用手法方面,长征诗歌融合了多种艺术技巧,包括比喻、象征、对仗和夸张,比喻手法在毛泽东诗中尤为常见,如“五岭逶迤腾细浪”,将险峻山峦比作细浪,既减轻了行军的沉重感,又烘托出红军的无畏精神,象征手法则用于表达深层寓意,红旗漫卷西风”中的红旗,不仅是实物,更代表革命信念的飘扬,对仗技巧增强了诗歌的节奏感,像“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”,通过冷暖对比,生动呈现了战场的变幻,朗诵时,诵读者应敏锐捕捉这些手法,并通过声音变化来凸显它们,在处理夸张表达时,可适当提高音调,以强调情感的澎湃;而对仗句则需保持平衡的语速,让听众感受到诗歌的韵律美。

从个人视角看,长征诗歌朗诵不仅是一种艺术表现形式,更是传承历史与精神的重要途径,在当今快节奏的社会中,这些诗歌提醒人们勿忘初心,砥砺前行,通过朗诵,我们能将书本上的文字转化为鲜活的情感体验,激发新一代对历史的兴趣与尊重,建议诵读者在准备过程中,多查阅历史资料,甚至参观长征纪念馆,以加深对诗歌的理解,结合现代媒体,如录制朗诵视频或举办线上诗会,能让长征诗歌在数字时代焕发新生,朗诵的目标是让诗歌中的革命精神融入日常生活,成为个人成长的动力。