春末夏初,空气中开始浮动着暑热的预兆,而五月,正站在这个季节交替的门槛上,它没有初春的料峭,也尚未抵达盛夏的酷烈,这种独特的温润与丰饶,自古至今,一直是诗人笔下最钟情的题材之一,当我们谈论五月的诗歌,并非仅仅在谈论一个月份的名称,我们是在触碰一种绵延千年的情感共鸣,是在学习如何用语言的棱镜,去分解和重构这个季节所蕴含的无限光影。

要真正读懂一首关于五月的诗,首先需要了解它的“身世”,这包括诗的出处、作者以及孕育它的那片土壤——创作背景,这些元素共同构成了解读诗歌的第一把钥匙。

以南宋诗人陆游的《幽居初夏》为例:“湖山胜处放翁家,槐柳阴中野径斜,水满有时观下鹭,草深无处不鸣蛙,箨龙已过头番笋,木笔犹开第一花,叹息老来交旧尽,睡来谁共午瓯茶。”这首诗的标题虽点明“初夏”,但诗中“箨龙已过头番笋,木笔犹开第一花”的景象,正是农历五月前后江南的典型风物,了解陆游其人是关键:他是一位毕生怀抱收复中原理想的爱国诗人,晚年却被迫闲居故乡山阴,当我们带着这个背景去读,便会发现,诗中闲适的湖山、鹭鸟、鸣蛙之下,潜藏的是“老来交旧尽”的深沉孤独与壮志未酬的无奈喟叹,那杯无人共品的“午瓯茶”,其苦涩远不止于味觉,五月的勃勃生机,恰恰反衬了诗人内心的寂寥。

再看西方诗歌,英国诗人阿尔弗雷德·丁尼生的《洛克斯利田庄》中有这样的段落:“在五月,燕子呢喃,莺鸟歌唱, / 整片田野沐浴着太阳的光亮。”这首诗创作于19世纪维多利亚时代中期,丁尼生以其对自然景观细腻、感性的描绘而闻名,这里的五月,充满了明亮、欢快的声音与色彩,它反映了工业革命进程中,人们对田园牧歌式生活的怀念与理想化勾勒,与陆游诗中个人命运与家国情怀交织的沉郁不同,丁尼生的五月更侧重于对自然之美本身的礼赞与沉醉。

由此可见,同样描绘五月,不同的“身世”会赋予它截然不同的气质,在阅读时,主动探寻诗歌的出处和创作背景,就如同拿到了进入诗人内心世界的路线图。

掌握了诗歌的“身世”,下一步便是学习如何“使用”它,这里的“使用”并非功利性的利用,而是指我们如何将诗歌融入自身的生命体验,让它成为我们感受世界、表达情感的媒介。

最直接的方法是情境代入与情感共鸣,在一个温暖的五月傍晚,当你看到草木丰茂,或许会自然想起陆游的“草深无处不鸣蛙”,那一刻,你感受到的不仅是自然的声响,还有一种跨越时空的、关于时光流逝的共通心境,当你与友人于初夏郊游,共享欢愉时,丁尼生诗中那“整片田野沐浴着太阳的光亮”的意象,或许能为你当下的快乐找到最精炼的文学注脚,诗歌于此,成为一种情感的放大器与精确的表达工具。

更深一层,诗歌可以作为我们观察世界的独特视角,诗人往往拥有将寻常事物“点化”为艺术的能力,他们描写五月,很少平铺直叙,而是运用各种精妙的艺术手法,以唐代诗人李贺的《五月》片段为例:“雕玉押帘额,轻縠笼虚门,井汲铅华水,扇织鸳鸯纹。”他并未直接说五月如何华美,而是通过“雕玉”、“轻縠”、“铅华水”、“鸳鸯纹”这些极具质感的意象,编织出一个富丽而略带慵懒的初夏闺阁图景,这种“意象叠加”的手法,极大地增强了诗歌的画面感和含蓄美。

另一种常见手法是感官的全方位调动,诗人描绘五月,绝不会只满足于视觉,他们会捕捉“莺鸟歌唱”的听觉,“午瓯茶”的味觉与嗅觉,以及“轻縠”拂过的触觉想象,这种多感官的书写,使得诗歌中的五月不再是扁平的图画,而是一个可感、可听、可闻的立体世界,我们在阅读和借鉴时,也应有意识地调动自己的全部感官去体验和描绘,让文字变得鲜活可触。

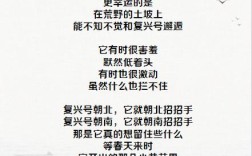

隐喻和象征,则是诗歌赋予五月更深层意蕴的高级手段,五月,在不少文化中象征着青春、生机与爱恋,但也因其临近夏季,而隐含了盛极而衰的哲学思考,诗人笔下五月的繁花,可能隐喻着正盛的年华;那渐起的暑气,或许象征着即将到来的现实考验或时光的催迫,理解这些潜在的象征意义,能让我们在阅读时,穿透字面,抵达更幽远的思想深处。

当我们谈论诗歌,尤其是像“五月”这样一个充满生命张力的主题时,最终都会回归到个人与文本之间最直接的对话,就我个人而言,五月诗歌最动人的力量,在于它捕捉了“将盛未盛”的临界之美,它不像盛夏那样毫无保留地宣泄热情,而是在暖风与微凉、萌发与成熟之间,维持着一种精妙的平衡,这种平衡感,恰恰是诗歌艺术所追求的境界——在有限的语言中,表达无限的情思;在具体的意象里,蕴含抽象的哲思。

每一首关于五月的诗,都是诗人与时光的一次谈判,他们试图用文字凝固季节的片刻永恒,而我们作为读者,在品读这些诗行时,实际上也是在重新校准自己与自然、与时间的关系,我们不仅看到了千百年前的湖山与鹭鸟,也照见了自己生命中一个个相似而独特的五月午后,诗歌的魅力,正在于这种跨越时空的共情与理解,它让个体的体验得以连接,让瞬间的美感获得不朽的生命。