自古以来,“食”便是华夏文明的重要基石,它不仅关乎个体的生存,更承载着社会的礼仪与风范,关于文明用餐的智慧,早已通过历代先贤的名言警句融入我们的文化血脉,这些凝练的语言,不仅是行为准则,更是修身养性的明镜,理解并运用这些名言,能让我们的日常餐饮更具文化深度与人文温度。

溯源:名言中的历史回响

名言警句的价值,首先在于其深厚的历史与文化底蕴,了解其出处、作者与创作背景,能让我们更深刻地领悟其精髓。

-

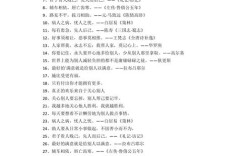

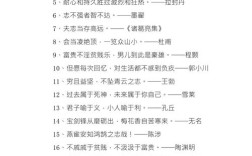

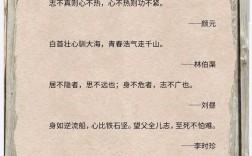

“食不言,寝不语。”——出自《论语·乡党》

这句话的创作者是至圣先师孔子,记载于其弟子及再传弟子整理的语录集《论语》中,它并非凭空而来的教条,而是孔子本人身体力行的生活准则在特定场景下的真实写照。《乡党》篇详细描述了孔子在朝堂、乡邻、宴饮等不同场合中,恪守周礼、言行合一的君子风范,在用餐和就寝时保持安静,不仅是为了体现对共餐者与自我的尊重,更是为了专注于当下之事——细嚼慢咽以利健康,安心静卧以养精神,这背后是儒家对“礼”的极致追求,将外在规范内化为个人修养,于细微处见真章。

-

“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”——出自《朱子家训》

此句出自明末清初著名理学家、教育家朱柏庐的《朱子家训》,这部家训是朱柏庐用以教导子孙、治家修身的著作,全文仅五百余字,却涵盖了勤俭、和睦、读书、处世等方方面面,创作于明清易代之际,社会历经动荡,物质生产尚在恢复,朱柏庐以此告诫后人,务必珍惜劳动成果,养成勤俭节约的美德,这句话将珍惜粮食与珍惜衣物并举,深刻揭示了所有生活资料的获得都蕴含着艰辛的劳动,从而唤起人们的感恩与节俭之心,奠定了中华民族勤劳俭朴的传家宝。

-

“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”——出自《悯农》

这是唐代诗人李绅《悯农》诗中的千古名句,李绅早年目睹农民艰辛,创作了组诗《悯农》,深刻反映了封建社会中农民的生存状态,表达了对劳动人民的深切同情,这首诗的创作背景使其超越了简单的节俭劝诫,更带有一种对社会不公的批判和对劳动价值的崇高敬意,它用最质朴、最形象的语言,描绘出烈日下农夫挥汗如雨的场景,直击心灵,让每一位用餐者都能直观地感受到粮食的珍贵。

践行:名言的现代应用艺术

先贤的智慧不应只停留在书本上,更应活用在我们的日常生活中,掌握这些名言的使用方法与技巧,能让教育引导事半功倍。

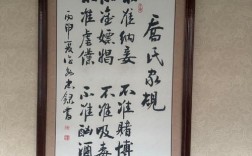

环境营造法: 将精选的文明用餐名言,以书法、装饰画、桌贴等形式,巧妙布置在餐厅、食堂等公共用餐区域的醒目位置,在取餐处张贴“一粥一饭,当思来处不易”,在餐桌上放置“食不言,寝不语”的雅致卡座,这种方法通过环境进行无声的浸润与提醒,营造出浓厚的文化氛围,使人们在潜移默化中接受熏陶,自觉调整自身行为。

时机引导法: 在恰当的时机引用名言,能起到画龙点睛的作用,当看到孩子吃饭时大声喧哗,家长可以温和地提示:“宝宝,我们是不是应该学习孔子说的‘食不言’呀?”当发现有人浪费食物时,可以委婉地借用“粒粒皆辛苦”来引发思考,关键在于语气要友善、引导而非说教,将名言作为沟通的桥梁,而非批评的武器。

故事阐释法: 对于孩子或初次接触这些名言的人,直接讲解含义可能略显枯燥,如果能结合名言背后的故事进行讲述,效果会好得多,在讲解“食不言”时,可以讲讲孔子在周游列国途中,即使条件艰苦,依然坚持礼仪的故事;在解释“粒粒皆辛苦”时,可以生动描述古代农民耕种的整个过程,故事能让抽象的道理变得具体可感,更容易被理解和记忆。

以身作则法: 最有力的教育永远是身教胜于言传,如果教育者自己能够率先垂范,安静用餐、珍惜粮食、举止得体,那么他口中引用的名言将更具说服力,当孩子看到父母每次都把碗里的饭菜吃干净,他自然能体会到“当思来处不易”的分量;当团队成员看到领导在商务宴请中彬彬有礼,他们也会更加注重自己的用餐仪态,行动是最好的语言,是名言活在当下的最佳证明。

融合:古典智慧与现代文明的对话

在当代社会,文明用餐的内涵在传承古典智慧的基础上,也有了新的延伸。“光盘行动”的理念正是对“粒粒皆辛苦”的现代呼应;使用公筷公勺、合理点餐不铺张浪费,则是“礼”在公共卫生与可持续发展层面的新体现,我们可以将古典名言与现代倡导相结合,赋予其新的生命力,在倡导使用公筷时,可以引申“席不正不坐”的严谨精神,强调对饮食卫生的规范;在反对食物浪费时,重申“俭,德之共也”的古训,将节俭提升到个人品德与社会责任的高度。

名言警句如同文化基因,承载着民族的记忆与智慧,关于文明用餐的这些经典语句,跨越时空,依然闪烁着耀眼的光芒,它们不仅仅是规矩,更是一种生活美学和人生哲学,让我们不仅记住这些句子,更将其中蕴含的尊重、感恩、节俭与自律精神,融入每一次举箸端碗之间,当文明的细节成为习惯,我们便不仅在滋养自己的身体,也在传承和延续一种优雅而富有生命力的文化,这或许就是先贤留给我们最珍贵的馈赠——让日常的餐饮,成为修养身心的道场。