诗歌,是语言凝练的艺术,是情感浓缩的结晶,它跨越时空,以最精炼的文字,承载最深邃的思想与最澎湃的情感,无论是古典诗词的格律之美,还是现代诗歌的自由之魂,其魅力都吸引着无数人去品味、去创作,要真正读懂一首诗,走近一位诗人,我们需要从多个维度去探寻它的脉络。

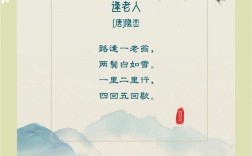

溯源:探寻诗歌的出处与作者

一首诗的诞生,并非凭空而来,它有其根源,这个根源,便是它的“出处”,出处可能是一本古籍,如《全唐诗》、《宋词三百首》;可能是一份报纸、一本文学杂志的某一期;也可能是诗人的某部特定诗集,如《海子的诗》、《北岛诗集》,了解出处,不仅能帮助我们进行严谨的引用和考证,更能将诗歌置于一个更宏大的文本坐标系中,读杜甫的《春望》,若知道它收录于《杜工部集》,并了解杜甫中晚年诗作的整体风格,便能更深刻地体会其中沉郁顿挫的家国之痛。

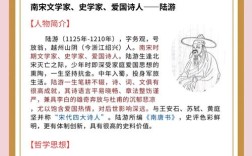

与出处紧密相连的,是诗歌的作者——那位赋予文字以灵魂的诗人,了解作者,是解读诗歌的一把钥匙,诗人的生平经历、思想观念、所处时代的特征,无不深刻地影响着其创作,李白的诗风豪放飘逸,与他遍访名山、求仙问道的经历密不可分;杜甫的诗作沉郁顿挫,则与他历经安史之乱、目睹民间疾苦息息相关,读李清照的词,若不了解她从闺阁清闲到国破家亡、颠沛流离的人生巨变,便难以真正理解其前期作品的明快与后期作品的哀婉之间的巨大反差,当我们接触一首诗,不妨先问:这首诗来自哪里?它的作者,又是一个怎样的人?

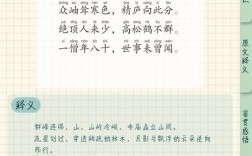

知人论世:解读诗歌的创作背景

创作背景是诗歌生长的土壤,它包括了诗歌产生的具体年代、社会状况、历史事件以及诗人写作时的心境,脱离了背景,诗歌就可能成为无源之水、无本之木。

以闻一多先生的《死水》为例,如果不了解它创作于1928年,正值旧中国军阀混战、民生凋敝、社会如同一潭“死水”的黑暗时期,读者或许只能感受到诗中意象的丑恶与情感的愤懑,却难以触及诗人对祖国深沉而痛苦的爱,以及那种试图用“丑”来刺激国人觉醒的良苦用心,同样,理解苏轼的《水调歌头·明月几时有》,也需要知道其写作背景是词人因与变法派政见不合外放密州,与弟弟苏辙七年未见的中秋之夜,这份个人情感的郁结与对宇宙人生的哲学思考交织在一起,才成就了这首千古绝唱。

挖掘创作背景,就如同为诗歌这幅画卷找到了它原本的底色,画中的每一笔、每一抹色彩,才因此变得清晰而富有深意。

含英咀华:掌握诗歌的使用方法

这里的“使用方法”,并非工具性的操作指南,而是指我们如何将诗歌内化为自身修养的一部分,以及如何恰当地在生活和创作中运用它。

品读与鉴赏,这是最基本也是最重要的“使用”,静心诵读,感受其音韵节奏;反复咀嚼,品味其字词精妙,从“春风又绿江南岸”的“绿”字中体会炼字的功夫,从“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”中感悟意象的张力,品读的过程,是与诗人进行跨越时空的对话,是情感的共鸣与思想的碰撞。

记忆与引用,将经典的诗歌篇章熟记于心,它们会成为我们精神世界里的宝贵财富,在适当的场合,恰如其分地引用诗句,能为我们的语言和文字增色不少,表达思乡之情时,“露从今夜白,月是故乡明”远比千言万语更为凝练动人;形容坚韧不拔的品格时,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的形象立刻跃然纸上。

化用与创作,这是更高层次的“使用”,学习前人的优秀诗作,吸收其精华,融入自己的思考与情感,进行独立的创作,可以是严格的旧体诗词创作,也可以是自由的现代诗书写,即使不从事专业创作,这种尝试也能极大地提升我们对语言的理解和运用能力。

探骊得珠:解析诗歌的艺术手法

诗歌之所以为诗,在于它运用了独特的艺术手法,这些手法是诗人构建诗意世界的砖石。

意象与意境是诗歌的核心,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,如“柳”代表离别,“月”寄托乡思,多个意象的组合,便营造出特定的意境,或雄浑壮阔,或婉约凄清,马致远的《天净沙·秋思》便是通过一系列意象的叠加,渲染出天涯游子秋日思归的苍凉意境。

象征与隐喻赋予诗歌深度,象征是用具体事物暗示抽象概念,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,隐喻则是隐晦的比喻,如“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”,道出了繁华表象下的悲凉,这两种手法使诗歌言在此而意在彼,内涵丰富,耐人寻味。

还有赋比兴、用典、对仗、通感等诸多手法,古典诗词讲究格律,平仄、押韵、对仗构成了其音乐美和建筑美,现代诗歌虽形式自由,但也注重内在的节奏、语言的张力和结构的创新,了解这些手法,就如同掌握了破译诗歌密码的工具,能让我们更深入地走进诗歌的艺术殿堂。

诗歌的世界广袤无垠,每一次深入的探寻,都是一次精神的洗礼和智慧的启迪,它不仅是文学殿堂里的明珠,更是照亮我们内心世界的一盏明灯,在忙碌的现代生活中,留一片空间给诗歌,让这些经过时间淬炼的文字,滋养我们的心灵,丰富我们的人生,品诗的过程,最终是为了更好地理解我们自身,以及我们所处的这个世界。