在孩子的世界里,露珠是宝石,蚂蚁是士兵,云朵是甜甜的棉花糖,儿童童趣诗歌,正是捕捉这片纯真天地的魔法相机,它将孩子们清澈的眼眸、跳跃的思绪和那份对万物有灵的深信,凝结成一行行活泼泼的文字,它不仅是一种文学形式,更是我们与孩子情感共鸣的桥梁,是滋养他们心灵成长的甘泉。

灵感的源泉:童趣诗歌的出处与作者

童趣诗歌的根,深深扎在儿童本真的生活土壤之中,它的作者主要有两类:一类是深谙儿童心理的成人作家,他们以成熟的笔触为孩童歌唱;另一类,则是孩子们自己脱口而出的天真话语,经由整理便成了最珍贵的诗篇。

许多经典的童趣诗歌,出自于长期观察孩子、热爱孩子的诗人之手,他们的创作,并非居高临下的“编写”,而是蹲下身来,用与孩子平齐的视角去重新发现世界,这些诗人往往保有一颗不老的童心,能够精准地捕捉到儿童在日常生活片段中闪现的趣味与哲思,他们的作品,是送给孩子的礼物,也是提醒成人勿忘初心的钥匙。

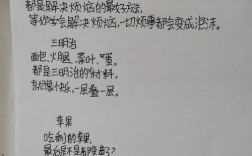

更为动人的是孩子们的原生态创作,当孩子说:“灯把黑夜/烫了一个洞”,这样惊人的意象足以让任何一位专业诗人叹服,这些从孩子心田里自然流淌出的句子,不加修饰,却充满了原始的诗意和强大的想象力,它们是最纯粹、最本真的童趣诗歌,提醒我们艺术的最高境界有时正是返璞归真。

时代的映照:童趣诗歌的创作背景

每一首童趣诗歌都或多或少地带着它诞生时代的烙印,在不同历史时期,人们对儿童教育的理念、对童真的看法,都会直接影响童趣诗歌的题材与风格。

早期的童诗,可能更侧重于道德训诫或知识传授,趣味性是为教育性服务的,随着“发现儿童”的现代教育观念的普及,人们越来越认识到,尊重儿童的天性、保护他们的想象力至关重要,这一转变,使得童趣诗歌的创作更加自由、奔放,更注重表达儿童独特的情感与逻辑,诗人开始有意识地用诗歌为孩子营造一个可以自由徜徉的、美的精神世界。

当我们阅读一首童趣诗歌时,除了感受其字面的趣味,也不妨了解一下它的创作年代,这能帮助我们更深刻地理解,为何这首诗会选择这样的主题,采用这样的表达方式,它不仅是文学,也是一扇窥见特定时代儿童观与教育观的小窗。

心灵的对话:童趣诗歌的使用方法

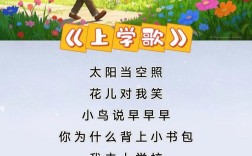

童趣诗歌的价值,绝非仅仅存在于书本的静态文字里,它的生命力在于“使用”,在于将其融入与孩子相处的每一个动人瞬间。

-

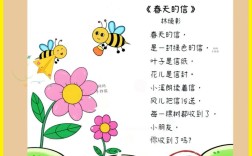

亲子共读的绝佳材料:选择节奏欢快、意象鲜明的童诗,在睡前或闲暇时与孩子一起朗读,不必刻意要求孩子理解每一个字,重要的是让他们感受语言的韵律之美,以及诗歌所营造的快乐氛围,父母温柔的声音,配合诗歌有趣的内容,能极大地提升孩子的安全感与幸福感。

-

语言启蒙的天然路径:童趣诗歌中常常运用拟声词、叠词和富有节奏感的句式,这正符合儿童语言发展的需求,通过听和读,孩子能自然而然地积累词汇,培养语感,提升语言表达能力。

-

想象力游戏的启动器:一首好的童趣诗歌本身就是一个充满诱惑的游戏邀请。“天空是蓝色的滑梯,云朵是软软的阶梯”,读完这样的诗句,可以顺势引导孩子:“那我们一起来搭一个云朵阶梯好不好?”诗歌由此从纸上跃入现实,成为激发孩子创造性游戏的灵感来源。

-

情感教育的温柔载体:儿童也有细腻的情感需要被看见和理解,许多童诗描绘了孩子对朋友、对家人、对小动物乃至对一件玩具的深厚感情,通过阅读这些诗歌,孩子能学习如何识别和表达自己的情绪,并产生深深的情感共鸣。

魔法的构成:童趣诗歌的创作手法

童趣诗歌之所以能牢牢抓住孩子的心,源于它运用了一系列符合儿童认知特点的创作手法。

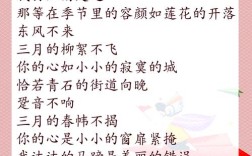

- 天真颖异的想象:这是童趣诗歌的灵魂,在诗中,太阳可以怕痒,星星可以吵架,书包会抱怨自己太饱,这种打破常规的联想,正是儿童思维的特质,诗歌将其艺术化地呈现出来。

- 鲜活灵动的拟人:将万物视为有生命、有情感的伙伴,是儿童的普遍心理,童诗大量使用拟人手法,让小猫、小狗、玩具、文具都拥有人的性格和故事,让孩子感到亲切而有趣。

- 鲜明生动的比喻:童诗的比喻往往出人意料又贴切无比。“妹妹的红脸蛋/像苹果/我忍不住想咬一口”,这样的比喻源自孩子最直接的生活体验,质朴又传神。

- 谐趣悦耳的音乐性:朗朗上口的韵律和节奏是儿童诗歌的显著特征,通过押韵、排比、重复等手法,诗歌形成了一种类似音乐的美感,即使不完全理解内容,孩子也能从诵读中获得快乐。

- 巧妙智慧的夸张:故意夸大某个特征或情节,能产生强烈的喜剧效果,让孩子哈哈大笑。“我吃了一个大西瓜/肚子变成地球仪”,这种夸张既有趣,又符合孩子自我认知的某种天真。

在我看来,童趣诗歌是成人世界馈赠给童年最美好的礼物之一,它不负责说教,不急于灌输知识,它的首要使命是守护快乐与想象,当我们为孩子读一首诗,或鼓励他们自己创作时,我们不仅仅在进行文学活动,更是在参与构建他们精神世界的底层代码——那是对生活永不熄灭的好奇,是对美与善的本能向往,是无论长到多大,都能在心底为神奇留下一片疆域的能力,让诗歌的种子,在童年的沃土中生根发芽,这或许是我们能给予孩子的最宝贵的财富之一。