梅尧臣的诗歌世界如同一幅细腻的宋代画卷,在千年文脉中静静舒展,这位北宋诗人以质朴深沉的语言,构建出独具魅力的艺术宇宙,至今仍散发着动人的光彩。

诗坛地位的奠定与生平轨迹

梅尧臣,字圣俞,世称宛陵先生,生于北宋真宗咸平五年(1002年),卒于仁宗嘉祐五年(1060年),他出身农家,凭借卓越才华步入仕途,历任州县属官,最高任职至尚书都官员外郎,尽管仕途不算显达,这反而促使他将更多精力投入诗歌创作。

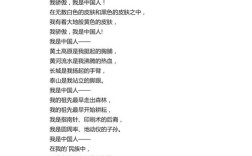

在北宋诗文革新运动中,梅尧臣与欧阳修、苏舜钦等人共同倡导平淡深远的诗风,反对当时盛行的西昆体浮艳文风,欧阳修曾评价:“圣俞覃思精微,以深远闲淡为意。”这一艺术追求开创了宋诗新格局,为后来苏轼、黄庭坚等大家的出现奠定了坚实基础。

诗歌创作的多元题材与艺术特色

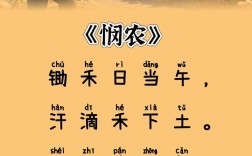

梅尧臣的诗歌题材广泛,涵盖社会现实、田园风光、个人感怀等多个维度,他的《田家四时》、《鲁山山行》等作品,以自然景物为载体,抒发对生活的深刻感悟,在《陶者》中,他写道:“陶尽门前土,屋上无片瓦,十指不沾泥,鳞鳞居大厦。”短短二十字,通过鲜明对比,展现出对社会不公的深刻洞察。

其诗歌语言追求“平淡”境界,这种平淡并非浅薄无味,而是经过艺术提炼后的自然醇美,他在《东溪》中吟咏:“野凫眠岸有闲意,老树着花无丑枝。”看似平常的景物描写,却蕴含着对生命本质的哲学思考,这种“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”的艺术境界,成为梅诗最显著的特征。

创作背景与时代印记

梅尧臣的诗歌创作与北宋中期的社会文化环境紧密相连,当时社会矛盾逐渐显现,边患日益严重,这些时代特征都在他的诗作中留下深刻烙印。《襄城对雪》中的“铁衣冷彻骨,战马冰断蹄”等诗句,真实记录了戍边将士的艰苦生活,体现出诗人深切的忧国忧民情怀。

个人经历同样深刻影响着他的创作,多年地方官生涯让他深入了解民间疾苦,《小村》一诗描绘的“寒鸡得食自呼伴,老叟无衣犹抱孙”景象,既是对特定村落的写照,也是当时农村普遍状况的缩影,这些作品不仅具有文学价值,更具备重要的历史文献意义。

独特的艺术手法与创作技巧

梅尧臣在诗歌创作中运用了多种艺术手法,其中最突出的是白描与寄托的完美结合,他善于通过具体物象的精细刻画,传达深沉的情感与思考。《范饶州坐中客语食河豚鱼》一诗,从河豚的形态、习性写到烹制过程,最后引申出“皆言美无度,谁谓死如麻”的警世之语,展现出高超的叙事与抒情能力。

对比手法的运用也是梅诗的重要特色,他常将自然意象与社会现实并置,通过强烈反差强化诗歌的感染力,这种手法既继承杜甫等前代诗人的传统,又融入个人创新,形成独特的艺术风格。

诗歌鉴赏与学习方法

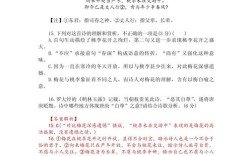

深入理解梅尧臣的诗歌,需要把握几个关键维度,首先要置于宋代文化背景中考察,了解北宋士人的精神世界与价值追求,其次要细读文本,体会其“平淡”语言中蕴含的深意,如《夜行忆山中》的“徘徊望星斗,仿佛认山巅”,表面写夜行感受,实则寄托着对人生方向的思考。

建议采用比较阅读的方法,将梅诗与陶渊明、王维等诗人的作品对照研读,更能把握其艺术源流与创新之处,同时结合欧阳修《六一诗话》等宋代诗论,从理论高度认识梅尧臣的诗歌成就。

文学史影响与当代价值

梅尧臣的诗歌创作对宋代及后世文学产生深远影响,他倡导的“平淡”诗风成为宋诗重要审美标准,为欧阳修、苏轼等大家所推崇,南宋诗人陆游、杨万里等都从梅诗中汲取营养,延续并发展了这种创作传统。

在当代社会,梅尧臣的诗歌依然具有重要价值,他关注民生、追求真实、崇尚自然的创作理念,为现代人提供了一种观照世界的方式,在快节奏的现代生活中,梅诗中的宁静与深邃,能够引导人们重新审视生活本质,寻找精神归宿。

梅尧臣的诗歌艺术犹如一泓清泉,在宋词绚烂之外开辟出另一种美学境界,其作品不仅承载着特定历史时期的文化记忆,更穿越时空与当代读者进行心灵对话,当我们品读“适与野情惬,千山高复低”这样的诗句时,依然能感受到诗人对自然与生命的深切热爱,这正是经典文学永恒魅力的体现。