诗歌是语言的艺术,更是情感的载体,在师生朗诵活动中,选择合适的诗歌作品不仅能提升语言表达能力,更能促进师生间的情感交流与审美共鸣,今天我们就来探讨如何挑选适合师生共同朗诵的诗歌作品,并深入了解这些经典作品的创作脉络与朗诵技巧。

古典诗词的永恒魅力

中国古典诗词以其凝练的语言、深邃的意境和优美的韵律,成为师生朗诵的首选,李白的《静夜思》语言质朴,情感真挚,非常适合初学者朗诵,这首诗创作于公元726年九月十五日的扬州旅舍,当时李白二十六岁,在一个月明星稀的夜晚,望月思乡,写下了这首传诵千古的名篇,朗诵时应注意把握诗人望月思乡的惆怅情绪,语调宜舒缓深沉。

杜甫的《春望》则展现了诗歌的社会关怀价值,此诗作于唐肃宗至德二年春,杜甫因安史之乱被困长安,目睹山河破碎、民生凋敝,心中充满忧国忧民之情,诗中"国破山河在,城春草木深"的对比,"感时花溅泪,恨别鸟惊心"的移情手法,都是教学的重点,师生朗诵时可通过声调的高低起伏,表现诗人内心的沉痛与期盼。

苏轼的《水调歌头·明月几时有》创作于宋神宗熙宁九年中秋,当时苏轼与弟弟苏辙七年未聚,面对一轮明月,心潮起伏,挥笔写下了这首名篇,词中"人有悲欢离合,月有阴晴圆缺"的哲理思考,以及"但愿人长久,千里共婵娟"的美好祝愿,都值得在朗诵中细细品味,师生可采用对诵、轮诵等形式,展现词作的音乐美与意境美。

现当代诗歌的情感共鸣

现当代诗歌在语言和情感表达上更贴近现代人的生活体验,特别适合师生朗诵,徐志摩的《再别康桥》创作于1928年诗人第三次欧游归国途中,表达了对康桥的依依惜别之情,诗中"轻轻的我走了,正如我轻轻的来"的复沓句式,"彩虹似的梦"的美丽意象,都为朗诵提供了丰富的表现空间,师生可通过轻重音的变化,再现诗人那份洒脱中带着忧伤的离别情绪。

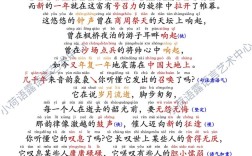

艾青的《我爱这土地》写于1938年,当时日本侵略者的铁蹄正践踏着中国大地,诗人以"假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱"开篇,表达了对祖国深沉而执着的爱,这首诗情感浓烈,意象鲜明,师生朗诵时要特别注意把握诗歌的节奏和情感基调,通过声音传达出诗人对祖国的赤子之心。

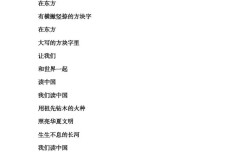

舒婷的《致橡树》创作于1977年,是朦胧诗派的代表作之一,诗歌通过"木棉"与"橡树"的意象,表达了独立平等、同甘共苦的爱情观,这首诗语言清新,意象新颖,思想深刻,非常适合师生共同探讨和朗诵,朗诵时要注意把握诗歌的内在节奏,通过语调的起伏变化,展现诗人对独立人格和真挚情感的追求。

诗歌朗诵的艺术表现

成功的诗歌朗诵需要掌握一定的技巧,首先要深入理解诗歌的内涵,包括创作背景、思想情感和艺术特色,比如在朗诵《春望》时,如果了解安史之乱的历史背景,就能更好地把握诗歌沉郁顿挫的风格。

其次要注意声音的运用,诗歌朗诵不是简单地读字,而是要通过声音的高低、强弱、快慢变化,再现诗歌的韵律美和意境美,再别康桥》宜用轻柔舒缓的语调,《我爱这土地》则需要深沉有力的声音表现。

再次要注重情感的投入,朗诵者要将自己融入诗歌的意境中,与诗人产生情感共鸣,比如在朗诵《致橡树》时,要体会诗人对独立人格的追求,在朗诵《水调歌头》时,要感受词人对亲人的思念和对人生的思考。

最后要善于运用朗诵形式,独诵、对诵、轮诵、合诵等不同形式,可以丰富诗歌的表现力,致橡树》就非常适合师生对诵,通过声音的对话,展现诗歌的对话性质。

教学实践中的诗歌选择

在教学实践中,选择适合的诗歌需要考虑学生的年龄特点和理解能力,小学生适合语言浅显、节奏明快的诗歌,如《静夜思》《春晓》等;中学生可以接触思想更深刻、艺术更复杂的作品,如《再别康桥》《致橡树》等。

同时要注意诗歌的多样性,既要选择古典诗词,也要选择现当代作品;既要选抒情诗,也要选叙事诗;既要选中国诗歌,也可适当选择优秀的外国诗歌译作,比如泰戈尔的《飞鸟集》、普希金的《假如生活欺骗了你》等,都是很好的朗诵材料。

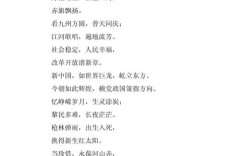

在组织朗诵活动时,可以结合节日、纪念日等特殊时机,选择相应的主题诗歌,比如教师节可以朗诵赞美教师的诗歌,国庆节可以朗诵爱国主题的诗歌,春天可以朗诵描绘春光的诗歌,这样既能提高学生的朗诵兴趣,也能增强诗歌与现实生活的联系。

诗歌朗诵是一门综合艺术,它融合了文学欣赏、语言表达和情感体验,通过师生共同参与诗歌朗诵活动,不仅能够提高学生的语文素养和审美能力,还能增进师生之间的情感交流,在诗意的浸润中,共同感受中华文化的博大精深和人类情感的丰富多彩,每一首经典诗歌都是跨越时空的对话,当师生的声音在教室里响起,我们便与古往今来的诗人们建立起了精神的联结。