在人类文明长河中,无数智者用生命淬炼出璀璨的思想结晶,这些关于坚守尊严与气节的名言,如同暗夜中的灯塔,指引着迷途的灵魂,当物质匮乏试图摧折人的脊梁,当世俗诱惑企图侵蚀人的初心,这些跨越时空的文字便成为守护精神家园的坚实壁垒。

“不食嗟来之食”——这句源自《礼记·檀弓下》的典故,描绘了战国时期齐国饥民面对施舍者傲慢态度时,宁可饿死也要保全尊严的壮烈选择,这位无名先人的决绝姿态,成为中华民族精神谱系中关于气节的原始意象,在当代社会,这句古训提醒人们,无论处境多么艰难,保持人格独立与精神自由始终是立身之本,当面对有损尊严的利益交换时,这句箴言能帮助人们清醒地识别边界,守住内心不可逾越的底线。

古罗马哲学家塞涅卡在《论幸福生活》中提出:“贫穷而诚实,胜过富贵而虚伪。”作为斯多葛学派的代表人物,塞涅卡身处尼禄王朝的奢靡环境,却始终坚持精神高于物质的哲学观,他的著作中反复强调,真正的幸福源于德行完备,而非外在拥有,这句格言适用于现代人在职业选择与生活方式上的决策参考——当高薪职位与道德准则冲突时,当捷径诱惑与原则坚守相悖时,塞涅卡的智慧如同警钟,唤醒人们对生命本质的重新审视。

法国思想家卢梭在《社会契约论》中写道:“我们手里的金钱,是保持自由的一种工具;我们所追求的金钱,则是使自己当奴隶的一种工具。”这位启蒙运动巨匠目睹巴黎社会纸醉金迷的堕落,深刻洞察到对财富的过度追逐反而会使人陷入更深的奴役,在消费主义盛行的今天,这句警句具有非凡的现实意义,它教导人们区分作为生存保障的金钱与作为欲望载体的金钱,引导建立健康的财富观,避免在物质追求中迷失自我。

印度圣雄甘地曾说:“地球能满足人类的需要,但满足不了人类的贪婪。”这位民族独立运动领袖,身着粗布衣衫,在简朴生活中践行非暴力抵抗理念,他的生活与言论完美统一,印证了精神力量足以抗衡物质诱惑的真理,在生态危机日益严峻的当下,这句名言不仅关乎个人修养,更指向人类集体生存智慧,它提示我们在经济发展与环境保护之间寻求平衡,在满足基本需求与纵容无限欲望之间划清界限。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”——孟子在《孟子·滕文公下》中提出的“大丈夫”标准,成为华夏士人两千余年的精神坐标,战国时期礼崩乐坏,孟子周游列国宣扬仁政,这些准则既是对统治者的劝诫,也是对知识分子的期许,这三重考验构成完整的人格锤炼体系:财富面前不迷失,贫困境遇不动摇,强权压迫不屈服,在价值多元的现代社会,这段经典为我们提供了辨识真正成功者的精神尺度。

运用这些名言警句滋养心灵,需要掌握恰当方法,首先应深入理解每句话的历史语境与哲学内涵,避免断章取义,如孔子所言“君子固穷,小人穷斯滥矣”,需结合《论语》整体思想把握,明白这是在强调君子在困境中仍能坚守原则,其次要将抽象格言转化为具体生活准则,例如面对职场诱惑时,可默念“不义而富且贵,于我如浮云”,强化心理防线。

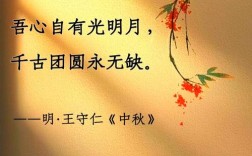

在传播方式上,这些名言可通过日常诵读、书法创作、居室悬挂等形式融入生活,亲子教育中,父母可以文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的诗句,培养孩子对气节的认知;团队建设中,领导者借用于谦“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的咏志,塑造组织的价值导向。

这些穿越时空的智慧启示我们:物质的贫富与地位的尊卑皆是生命的外壳,而精神的独立与人格的完整才是存在的内核,当我们在现实中面临抉择时,这些凝聚人类最高智慧的语言遗产,能赋予我们穿透迷雾的视力与坚守初心的勇气,在物欲横流的时代,保持精神的清醒与人格的挺拔,不仅是对先贤最好的致敬,也是对生命最深的礼赞。