诗歌是中华文化的瑰宝,承载着民族精神与时代印记,在漫长的历史长河中,以爱国爱党为主题的诗词作品始终闪耀着独特的光芒,它们既是文学艺术的结晶,更是民族精神与理想信念的生动写照。

古典诗词中的家国情怀

中国古典诗词中蕴含的爱国情怀源远流长,屈原在《离骚》中写下“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的千古名句,开创了中国文人以诗言志、心系苍生的传统,这位战国时期的楚国诗人,在政治理想破灭后仍不忘故国,最终投身汨罗江,用生命诠释了对国家的忠诚。

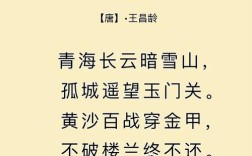

唐代杜甫的《春望》描绘了安史之乱中长安城的荒凉景象:“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这首诗创作于公元757年,杜甫被困长安期间,诗中通过对自然景物的描写,抒发了诗人对国家命运的深切忧虑和对亲人的思念之情,这种将个人命运与国家兴衰紧密相连的情感表达,成为后世爱国诗词的重要特征。

宋代岳飞的《满江红》更是气壮山河:“靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭!驾长车,踏破贺兰山缺。”这首词创作于南宋抗金时期,表达了岳飞收复失地、重整河山的坚定信念,词中运用了大量象征手法,如“怒发冲冠”“仰天长啸”等,将个人情感与民族大义完美融合,展现了词人炽热的爱国情怀。

近现代诗歌的革命精神

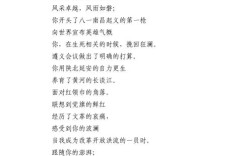

进入近现代,中国诗歌的爱国主题与革命理想紧密结合,毛泽东的《沁园春·雪》写于1936年2月,当时红军刚刚完成长征抵达陕北,词中“俱往矣,数风流人物,还看今朝”的豪迈语句,既展现了对祖国壮丽河山的赞美,也表达了对革命事业的坚定信心,这首词运用对比手法,将历史人物与当代革命者相比较,凸显了无产阶级革命者的豪情壮志。

艾青的《我爱这土地》创作于1938年,正值抗日战争最艰难的时期,诗中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”的真情告白,成为激励无数中华儿女的经典诗句,诗人运用象征手法,将自己比作一只鸟,即使喉咙嘶哑也要为土地歌唱,表达了矢志不渝的爱国情怀。

当代诗歌的传承与创新

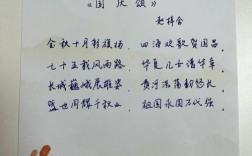

新中国成立后,爱国爱党主题的诗歌创作进入新阶段,贺敬之的《回延安》创作于1956年,诗人重回革命圣地延安,用“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山”这样质朴而深情的诗句,表达了对革命圣地的眷恋和对党的忠诚,诗中运用陕北民歌的信天游形式,既继承了民族传统,又赋予了新的时代内涵。

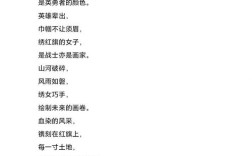

雷抒雁的《小草在歌唱》创作于1979年,以张志新烈士的事迹为题材,通过对小草的意象塑造,歌颂了为真理献身的革命精神,诗中“她把带血的头颅,放在生命的天平上,让所有的苟活者,都失去了重量”这样的诗句,既是对英雄的礼赞,也是对理想信念的坚守。

诗歌创作的艺术特色

爱国爱党主题的诗歌在艺术表现上具有鲜明特色,象征手法的运用尤为突出,如闻一多《七子之歌》中将七个被割让的领土比作离开母亲的孩子,通过拟人化的描写增强了作品的感染力,对比手法也经常被采用,如光未然《黄河大合唱》中通过今昔对比,展现中华民族的奋斗历程。

在意象选择上,这类诗歌常选用具有民族象征意义的物象:长城、黄河、长江等自然景观,五星红旗、井冈山、延安等革命象征,都是常见的诗歌意象,这些意象经过历史积淀,已经超越了本身的物质属性,成为民族精神和理想信念的文化符号。

诗歌的鉴赏与传承

欣赏爱国爱党主题的诗歌,需要了解作品的历史背景和创作环境,读者应当结合作者生平、时代特征进行深入理解,体会诗歌中蕴含的情感与思想,比如阅读《沁园春·雪》,既要领略词作的豪放风格,也要理解其中蕴含的革命乐观主义精神。

在当代社会,这些经典诗歌仍然具有重要的教育意义,它们不仅是文学欣赏的范本,更是进行爱国主义教育、传承红色基因的重要载体,通过诵读、解析这些作品,能够增强民族自豪感和文化自信心,激发为中华民族伟大复兴而奋斗的精神力量。

诗歌作为一种特殊的文学形式,以其凝练的语言、丰富的意象和强烈的情感,成为表达爱国情怀和理想信念的最佳载体,从古至今,无数诗人用他们的笔墨,记录着对祖国的热爱、对民族的忠诚、对理想的追求,这些作品穿越时空,至今仍然闪耀着思想与艺术的光芒,激励着一代又一代中国人砥砺前行,在实现中华民族伟大复兴的征程上,这些充满爱国热情和坚定信念的诗歌,将继续发挥其独特而重要的作用。