在人类智慧的长河中,名言警句如同被时光打磨得熠熠生辉的珍珠,凝聚着先贤的深刻思考与人生体悟,它们言简意赅,却蕴含着足以启迪心智、指引行动的巨大能量,对于每一位寻求成长与智慧的人来说,学会如何正确地理解、欣赏并运用这些名言,是一项极为重要的修养。

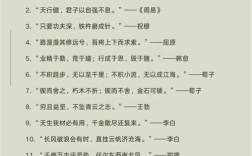

探寻智慧的源头:出处与作者

真正理解一句名言,第一步是回到它的源头,了解其出处与作者,绝非简单的考据,而是与智慧本身建立深度连接的桥梁。

一句名言的价值,很大程度上取决于其语境的真实性与作者的权威性,当我们引用“知识就是力量”时,如果只知道它来自培根,是远远不够的,这句话出自培根的《沉思录》,而非其更为人熟知的《新工具》,了解这一点,能帮助我们更准确地把握培根在强调经验归纳的哲学体系中,对知识实用性的推崇,他将知识视为人类征服自然、改善生活的工具,这种思想具有鲜明的时代烙印和哲学深度。

又如中国古典名句“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,如果仅仅知道它出自《三国志》是模糊的,这句话是刘备在临终前给其子刘禅的遗诏中的告诫,是一个父亲、一个君王对继承人的殷切期望与政治嘱托,了解了这个创作背景,我们就能感受到这句话沉甸甸的分量,它不仅是道德劝谕,更关乎治国安邦的根基,这种探寻,让一句格言从平面的文字,变成立体的、有血有肉的智慧结晶。

在引用一句名言前,花些时间考证其最原始的出处,了解作者的生平、核心思想以及说出这句话的特定情境,是确保我们传递信息准确性与权威性的基石,也是对自己和读者的负责。

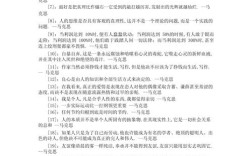

跨越时空的对话:理解创作背景

每一句经典名言都不是凭空产生的,它是特定时代、特定环境下的产物,深入其创作背景,我们才能与作者进行一场跨越时空的对话,真正读懂字面之下的深意。

杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,如果不放在安史之乱后唐朝由盛转衰、社会矛盾急剧激化的历史背景下解读,就难以体会其中蕴含的巨大悲悯与深刻批判,这句诗是时代的一面镜子,映照出社会的巨大不公,其力量正源于此。

再比如,尼采宣称“上帝已死”,若脱离西方近代哲学发展与科学兴起对基督教神学世界观的冲击这一背景,很容易将其误解为一句简单的渎神之言,尼采是在宣告传统最高价值的崩塌,并呼唤人类需要依靠自身力量建立新的价值体系,理解了这个背景,这句惊世骇俗之言才显现出其深刻的哲学预警与建构性。

对创作背景的挖掘,能有效避免我们对名言进行断章取义或肤浅的解读,它让名言从一句孤立的漂亮话,回归到其生长的土壤中,从而展现出更为丰富、立体乃至复杂的内涵,这种理解,使得我们在运用这些智慧时,能更具历史眼光和辩证思维。

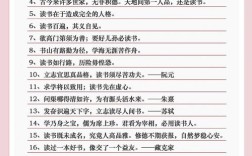

让智慧照进现实:使用方法与技巧

积累和理解名言是基础,而如何将其恰当地运用于我们的学习、工作与生活,才是让古老智慧焕发生机的关键。

-

精准引用,服务观点:名言在文章或演讲中应扮演“论据”或“点睛之笔”的角色,而非核心,切忌堆砌名言,在阐述一个观点时,选择最贴切的一句,放在最合适的位置,用以佐证自己的论述,或强化情感的表达,在论述坚持的重要性时,引用苏轼的“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”,就能让论述更具说服力。

-

深度解读,而非简单转述:引用之后,最好能结合自己的理解或现实案例,对名言进行简要的阐发,说明它为何与你的观点契合,它揭示了怎样的道理,以及能给我们带来何种启示,这个过程,是将外部知识内化为自身智慧的重要一步。

-

内化为行动指南:最高层次的使用,是将名言的精神融入日常行为,将“己所不欲,勿施于人”作为人际交往的准则;用“知行合一”来检验自己的学习成效;以“吾生也有涯,而知也无涯”来激励自己保持终身学习的态度,让名言从口头的语言,变成脚上的行动。

-

辩证看待,避免绝对化:许多名言有其特定的适用范围和时代局限性,我们需要带着批判性思维去吸收,对“失败是成功之母”的理解,应侧重于从失败中吸取教训,而非简单地认为失败必然导向成功,保持独立思考,才能避免成为名言的奴隶。

名言警句是人类共同的精神财富,它们穿越时空,至今仍在为我们提供滋养,作为一个致力于传播智慧的平台,我们坚信,通过掌握正确的方法去探寻、理解并运用这些璀璨的句子,每一个人都能在纷繁复杂的世界中,找到一盏指引方向的明灯,让这些古老的智慧,在当下继续绽放光芒。